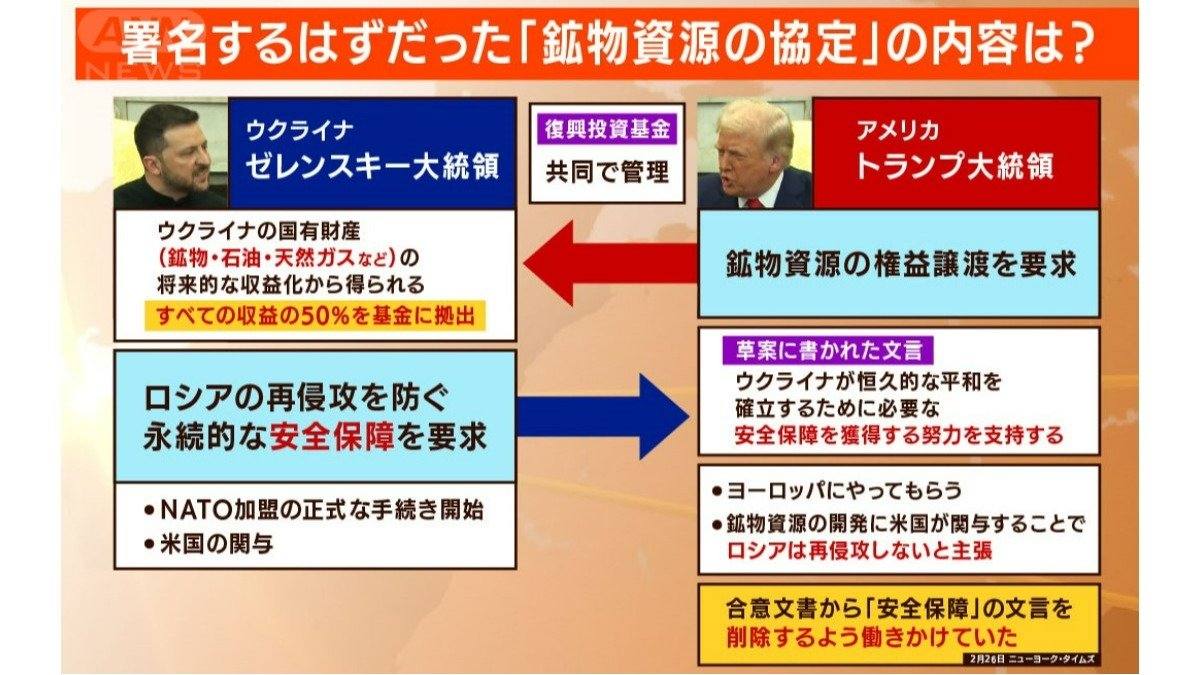

米国とウクライナの首脳会談“決裂”から4日後、トランプ大統領は米連邦議会での施政方針演説で、ゼレンスキー大統領から書簡を受け取ったことを明らかにした。ロシアとの和平交渉に応じるのに加え、米国と鉱物資源の協定締結にも意欲を示す内容だったという。この「鉱物資源ディール」を読み解くと、トランプ政権の中国に対する警戒や、米国内の有権者対策まで浮かび上がる。

1)トランプ氏は1期目でも希少鉱物に重大な関心 今回の会談でも“決裂”前は…

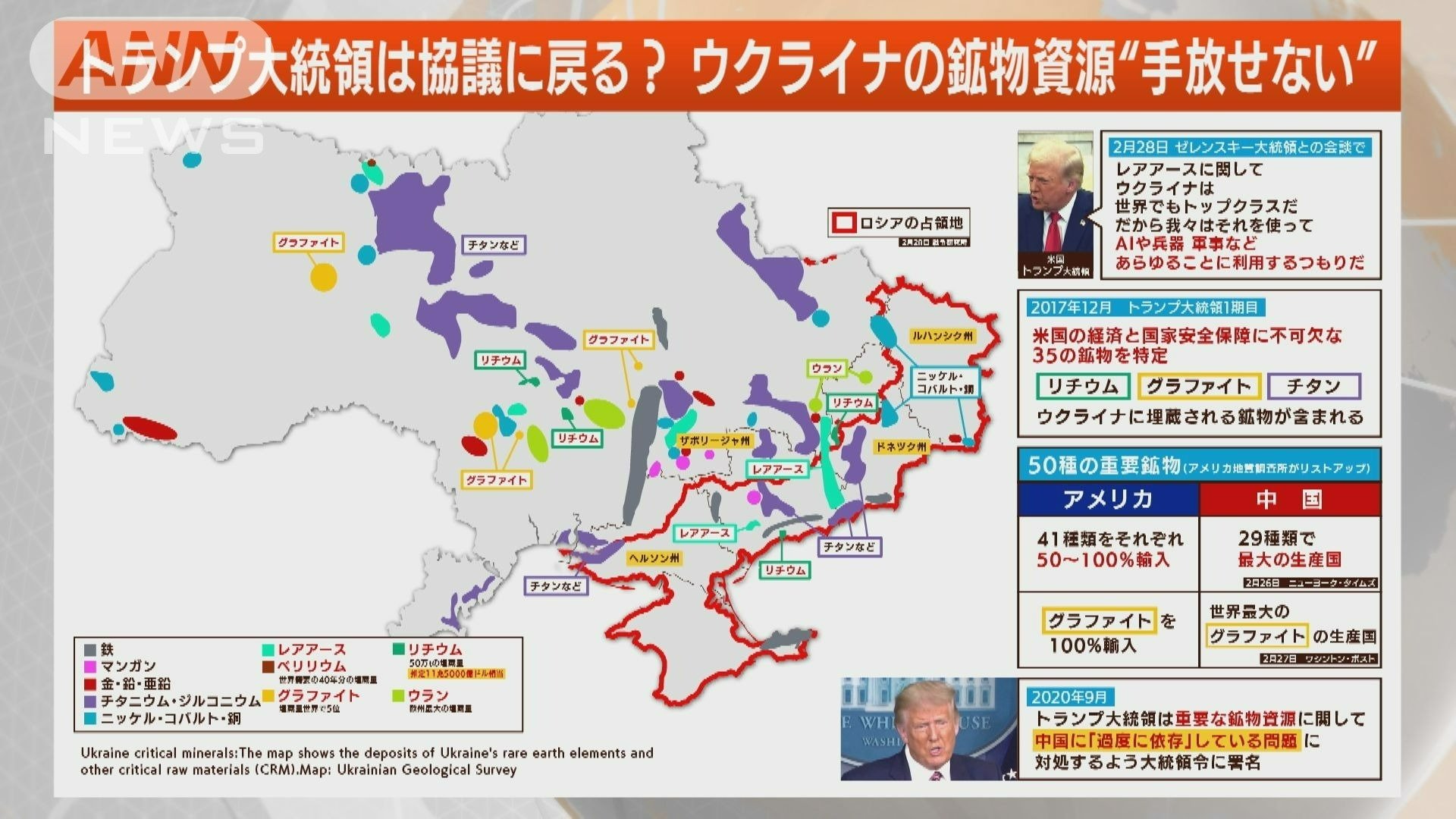

豊富な鉱物資源が埋蔵されているとされるウクライナ。2月28日の首脳会談でもトランプ大統領は決裂前、「レアアースに関してウクライナは世界でもトップクラスだ。だから我々はそれを使ってAIや兵器、軍事などあらゆることに利用するつもりだ」と語り、鉱物資源協定の締結に強い関心を示していた。

トランプ大統領は1期目に、「米国の経済と国家安全保障に不可欠な35の鉱物」を特定。その中には、リチウム 、グラファイト、チタンといったウクライナに豊富に埋蔵される鉱物が含まれていた。こうした鉱物資源にこだわる理由は、最大のライバル国である中国にある。50種の重要鉱物で見ると、米国は、41種類を50%から100%輸入しているのに対し、中国は29種類で最大の生産国だ。さらに、ウクライナが世界5位の埋蔵量で、EVにも使われる「グラファイト」は、米国が100%輸入に頼っているのに対し、中国は最大の生産国だ。トランプ大統領は2020年9月には、重要な鉱物資源に関して中国に過度に依存している問題に対処する大統領令に署名もしていた。

小谷哲男氏(明海大学教授)も、トランプ大統領の鉱物資源へのこだわりの先には中国の存在があると指摘する。

停戦交渉に絡めて鉱物協定が議論されている状況について、鶴岡路人氏(慶応義塾大学准教授)は、以下のように指摘する。

2)“ウクライナのリチウム”獲得に動き始めたトランプ氏周辺

重要な鉱物資源の中で、特に注目されているのがバッテリーなどで世界的に需要が高まる「リチウム」だ。トランプ大統領周辺が、すでにリチウム獲得に動き始めているという報道がある。ニューヨーク・タイムズによると「エネルギー投資会社テックメットとトランプ氏の友人、ロナルド・S・ローダー氏を含むコンソーシアムがウクライナのリチウム鉱区への入札でウクライナ政府と交渉している」とされる。このローダー氏はトランプ大統領にグリーランド買収を提案した、大学からの友人だ。

末延吉正氏(ジャーナリスト/元テレビ朝日政治部長)は、トランプ政権の鉱物資源獲得に関する動きを分析しつつ、以下のように指摘する。

さらに、廣瀬陽子氏(慶応義塾大学教授)は、ロシアによる共同開発の呼びかけを以下のように分析した。

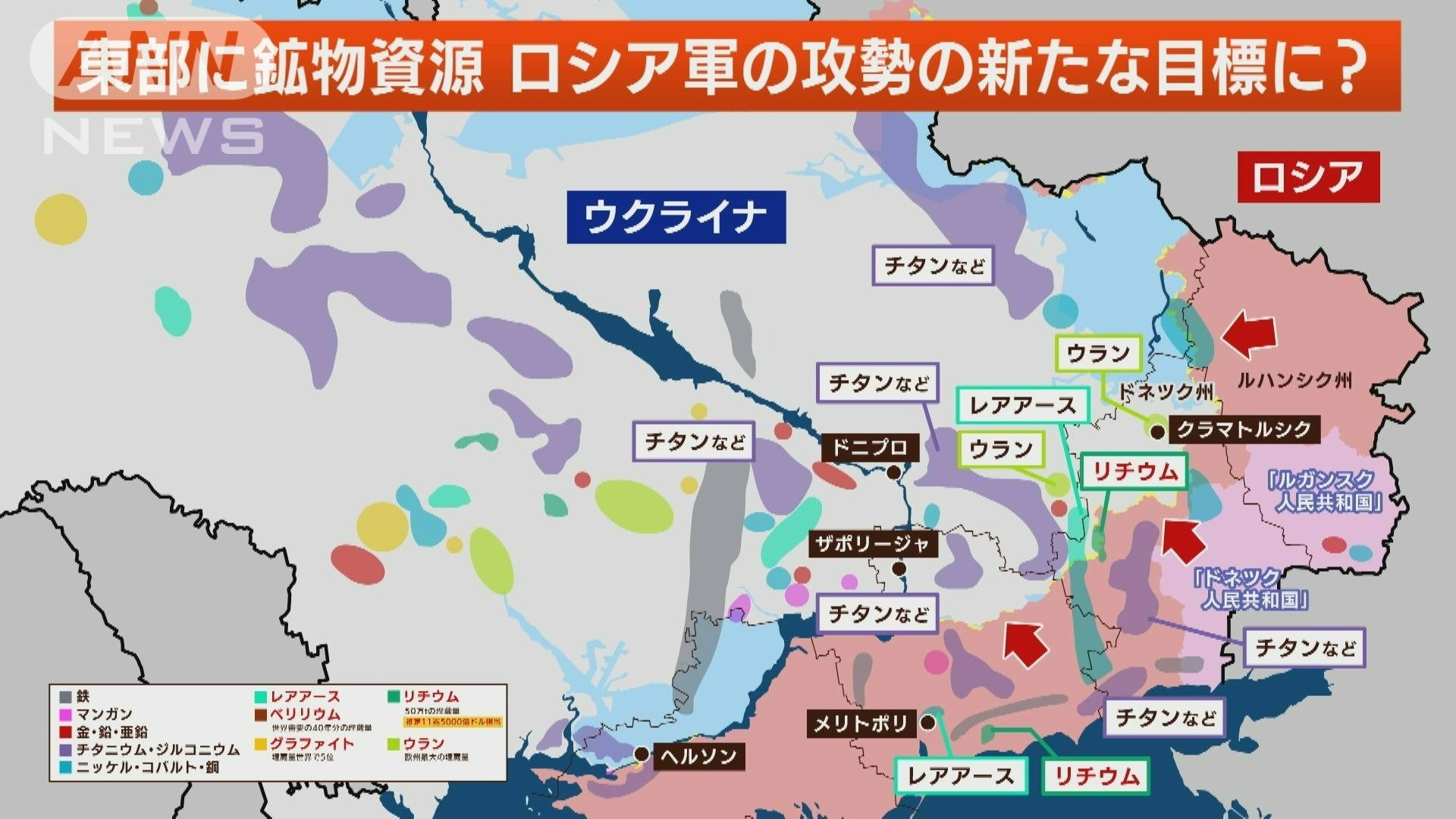

3)ロシアも「占領」狙う鉱物資源 対米関係はゼレンスキー大統領の「謝罪」が焦点に

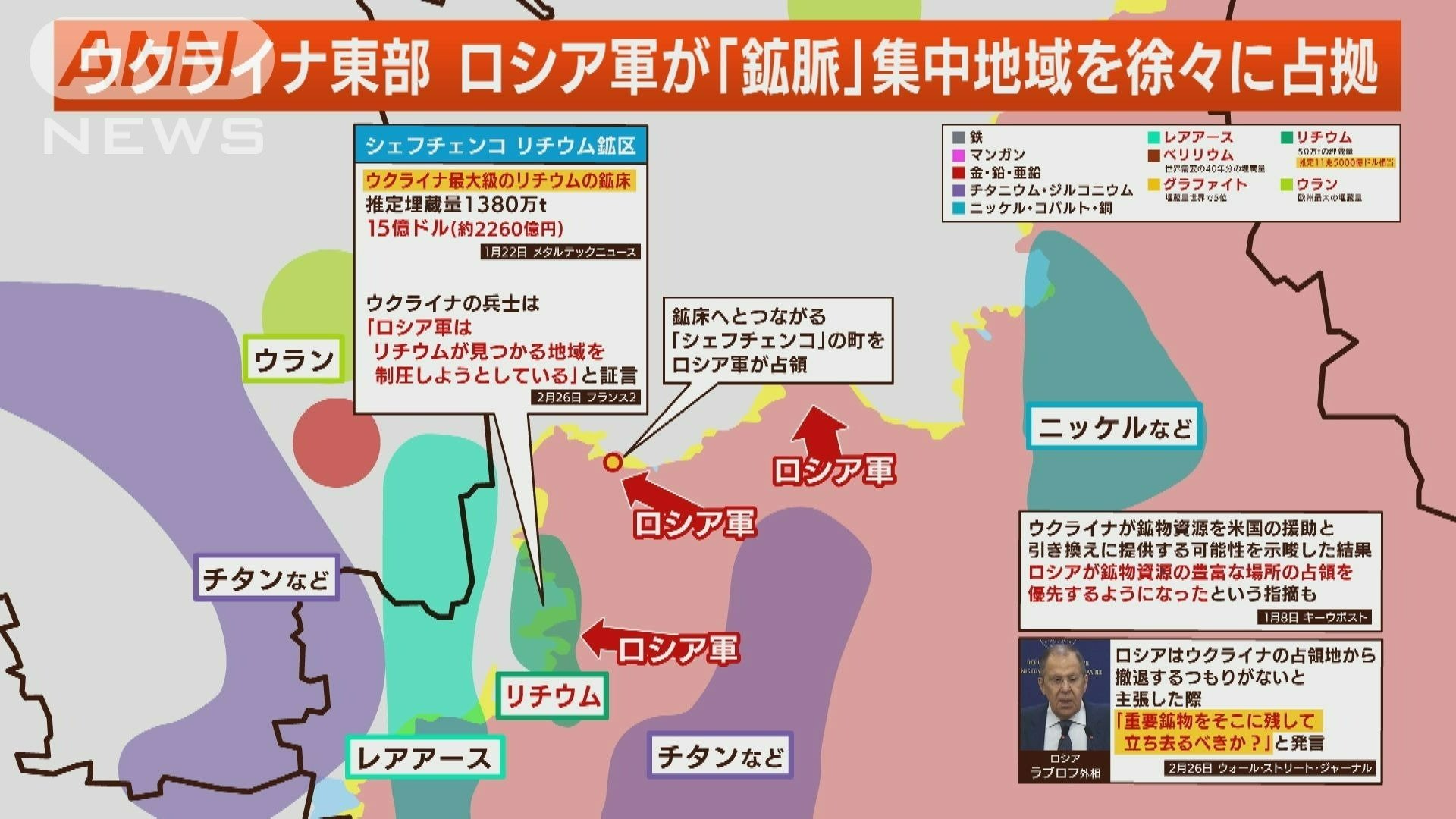

ウクライナと米国をつなげる、「最後の命綱」ともいえる鉱物資源を、戦場でロシアが新たな目標にしているのか。ウクライナ東部に位置する、国内最大級の「シェフチェンコリチウム鉱区」には、推定埋蔵量1380万トン、15億ドル、およそ2250億円相当の「リチウム」があるとみられており、現在、ロシアが攻勢をかけている。この鉱区の後方には、レアアースやウランの鉱床もあるとされる。

ウクライナが鉱物資源を米国の支援と引き換えに提供する可能性を示唆した結果、ロシアが鉱物資源の豊富な地域の占領を優先するようになったという指摘もある。ロシアのラブロフ外相は、ウクライナの占領地から撤退するつもりがないと主張した際、「重要鉱物をそこに残して立ち去るべきか?」と発言し、鉱物資源へ関心を示した。

鉱物資源の重要度が増している状況について廣瀬陽子氏は、ロシアにも多額の戦費を回収したいという思惑があると指摘した。

停戦、さらには重要鉱物をめぐり様々な思惑が交錯する中、小谷哲男氏(明海大学教授)は交渉再開について、ゼレンスキー大統領が謝罪をするか否かにあると分析した。

トランプ政権としては、米国が直接的な軍事的保証をしなくても、鉱物資源を巡る協定を結び、米国とウクライナの経済関係が強化されていけば、ロシアが米国を敵に回してまでウクライナに再侵攻することはないという考えが前提としてある。まずは鉱物に関する協定を結び、過去3年間支援をしてきた額を一定程度取り戻すことで、米国の有権者にアピールができる。その先に、この鉱物資源から得られる利益を使って、ウクライナに対する軍事支援をするというオプションはある。ただ、今それを出す時ではない。ロシアが停戦協議に後ろ向きとなれば、ウクライナに軍事支援するぞというカードを出そうとしている。今、見せるわけにはいかない。しかし、ゼレンスキー氏が今、見せてくれと言っているので、トランプ大統領からすれば、ゼレンスキー大統領が自分の交渉カードを奪おうとしているように見える。このため上手くいかなかった。

<出演者プロフィール>

小谷哲男(明海大学教授。米国の外交関係・安全保障政策の情勢に精通。「日本国際問題研究所」の主任研究員を兼務。)

鶴岡路人(慶応義塾大学准教授。現代欧州政治・国際安全保障などを専門に研究。著書に「模索するNATO-米欧同盟の実像」(千倉書房))

廣瀬陽子(慶応義塾大学教授。国際政治学者。旧ソ連からロシアを中心に研究。著書「ハイブリッド戦争 ロシアの新しい国家戦略」(講談社現代新書))

末延吉正(元テレビ朝日政治部長。ジャーナリスト。永田町や霞が関に独自の情報網を持つ。湾岸戦争などで各国を取材し、国際問題にも精通)

(「BS朝日 日曜スクープ」2025年3月2日放送分より)