母親から授乳を受けられない低体重の赤ちゃんのために、ドナーから寄付された母乳を届ける「母乳バンク」という取り組みが行われている。

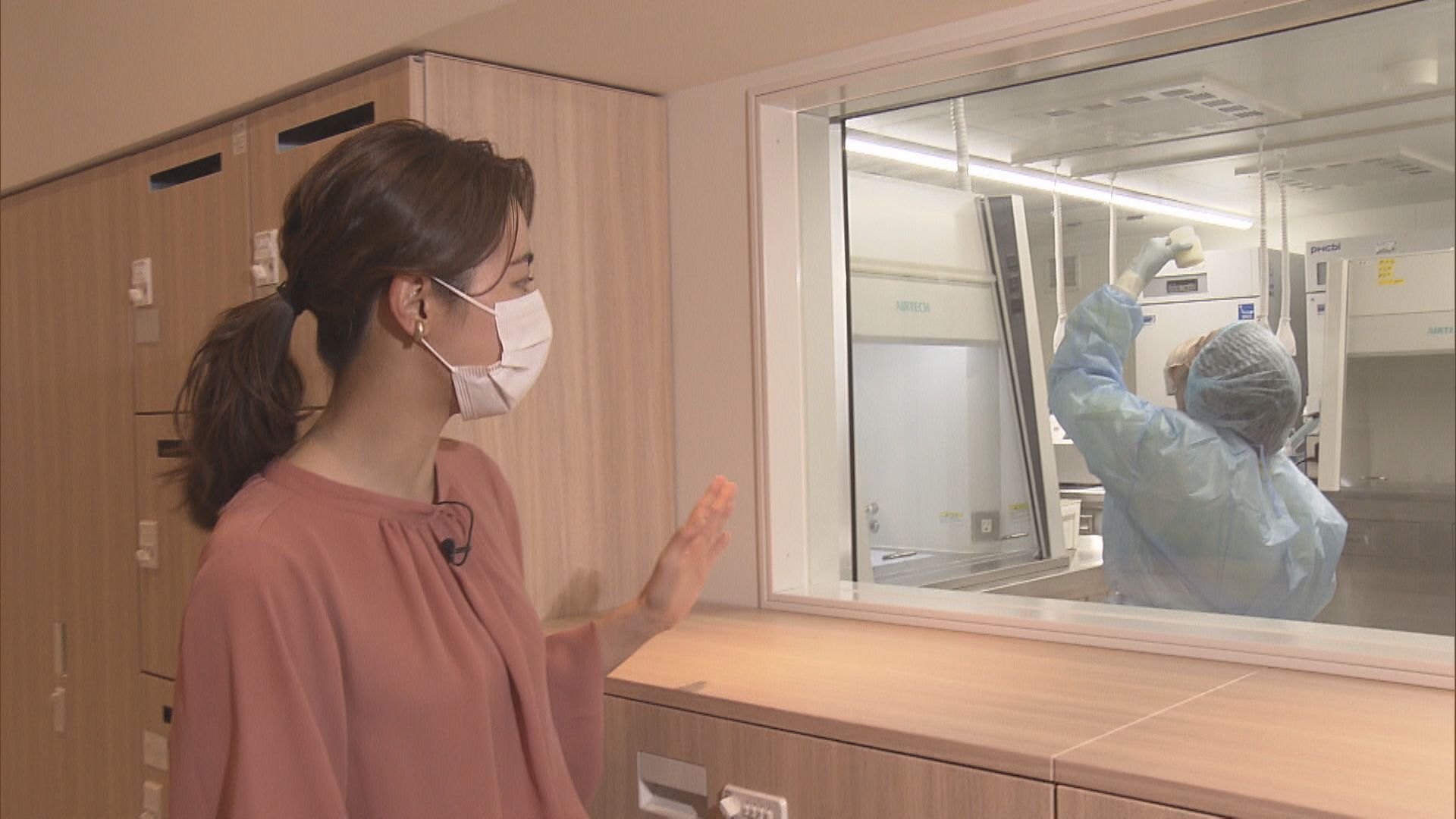

昨年この取り組みを紹介したテレビ朝日の林美沙希アナウンサーが、いま現場が直面する新たな課題を取材した。

■母乳を殺菌する処理器の“限界”

母乳バンクは、善意でドナー登録をした母親たちから、余った母乳を「ドナーミルク」として寄付してもらう。

利用するのは、早産などによって体重1500g未満で生まれた赤ちゃんで、母親が体調不良などで母乳が十分に出ない場合に無償で提供され、各地の医療機関の要請に応じて冷凍で届けられる。

昨年4月には、国内で3つめにして最大規模の拠点が東京・中央区に設立され、その取り組みは広がっている。

しかし同時に、新たな課題にも直面している。

母乳の殺菌処理に不可欠な低温殺菌処理器は、現在使用しているものでは処理能力が限界に達しつつあり、経年による故障のリスクも高まっているという。新たな機器を購入しようにも、輸入元イギリスの物価高騰と円安の影響に悩まされているという。

費用をまかなうために、日本母乳バンク協会は先月、クラウドファンディングに踏み切った。

次のページは

■もし処理器が故障したら…「命が途切れる」■もし処理器が故障したら…「命が途切れる」

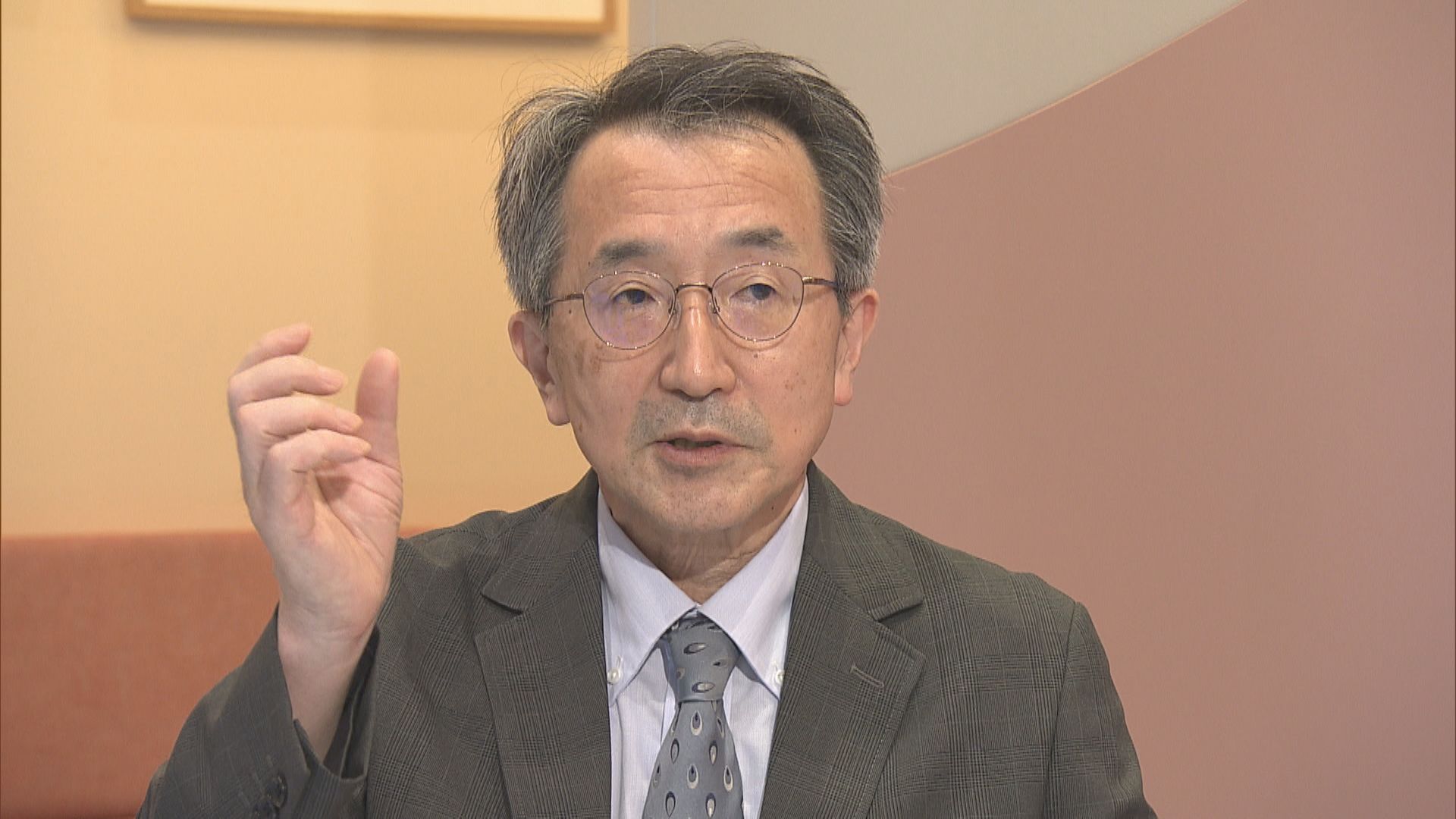

10年前に日本で初めて母乳バンクを設立した水野克己代表理事は「今の機器は2020年5月に購入しており、4年近く経過しております。一回に処理できる量も2.7リットルと少ないこと、全自動ではないという欠点があります。今回、購入を予定しているものは一回に9リットル処理でき、全自動となっております。その分、効率よく処理できるため、今後より多くの赤ちゃんに提供するためにも必要な機器です。なによりも今使っている機器が故障したら、イギリスに輸送して修理しなければならず数か月単位でドナーミルクを提供できなくなってしまい、そのためにドナーミルクでつないでいた命が途切れる…という不安を持っています」と、新たな低温殺菌処理器の購入が必要な状況を語る。

視察した海外の母乳バンクは、どこも複数台の低温殺菌処理器を備え、バックアップとしても稼働できる体制だという。

「処理器の故障が赤ちゃんの一生にかかわることがないように準備しているのです」。

日本のドナー登録者数は昨年度までに1000人を超え、1600人以上の赤ちゃんにドナーミルクがわたっている。

WHO(世界保健機関)は、NICU(新生児集中治療室)に入る赤ちゃんで母親の母乳が足りない場合や与えられない場合は、ドナーミルクを「最良の代替手段」として推奨している。低体重で生まれた赤ちゃんの生死にかかわる壊死性腸炎(腸の一部が壊死してしまう病気)は、人工乳(粉ミルク)で育てたときよりもドナーミルクで育てたときのほうがかかりにくいという研究結果もある。

水野代表理事は、さらなる理解と支援を呼びかける。

「母乳バンクは北海道から沖縄まで全国で生まれてくる小さな赤ちゃんたちすべてにかかわるものです。そういった意味では、もっと注目してほしいと思います。本来国が支援すべきという声もたくさん届いています。国との交渉は今後も続けますが、低温殺菌処理は現在進行形です。これから生まれてくる小さな命のために…国民の皆様が30年後50年後に頼る存在になるわけですから、いまできることをぜひお願いしたい。そう思っております」。

日本母乳バンク協会は、新たに低温殺菌処理器を購入するための支援を、12月までクラウドファンディングで募っている。

日本母乳バンク協会ホームページ https://jhmba.or.jp/detail_24.php