“子持ち様”論争 第2弾 支える側の声、子を持つ・持ちたい側の声

モーニングショー

[2024/05/13 13:12]

SNSで過熱する“子持ち様”論争についてお伝えしたところ、大きな反響がありました。視聴者の皆さんから約2500件のメッセージが届きました。

■ “子持ち様”支える側の声「独身なんだから…」

視聴者の皆さんからいただいた、“子持ち様”に対する声です。

「育休などは充実してるが、それを当たり前だと思っている人が多すぎる。申し訳ないが、『どうしてもあなたに子どもを育ててください』とは言っていないので、育休や急な休みを取る人は会社にいらない」

■子を持つ・持ちたい側の声

子どもを持つ方や、子どもを持ちたい方の声です。

「上司に(子どもが)学校で発熱したため、会社を早退する旨を話したら『お前の仕事を代わりにやるやつを探してから帰れ』と言われた」

「妊娠していないが、職場から『子どもが欲しいなら辞めてもらいたい』と言われたので、3月末で退職した。働きながら子育てできる人がうらやましい」

次のページは

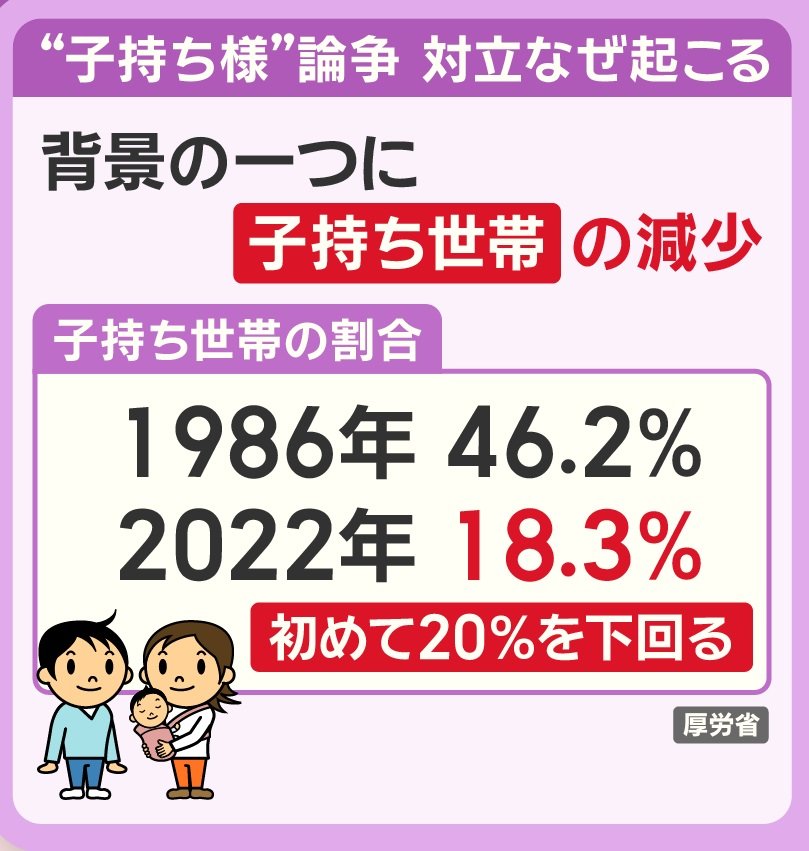

■「“子持ち様”論争…背景に『子持ち世帯』減少」■「“子持ち様”論争…背景に『子持ち世帯』減少」

“子持ち様”論争の対立はなぜ起こるのでしょうか。背景のひとつに子持ち世帯の減少があります。子持ち世帯の割合は1986年には46.2%でしたが、2022年には18.3%と初めて20%を下回りました。

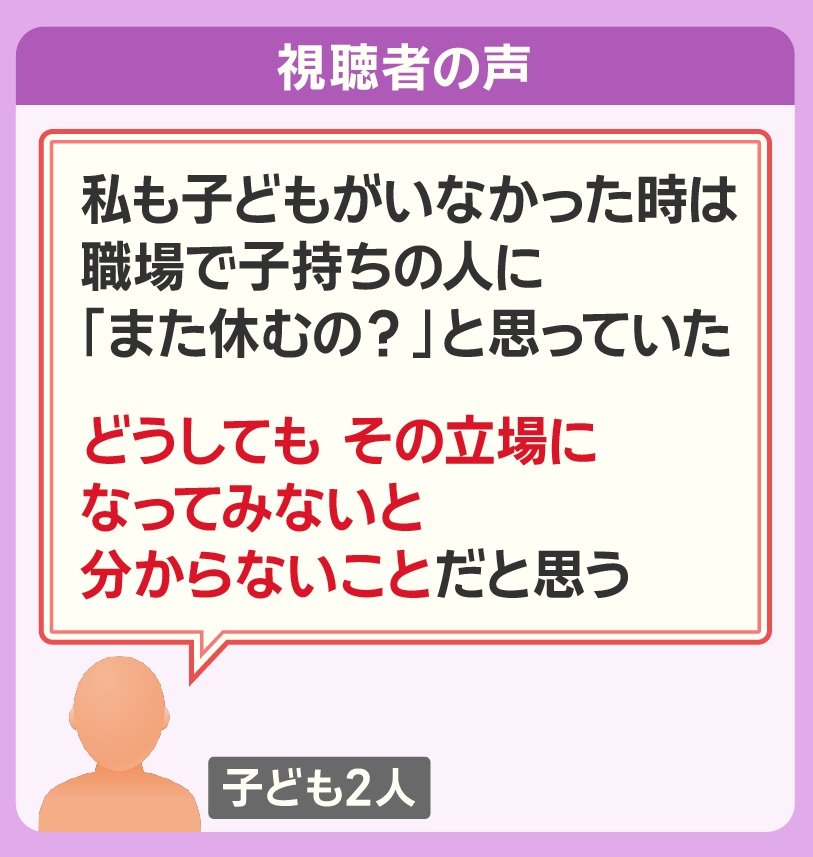

子どもが2人いる方の声です。

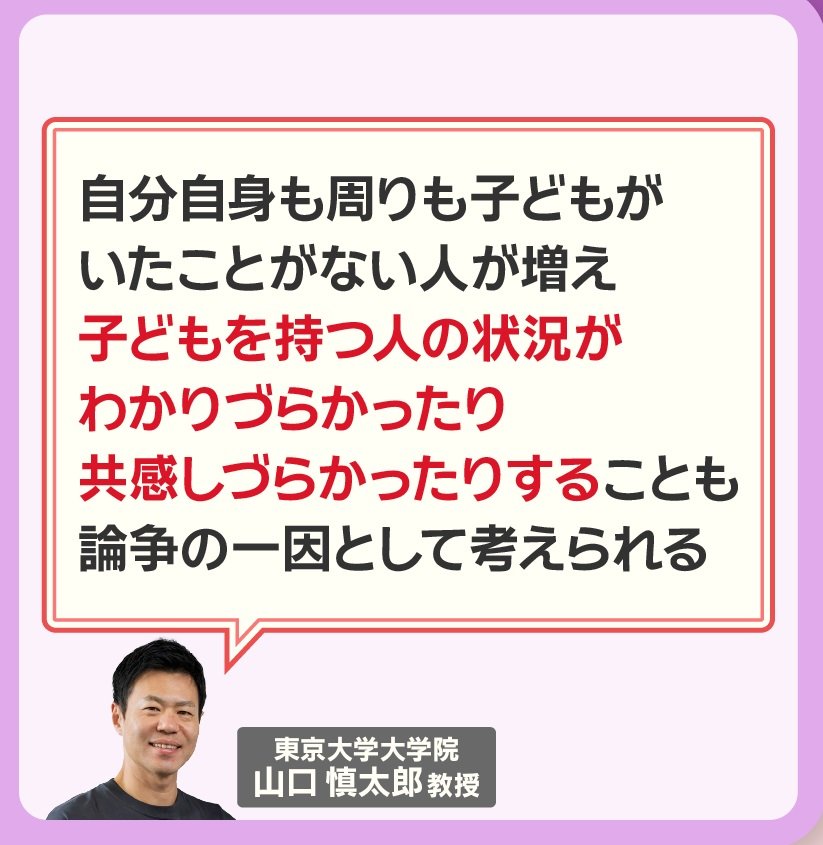

「自分自身も周りも、子どもがいたことがない人が増え、子どもを持つ人の状況がわかりづらかったり、共感しづらかったりすることも論争の一因として考えられる」

■“生涯子供なし”4人に1人

日本は生涯子どもを持たない人の割合が増えてきているといいます。そして、今の40〜50代は、1986年の『男女雇用機会均等法』施行後に社会に出て、仕事か出産かを迫られた世代です。SNSの声です。

「子どもを産んで、正社員を続けるなんてことは非常に困難。結婚したと言うだけで、上司から『なぜ辞めないで会社に居座る』的な酷い嫌がらせを受けた」

「適齢期の頃はサービス残業・仕事最優先の時代だった。婚活や不妊治療のために肩身が狭い思いをした」

「若手の時はパワハラ・セクハラされ、低賃金で毎日深夜まで働き、体も心も壊し、どうにか仕事頑張っても、子どもはもう無理。諦めるしかなかった」

視聴者の皆さんからの声です。

「30年前に(子どもができたとき)『育休を取らせないといけないという法律はない』と退職させられた」

「妊娠し会社をやめました。当時は産休育休をとれる環境がなかった。やめたくなかったが、やめざるを得なかった」

■偏る負担 育休後の壁「マミートラック」

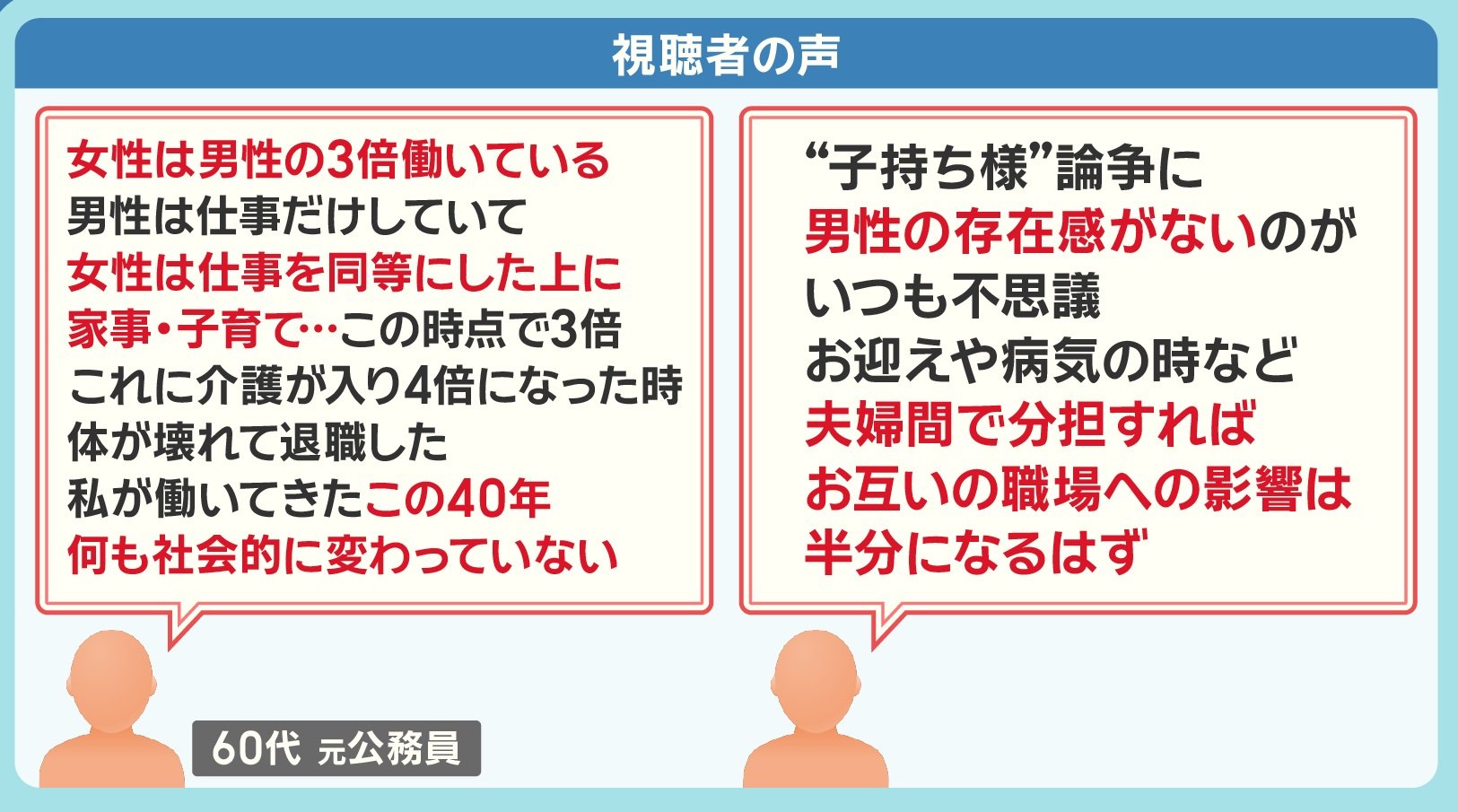

子育ての負担について視聴者の皆さんからの声です。

「女性は男性の3倍働いている。男性は仕事だけしていて、女性は仕事を同等にした上に、家事・子育て…この時点で3倍。これに介護が入り4倍になった時、体が壊れて退職した。私が働いてきたこの40年、何も社会的に変わっていない」

マミートラックという問題があります。マミートラックとは『母親となった女性社員が、産休や育休から復帰後に自分の意思と関係なく、職務内容などが変わり、キャリアアップが困難になること』です。

実際に育休後に『壁』に直面したという調査です。「かなりある」「ややある」という人が、約8割いました。この中で「育休前に積み上げたキャリアが維持されない」と答えた人が約半数いました。

「積み上げたキャリアを妊娠出産が原因で部署移動。悔しい思いをしました。子どもがいると時短勤務を余儀なくされ、今まで通りの仕事はできず、肩身の狭い日々。嫌気がさしてその仕事を辞めてパートをしています」

次のページは

■育休中の給与どこに?他の社員への還元は■育休中の給与どこに?他の社員への還元は

育休中の社員のフォローについてです。

「育休を取得した人がいる職場に残された人たちにも、負担分の手当が出ても良いのでは」

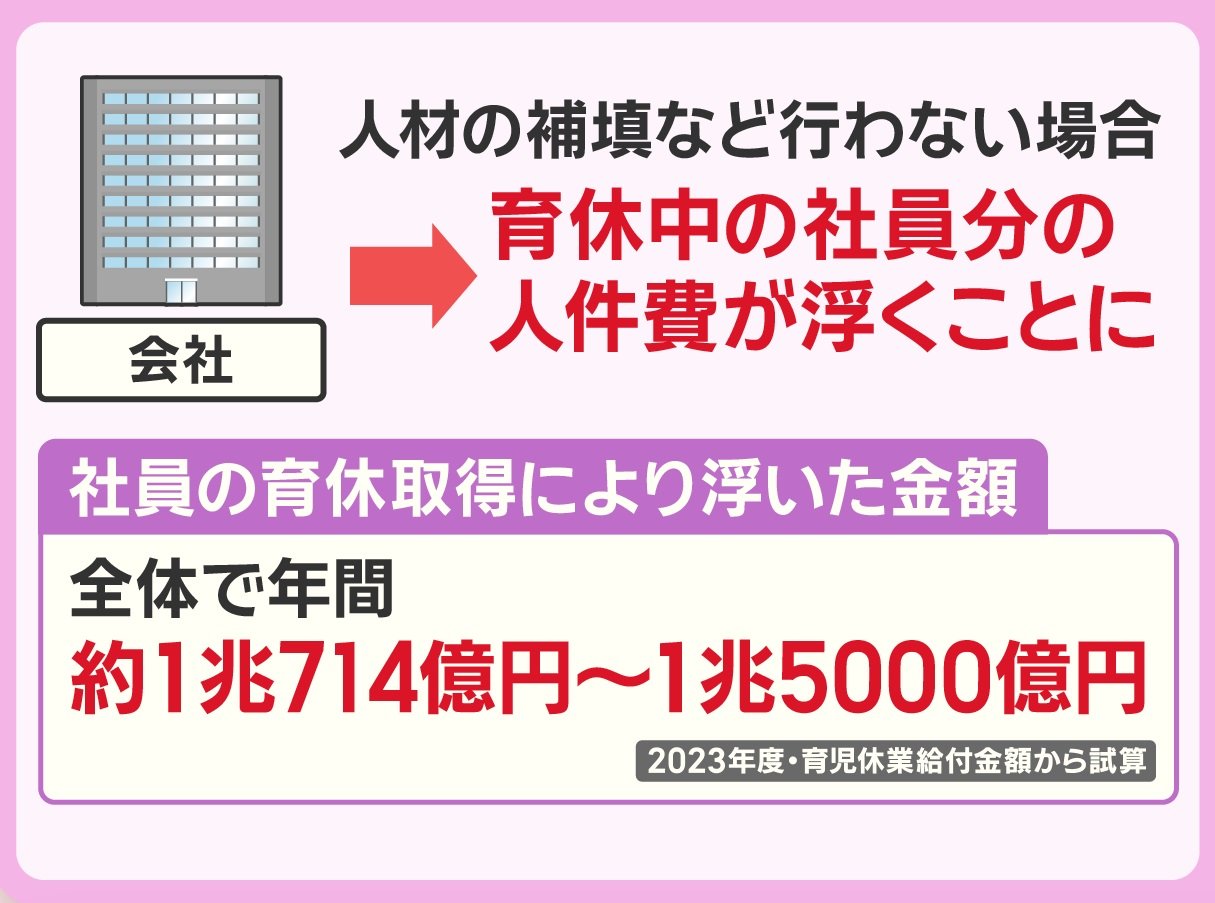

育休中の社員に対しては、雇用保険から『育児休業給付金』が支給されます。その間、会社は育休中の社員の給与や社会保険料を支払う義務はありません。

そのため会社側が人材の補填など行わない場合は、育休中の社員の人件費が浮くことになります。社員の育休取得により浮いた金額は、国内全体で年間約1兆714億円〜1兆5000億円という試算があります。

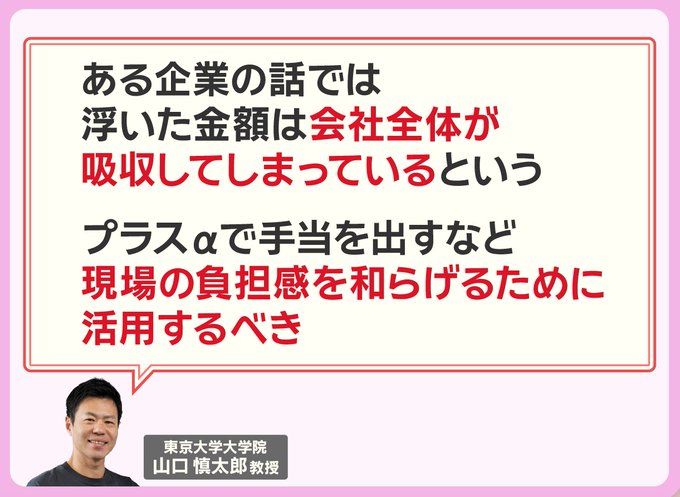

「ある企業の話では、浮いた金額は会社全体が吸収してしまっているという。プラスαで手当を出すなど、現場の負担感を和らげるために活用するべき」

(「羽鳥慎一 モーニングショー」2024年5月8日放送分より)