“夏の風物詩”線香花火には、関東と関西で明確な違いがあります。一体、何が違うか知っていますか?

■東西で異なる「線香花火のスタイル」

実は、線香花火は関東スタイルと関西スタイルに分かれています。二つの手持ち花火、どちらが関東、どちらが関西か分かりますか。

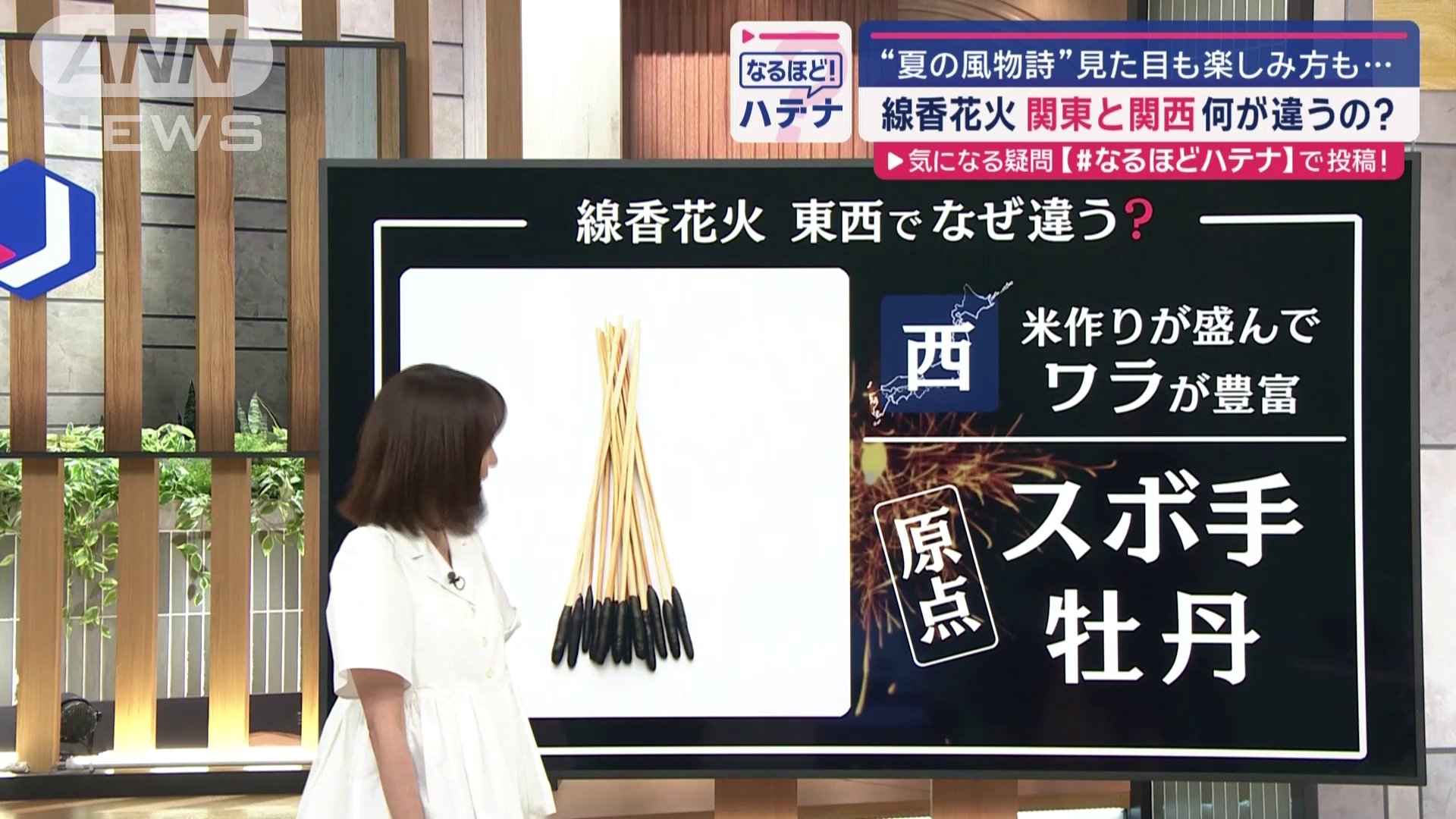

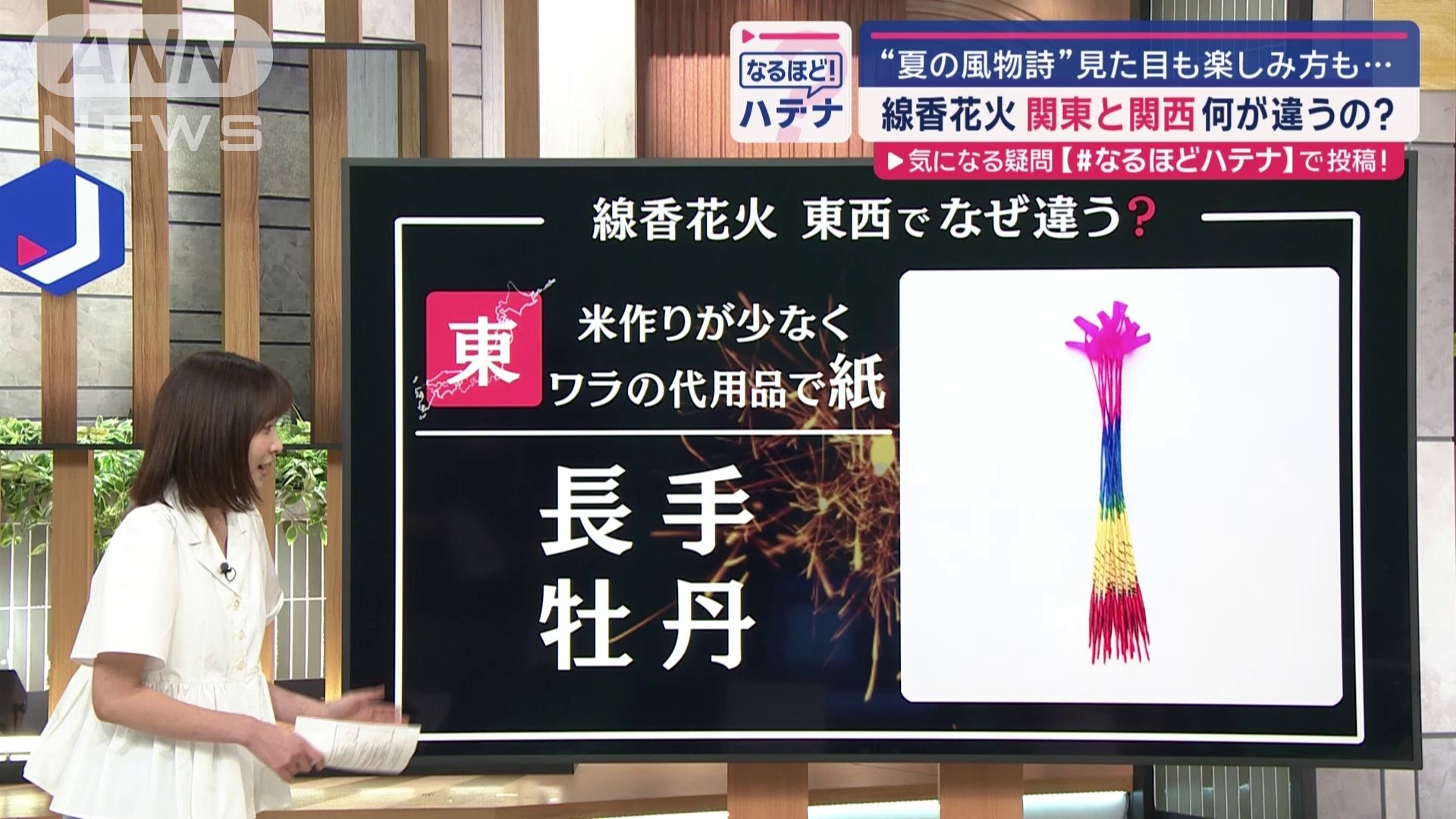

関東スタイルは「長手牡丹」と呼ばれ、紙でできています。一方、関西スタイルは「スボ手牡丹」と呼ばれ、藁(ワラ)でできています。

この二つは素材が違うだけではなく、楽しみ方も違います。なぜ、このような違いが生まれたのでしょうか。

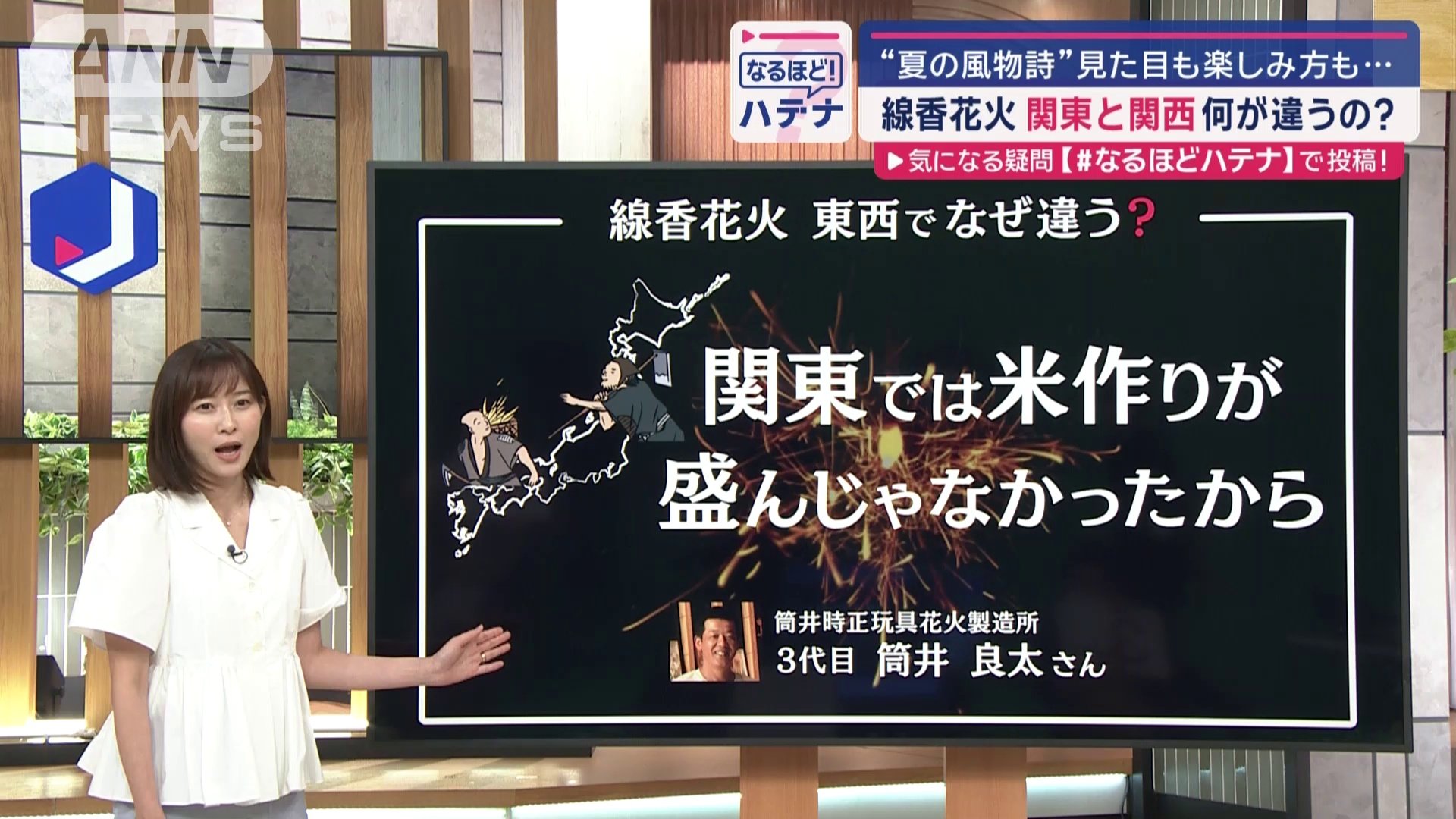

福岡県で線香花火を製造している筒井時正玩具花火製造所の3代目・筒井良太さんによると「関東では米作りが盛んじゃなかったから」ということです。

一体、どういうことなのでしょうか。線香花火が生まれた経緯を見ていきます。

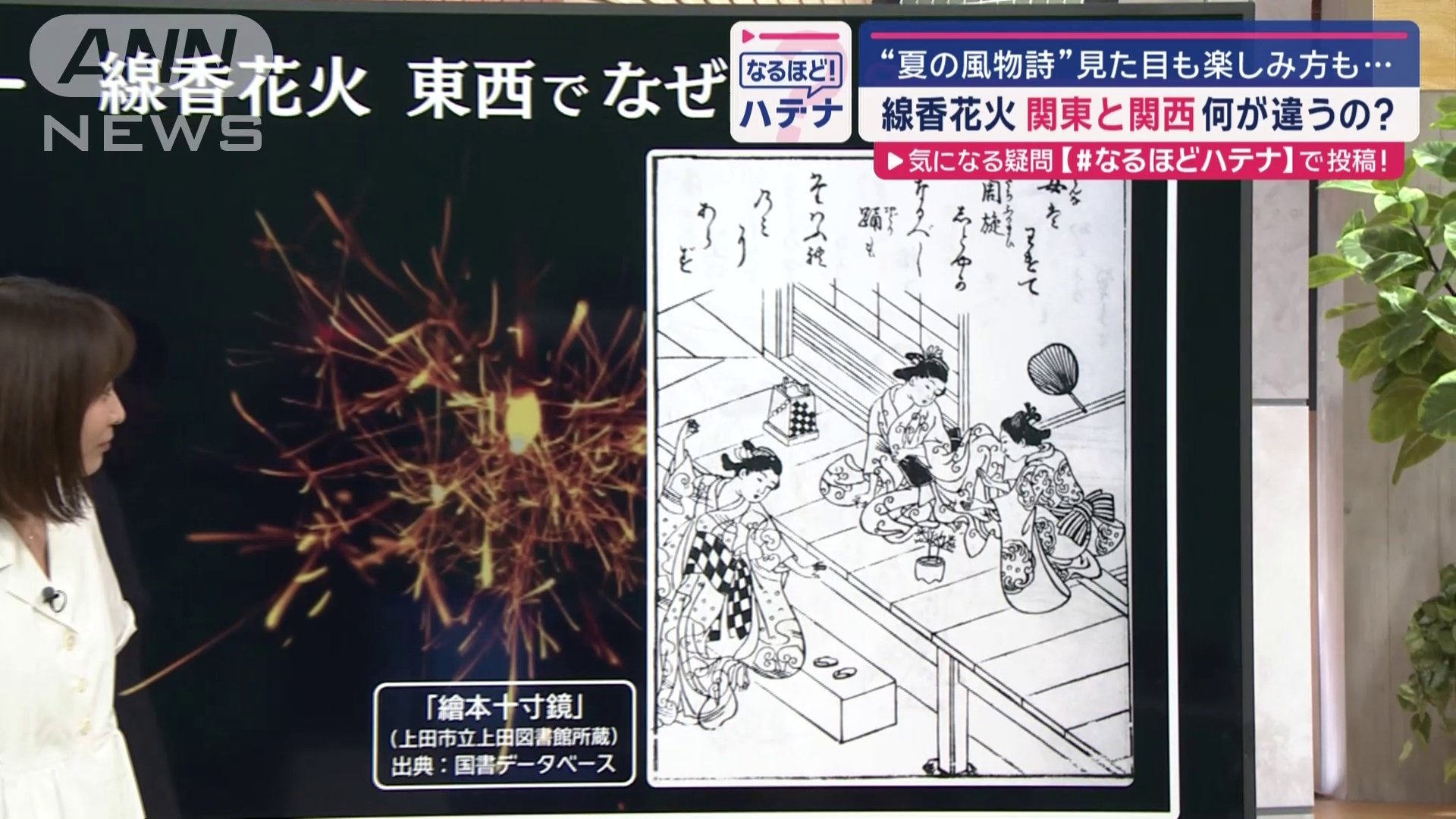

江戸時代の「絵本十寸鏡」に線香花火を楽しむ女性が描かれています。どこに線香花火があるか分かりますか?

縁側の香炉に立ててあるのが線香花火です。その名の通り、線香のように立てて楽しんでいたようです。線香のようにピンと立っているということは、ワラでできた関西スタイルです。

つまり、線香花火の原点は「スボ手牡丹」で、米作りが盛んでワラが豊富な関西地方に広まっていったのです。

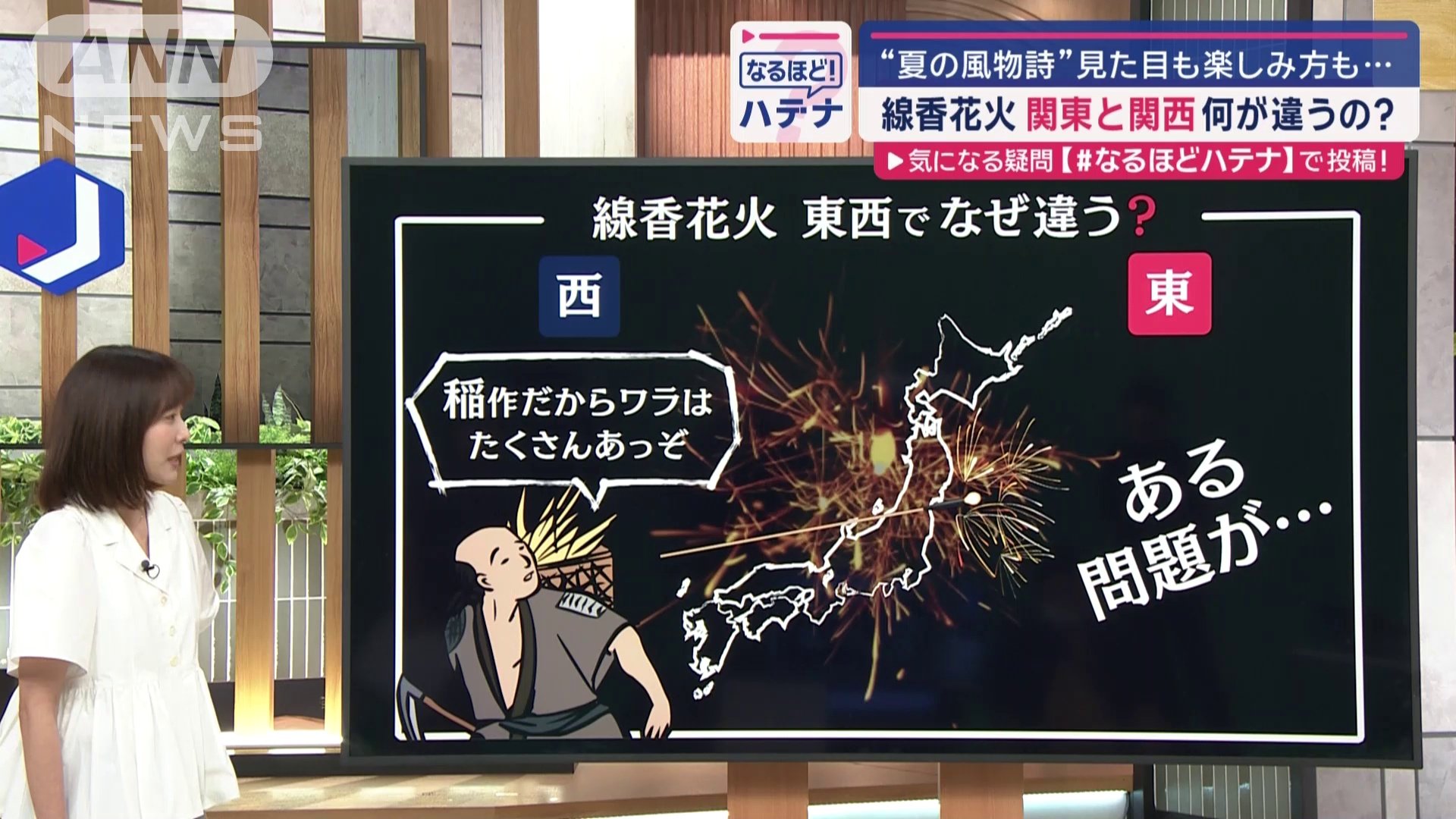

「これは風情があっていい」ということで、線香花火は関東にも広がっていくのですが、ある問題が生まれます。

関東では米作りがあまり広まっていなかったので、原材料のワラがありませんでした。そこで、ワラの代わりに和紙を使うことにしました。

こうして生まれたのが「長手牡丹」です。当時、ワラがあったか、和紙があったかという違いだったのです。

次のページは

■「技術を絶やさず継承していきたい」■「技術を絶やさず継承していきたい」

では、楽しみ方はどう違うのでしょうか。

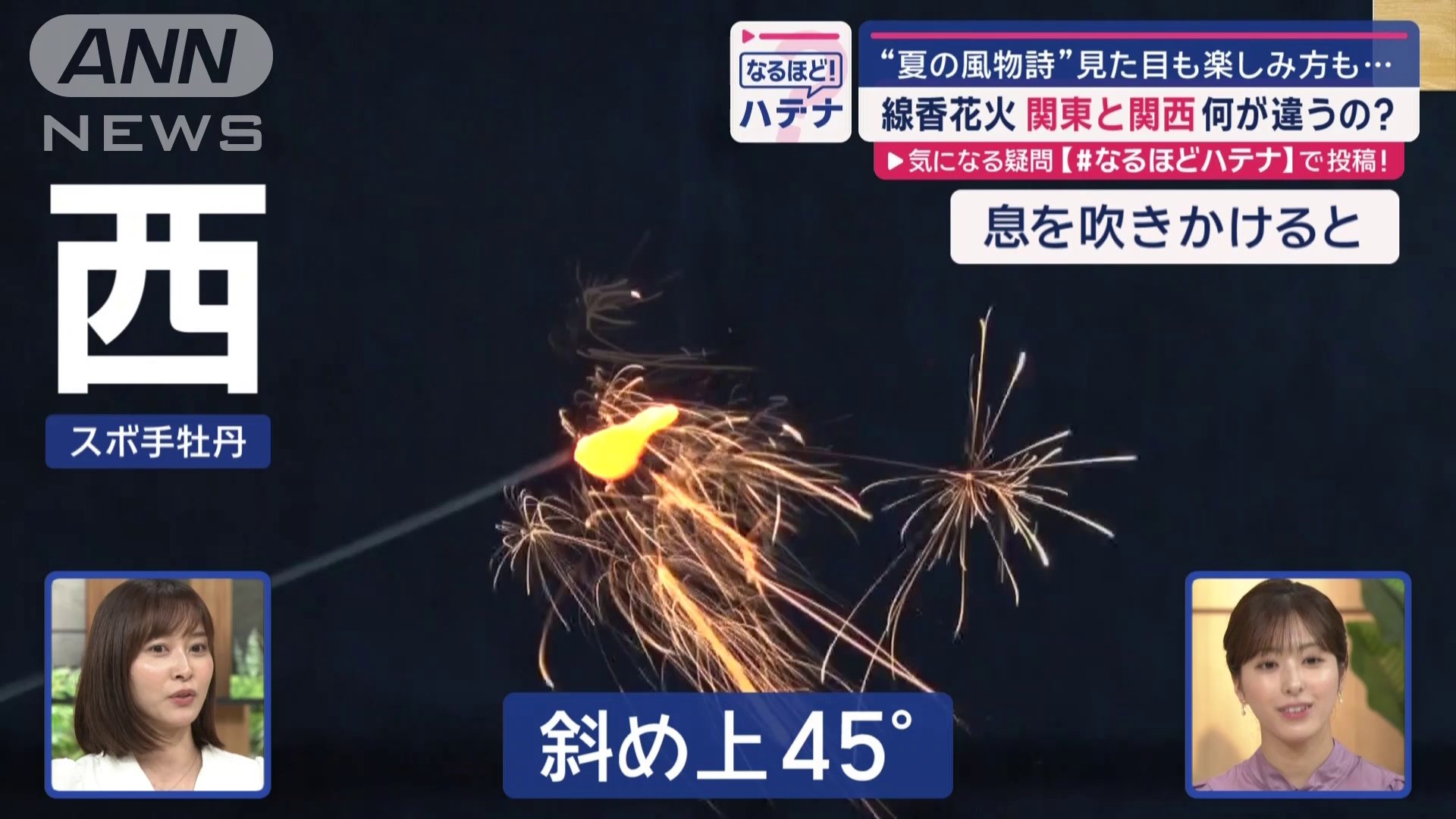

関西スタイルのスボ手牡丹は、線香のように上を向けるのが本来の楽しみ方で、45度ぐらいで上向きに傾けて火をつけるということです。息を吹きかけると、きれいな火花が出ます。

どちらもきれいなのですが、1970年代に海外製の輸入品が多く入ってくるようになり、国内の玩具花火メーカーは次々と廃業してしまいました。

今、スボ手牡丹の線香花火を作っているのは、筒井時正玩具花火製造所だけです。西日本でも輸入品の長手牡丹が主流になっているということです。

筒井さんは「江戸時代から続く日本の伝統だからこそ、技術を絶やさず継承していきたい」と話していました。

(スーパーJチャンネル 「なるほどハテナ」2024年7月16日放送)