「人生100年時代」と言われる今、年金は本当に老後の暮らしの頼りとなるのか。この先100年にわたって年金制度を維持できるのか、5年に1度の財政検証が行われた。7月3日に公表された内容からは、就職氷河期を経験した、団塊ジュニア世代に支援策を講じる重要性も浮かび上がる。

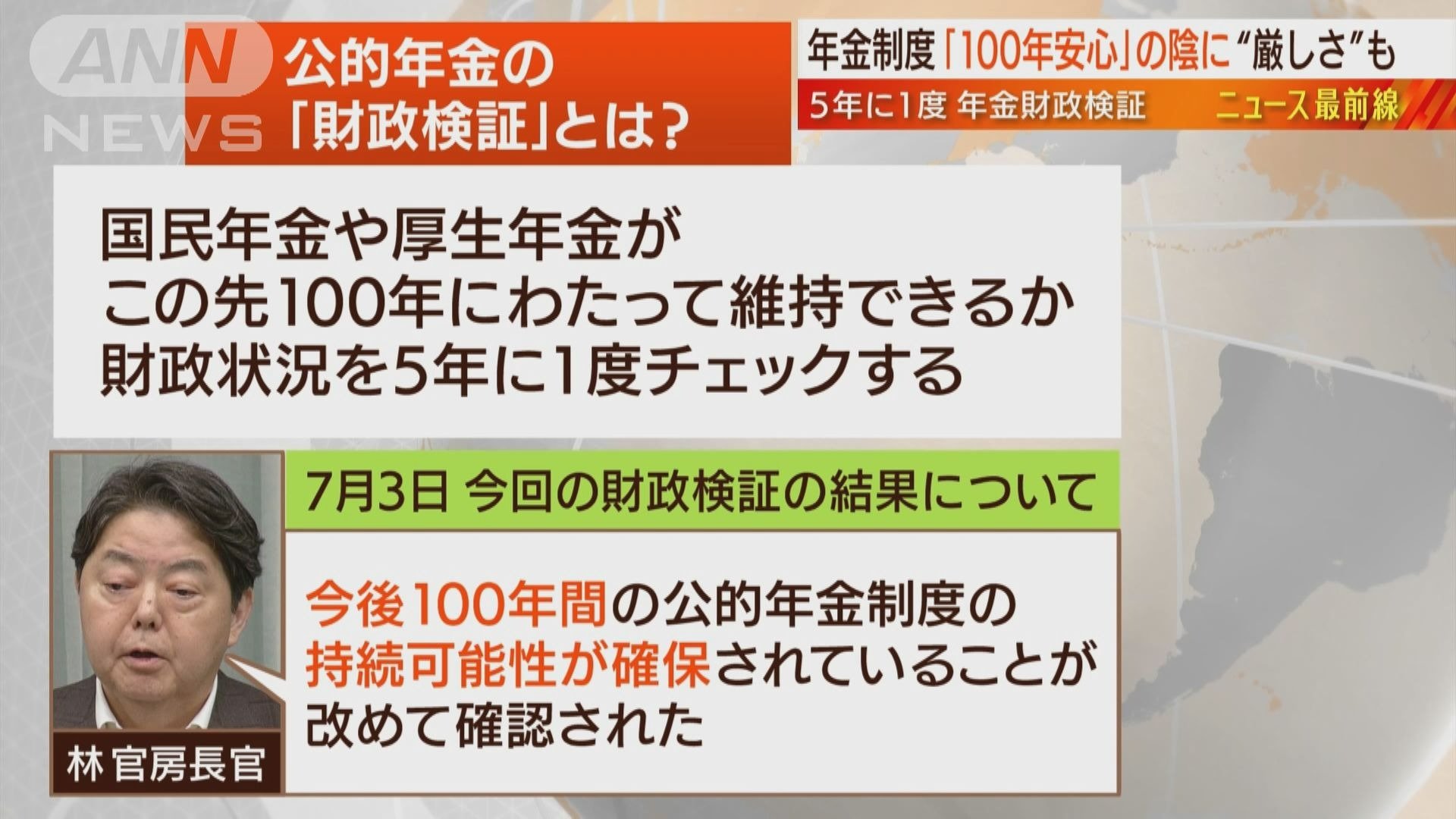

1)「今後100年の公的年金制度の持続可能性は確保」その内容とは?

今回の財政検証の結果について林官房長官は「今後100年間の公的年金制度の持続可能性が確保されていることが改めて確認された」とした。

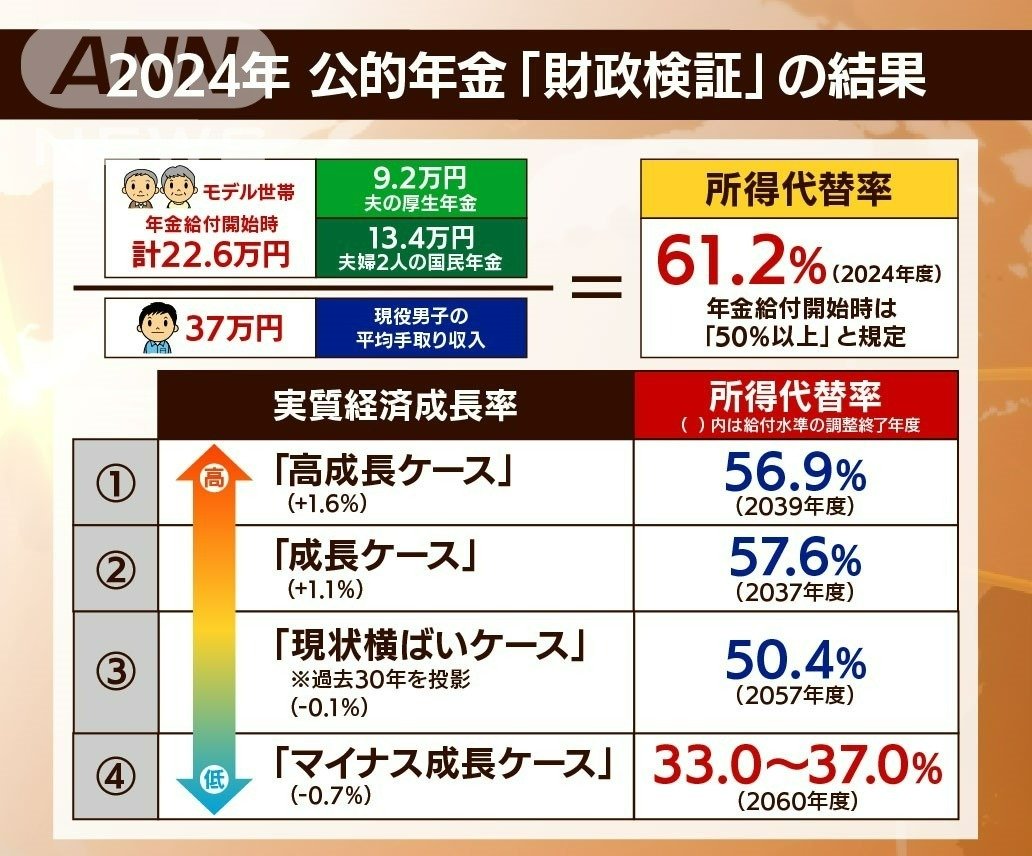

今回の財政検証の結果をどう評価すべきか。キーワードとなるのが「所得代替率」だ。「所得代替率」は、年金の額が現役世代の手取り額のどのくらいの割合になるのか、を表す数字だ。

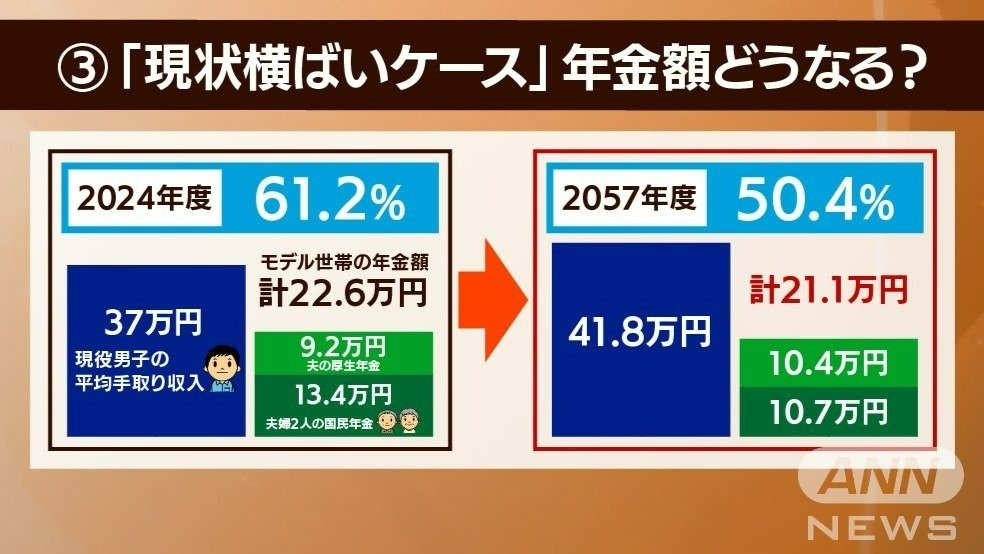

厚生労働省は、モデル世帯として、夫の厚生年金と専業主婦からなる夫婦2人の国民年金を合わせた金額で説明している。モデル世帯の年金給付開始時の金額は合わせて22万6000円。現役男子の平均手取りが37万円なので、その水準は61.2%となる。これが2024年度現在の所得代替率だ。

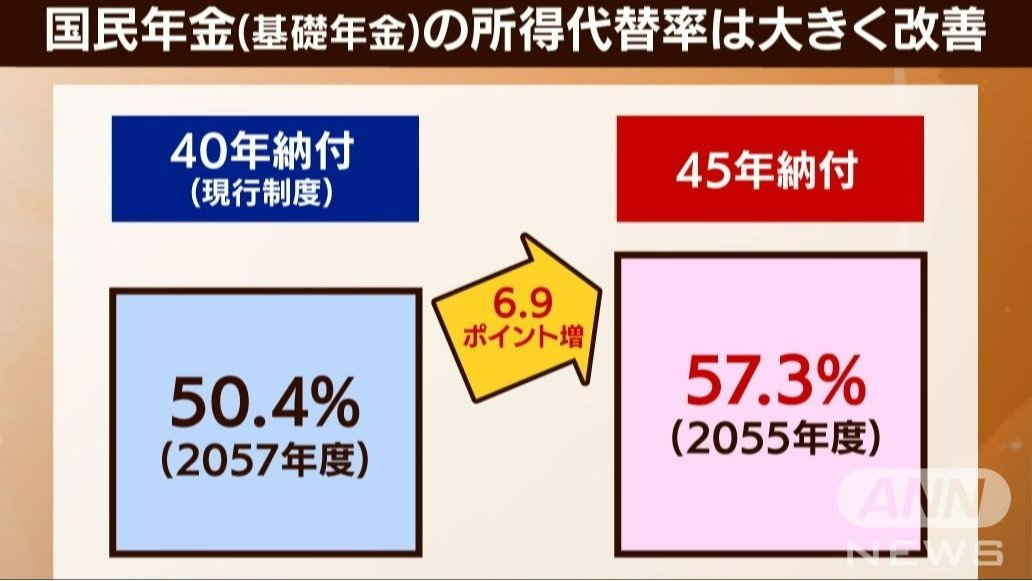

年金制度では、年金の給付開始時の所得代替率を50%以上にすることが定められている。今回の検証では、将来の実質経済成長率の想定別に、4つのケースで今後の所得代替率を示している。その中で現実的とされる、過去30年間を投影した「現状横ばいケース」で見ると、2057年度から受け取る場合でも50.4%、21万1000円で、現役世代の手取り収入のほぼ半分を維持するという試算が出ている。

厚生労働大臣の諮問機関、社会保障審議会年金部会で委員を務める駒村康平氏(慶応義塾大学教授)は以下のように指摘する。

年金制度に詳しい加谷珪一氏(経済評論家)も、所得代替率50%を今後、維持できたことについて、以下のように評価した。

末延吉正氏(ジャーナリスト)は、今回の財政検証を受けて、以下のように訴えた。

2)明らかになった年金格差「就職氷河期世代への対策を」

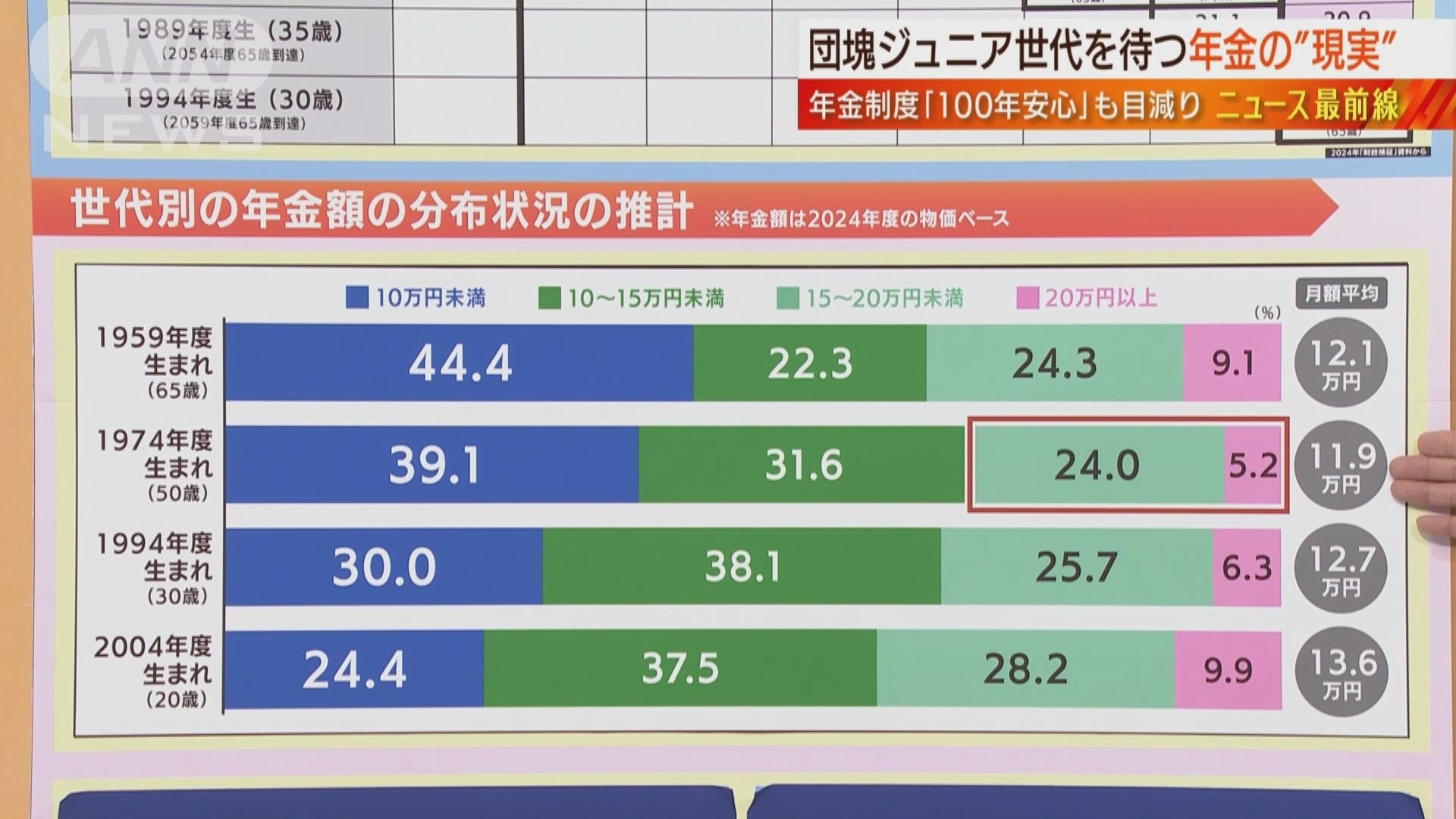

今回の年金制度の財政検証では、世代別の年金額の分布状況も推計している。個人で受け取れる年金の月額平均は、1959年生まれ現在65歳の世代で12万1000円。しかし1974年生まれで現在50歳の世代は、年金の月額平均が11万9000円で、さらに若い現在30歳、20歳の世代と比べても低い金額となる見込みだ。この世代は、就職氷河期を経験した団塊ジュニアで、15万円以上、年金を受け取れる割合も他の世代に比べて少ない。

加谷珪一氏(経済評論家)は、支援策の重要性を指摘する。

駒村康平氏(慶應義塾大学教授)も、この問題を重視する。

3)納付期間5年延長見送りの背景に政治的判断か

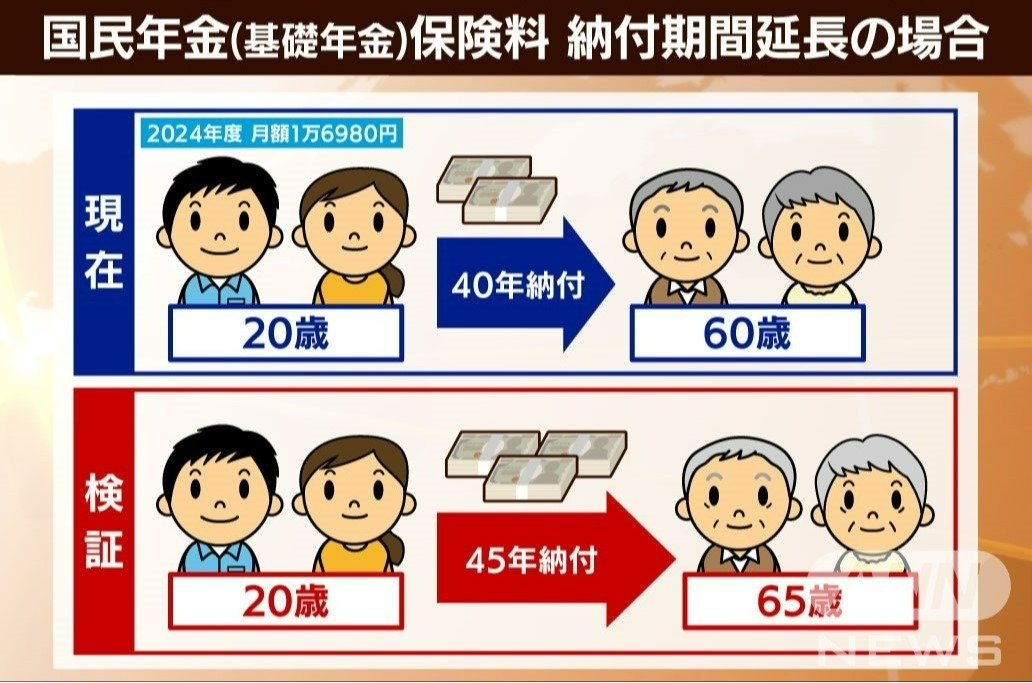

厚生労働省では、国民年金の受給額の底上げにつながるとして、国民年金保険料の納付期間を現在の60歳までの40年間から、65歳までの45年間に5年延長するという案を検討していた。仮に保険料納付を5年間、延長した場合、50.4%の所得代替率が6.9ポイント増えて57・3%になる、という。しかし、今回は見送られた。

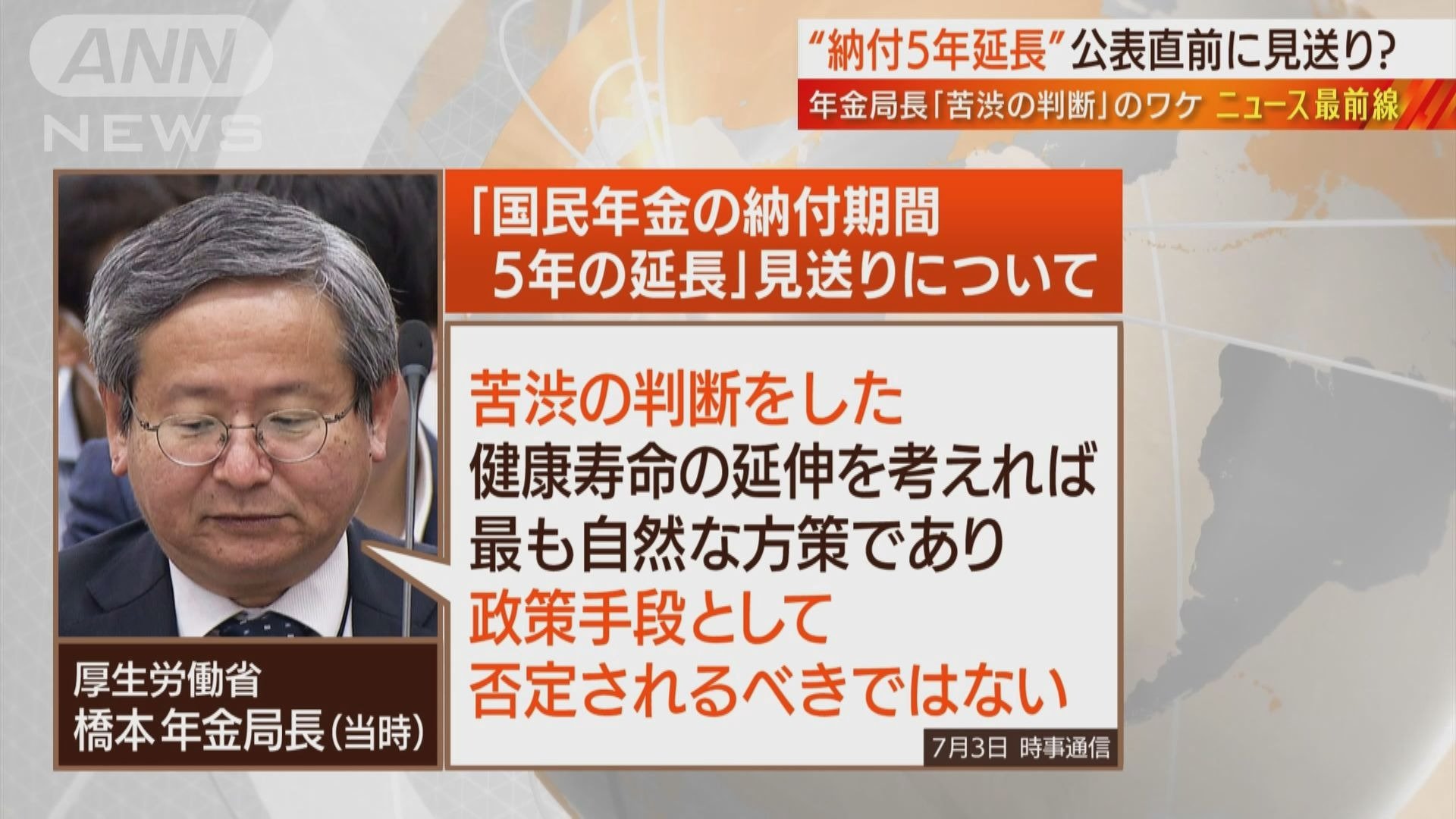

7月3日、国民年金の納付期間5年延長が見送りとなったことについて、橋本年金局長(当時)は「苦渋の判断をした。健康寿命の延伸を考えれば、最も自然な方策であり政策手段として否定されるべきではない」と述べた。

延長案の見送りについて加谷珪一氏(経済評論家)は、土壇場で政治的判断があったと分析した。

駒村康平氏(慶応義塾大学教授)は、保険料納付5年延長はやるべきものだったとしつつ、以下のように指摘した。

ただ、団塊ジュニア世代のサポートのためと考えると、団塊ジュニア世代が退職するまでまだ10年あるので、急がなくてはならない政策手段は他にもあり、今回は、そちらを優先したということではないか。年金改革は、社会の変化とともに必ず取り組まなければいけない課題だ。粘り強くリフォームしていく必要がある。

末延吉正氏(ジャーナリスト)は、年金問題は政治と切り離して議論する必要性があると、重ねて強調した。

<出演者>

加谷珪一(経済評論家。日経BP記者、野村系投資ファンドを経て独立。金融、経済、ビジネスなど多方面で執筆活動)

駒村康平(慶応義塾大学教授。厚生労働省の社会保障審議会年金部会で委員。専門は社会政策。著書に「日本の年金」など)

末延吉正(元テレビ朝日政治部長。ジャーナリスト。永田町や霞が関に独自の情報網を持つ。湾岸戦争など各国で取材し、国際問題にも精通)

「BS朝日 日曜スクープ 2024年7月7日放送分より」