男性の育休取得率は、昨年度30%を超え、過去最高となった。そんな中、取材を進めると、育休を取った男性たちからは、育休からの復帰後「仕事と育児の両立が難しかった」という声が多く聞かれた。

育休をきっかけに働き方を変える男性が増えている。「男だから仕事」を捨て、男性たちが見つけた働き方とは。

(テレビ朝日デジタルニュース部 笠井理沙)

■「父親なのに」という目線

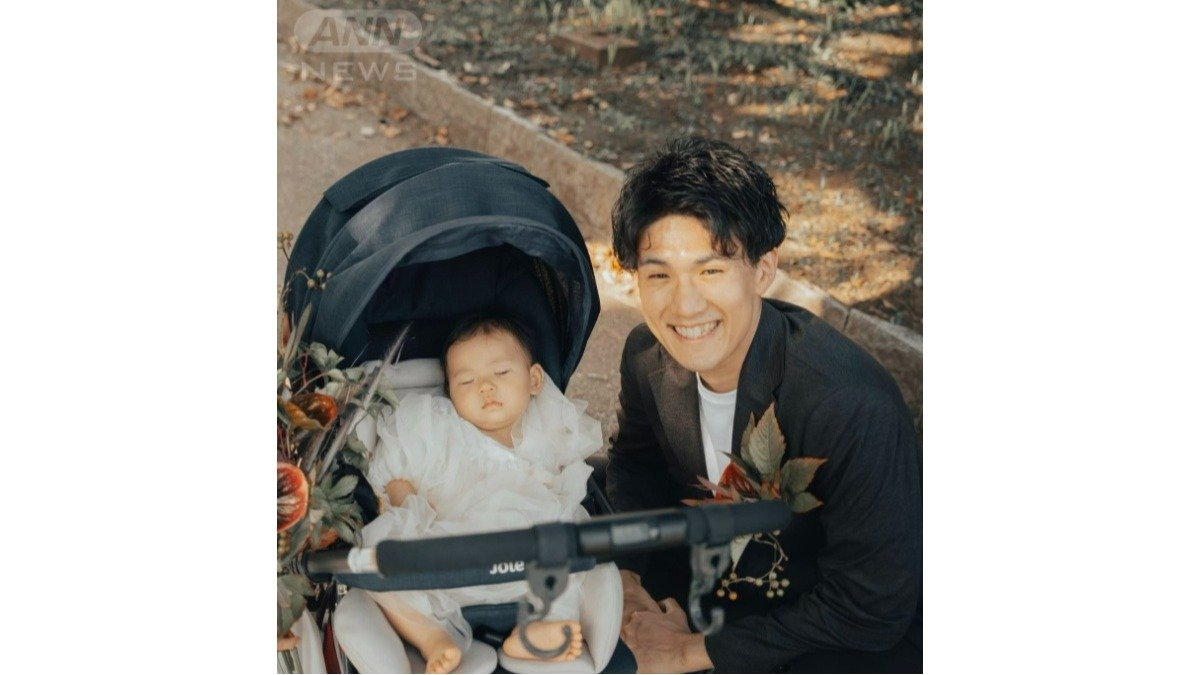

埼玉県で中学校の教師をしていた中島誠康さん(30)は、3年前、3カ月間の育休を取った。初めての育児に苦労していた妻の負担を減らしたいと、長女が生まれてすぐに育休を取りたいと管理職に相談した。しかし、「男性の育休は前例がない」と認めてもらえなかった。それでも交渉を続け、長女が6カ月を過ぎたころ、ようやくたどり着いた育休だった。

中島さんは「初めての育児で妻も心身ともに疲れ切っていました」と妻を支えたいという育休を取得した思いを語った。一方で「これから育休を取る後輩パパたちのため前例をつくりたいという思いが強かった」とも振り返る。

妻が先に仕事に復帰した後は、一人で長女の世話をする時間が多くなった。社会から孤立したような気持ちを抱え、オンラインで子育ての悩みを共有する「パパ育コミュ」に参加した。育休中に限らず、育児中の男性たちとつながることで「男性が子育てをしてもいいんだ」と思えた。

仕事に復帰後は、妻と育児を分担するため、部活動のメインの担当から外れるなど「融通を利かせてもらった」という。しかし、長女が体調をくずした時に、休みを取った際には、40〜50代の同僚から「今のパパは大変だね」と言われた。中島さんはそこに「(母親ではなく)父親なのに」という周囲の思いを感じた。

中島さんにも「もっと仕事をしたい」という思いがあったからこそ、もやもやとした思いを抱えることが多かった。

2年前、中島さんは石川県に移住した。家族との時間を長く持ちたいと、教師を辞め、民間企業に就職した。以前から妻とともに憧れていた地方移住だった。その後、次女が生まれ、妻も在宅で仕事を始めた。中島さんはいま、再び中学校の教師として働いている。埼玉県で働いていた学校よりも生徒数が少なく、子育てと仕事のバランスが取りやすくなった。

娘たちが産まれてから、子どもたちとの時間を大切にしてきたという中島さん。それでも、自分のキャリアを諦めているわけではない。

次のページは

■育休を経て気がついた社会が求める「男らしさ」■育休を経て気がついた社会が求める「男らしさ」

5年前、東京都に住む平松勇一さん(38)は育休を終え、仕事に復帰した。双子の娘と息子が生まれて1カ月が過ぎたころから、1年ほどの育休だった。

映像制作会社に勤めていた平松さん。子どもたちが生まれる前は、「早朝から深夜まで仕事」という日も少なくなかった。しかし、1年間の育休を経てその考えは変わっていった。

共働きの妻が一足先に仕事に復帰したあと、2カ月ほど「ワンオペ」育児を経験した。双子の命を1人で預かる重みを感じ、「育児うつ」になった。これまで妻にかけていた負担を痛感した。だからこそ、平松さんは仕事に復帰後も子育てに関わっていきたいと思っていた。だが…

仕事を終えたあと、双子の育児をこなしていた妻は、日に日に疲弊していった。心苦しさを感じていたが、仕事に打ち込みたいという思いも抱えていた。

試行錯誤する中、新型コロナの感染拡大をきっかけに在宅勤務が始まった。通勤に使っていた時間で家事を済ませ、仕事を始めることができた。定時で仕事を終え、保育園から戻った子どもたちの世話もできるようになった。そんな日々を過ごすうち、平松さんはあることに気がついた。

仕事を優先させたいと考えていたのは、会社や社会が求める「男らしさ」に応えようとしていたからではないかと平松さんは考えるようになった。

平松さんは、会社を辞め、4年前からフリーランスとして映像制作の仕事を続けている。会社に属していると、会社から求められる期待に応えようと、仕事を優先させてしまうことが多くなると考えたからだ。フリーランスになってからは、自分のペースで仕事をこなし、必要な収入を得ている。時間を自由に使えることで子育てとのバランスが取れるようになった。

次のページは

■「男らしさ」が人材流出につながることも…■「男らしさ」が人材流出につながることも…

周囲から求められる「男だから仕事を優先させるべき」という考え方に、苦悩する男性たちは少なくない。子育て世代向けの転職支援サービス「withwork」の調査では、男性回答者の約6割が「『男らしさ』による生きづらさやプレッシャーを感じたことがある」と回答した。具体的な理由として「仕事や昇進に野心的でなければならない」、「育児や私生活に時間を割きたくても叶わない」などが挙げられた。

「withwork」では、サービスを始めた5年前にほとんどいなかった男性利用者が、2年ほど前から増え始めている。今では全体の3割が男性だ。運営会社のXTalent株式会社の上原達也代表取締役は、男性たちの変化を感じている。

その一方で、「男だから仕事を優先させるべき」という古い価値観から抜け出せていない会社はまだ多く、働く男性たちとのミスマッチが生じているという。

上原さんは、子育てと仕事を両立させる環境を整えなければ、人材の流出が起きると指摘した。

■「働き方はそれぞれ違う」という前提

子育てとキャリアを両立しやすい会社は増えてきている。千葉県に住む中村亮弥さん(31)は、2年前、都内のIT企業に就職した。

4歳の長男が生まれたばかりのころ、中村さんはサービス業に就いていた。土日の仕事も多く、育児にほとんど関われない日が続いた。当時は「息子の寝ている顔しか見ることができなかった」という。

妻が体調を崩したことをきっかけに、子育てしやすい環境を求め、転職を決意。条件の合う職場を求め転職を繰り返し、いま働いているIT企業では、以前から憧れていた営業職に就くことができた。現在は、フルリモートで勤務している。フルタイムで働く妻と育児を分担することができている。

中村さんが勤める会社では、海外からリモートで勤務している社員もいる。会社の広報担当者は「家庭の環境や働き方はそれぞれ違うというスタンスが会社に根付いている」として、それぞれが働きやすい環境で、結果を出していると説明した。

「男性は仕事を優先させるべき」という価値観を捨て、働き方を変える男性たち。しかし、社会はまだ男性に「男らしさ」を求めている。子育てがしやすい働き方ができるよう、社会が応えていく必要があると感じた。