「娘たちの、これから70年80年と生きられていたであろう命の重さに比べて懲役4年はあまりに軽い」

2人の娘を死なせたトラック運転手への判決に、母は大粒の涙を流して悔しがった。

1999年11月28日。

東名高速道路で飲酒運転のトラックに追突され乗用車が炎上、乗っていた井上奏子ちゃん(かなこ、当時3歳)と周子ちゃん(ちかこ、当時1歳)の2人が命を失った。

悪質な交通事故への厳罰化を求めて署名活動などを展開した両親の思いは国を動かし、危険運転致死傷罪の創設へと結実した。

事故から25年。

当時、主任として捜査を担当した元東京地検交通部の検事が、インタビューに応じてくれた。

今でも強く印象に残っているのは、母・井上郁美さんが言った「娘の死を絶対に無駄にしたくない」という言葉だという。

元検事が語る、「懲役4年」判決の裏側と、彼自身の人生にも影響を与えた井上夫妻の存在の大きさとは。

(テレビ朝日 佐々木毅)

■ 「私も井上さんに人生を変えていただいた」

12月1日、千葉市内で行われた「かなこちゃんちかこちゃんをしのぶ会」。

井上保孝さん郁美さん夫妻が主催し、奏子ちゃん周子ちゃんの生前の写真をスクリーンに映し出すなどして2人の思い出を語り合う。

会の中盤、あいさつに立った内藤秀男弁護士は、こう切り出した。

「井上さんたちに初めてお会いしたのは25年も前ですね」

彼こそが25年前、東京地検の検事として、井上さん一家の事故を捜査し、加害者を起訴した人物である。

「私も皆さんと同じように井上さんたちによって人生を変えさせていただいた。井上さんたちに会わなければ私は今こうやって被害者を支援する弁護士にはなっていなかった」

年1回の「しのぶ会」には現在、多くの被害者遺族が参加している。

事件や事故で家族を失い、途方に暮れている時期に井上夫妻と出会い、ある人は助言や支援を受けて生活を立て直し、ある人は裁判などで戦うための力を得てきた。

そういう人たちに向けて、内藤氏はこう結んだ。

「これから私もがんばっていきます。どうか皆さんも一緒にがんばっていただければと思います」

福岡高検刑事部長や鹿児島地検検事正を歴任し、2023年1月に退職。

現在は前橋市内で法律事務所を主宰している。

あいさつにあったように、検察官人生を通して井上夫妻の生き方から大きな影響を受けてきたという。

出会いは、事故直後に行った郁美さんへの事情聴取だった。

次のページは

■ なぜ写真週刊誌の取材を受けたのか■ なぜ写真週刊誌の取材を受けたのか

東名事故の事件主任として捜査を担当することになった内藤氏。

遺族である井上郁美さんの行動に驚いた。

「郁美さんは写真週刊誌の取材を受けておられました。

2人のお子さんの写真や、祭壇などと一緒に週刊誌に載っていたんです」

内藤氏が驚いた理由は2つ。

まず、当時の写真週刊誌は、硬派なネタも取り上げていたものの、著名人のプライバシーを暴くような記事も多く、内藤氏は「やや眉をひそめるような記事が多いと感じて」いた。

そしてもうひとつ、それまでに出会った多くの交通事故遺族には、ひっそりと悲しみや苦しみ、そして悔しさに耐えているイメージがあった。

郁美さんの行動は内藤氏の抱く遺族のイメージとはかけ離れていたのである。

そこで内藤氏は、地検を訪れた郁美さん(当時、夫の保孝さんは事故によるやけどのため入院していた)に、「なぜ写真週刊誌の取材を受けたのか」と問うた。

「私は、亡くなった2人の娘の死を絶対に無駄にしたくないんです」

郁美さんは、はっきりと答えた。

「もちろんご遺族は皆さん、同じなんですけれども、その中でも井上さんの覚悟というものがひしひしと伝わってきて、これはしっかりと捜査をして、被疑者を起訴しなければいけないという気持ちになりました」

■ 地検は「殺人や傷害致死」での起訴も検討していた

井上さん一家の乗用車に追突したトラック運転手は泥酔していた。

神奈川県内のサービスエリアでウイスキーなどを飲み、わずかな仮眠をとっただけで再び運転して事故を起こした。

内藤氏も「まれに見る悪質な事故だった」と振り返る。

「被疑者は、料金所で通行カードなどを出そうとした時に手元がふらついてそれを落とし、車から降りて拾う時に係員から、『ふらついているよ』と指摘を受けたんです。しかし、『いや、かぜ薬を飲んだんだ』などと言い訳をして、運転を継続した。自らも足元がふらついていることをそこで十分自覚をしたうえで運転をして、この重大な事故を起こしたんです」

酒酔い運転の“故意”が確定的に認められる…事件主任である内藤氏はそう考えた。

当時、交通事故の加害者に適用されるのは、どれほど悪質なものであっても原則、「業務上過失致死傷罪」だった。

最高刑は懲役5年。

内藤氏によれば、実は交通部内で“未必的な故意(その結果が発生するか確実ではないが、結果が発生しても良いと容認していること)”による殺人、または傷害致死に問えないかという意見もあった。

検討の結果、“故意”について厳密に判断をすると殺人や傷害致死は難しいという結論となり、業務上過失致死傷罪で起訴したという。

そして事故から2カ月半。東京地裁で裁判は始まった。

担当は公判部の検事へと引き継がれていたが、求刑に関しては捜査を担当した検事が案を作り、決裁を受けて決定される。

この事案の求刑について内藤氏には強い思いがあった。

「これはもう業務上過失致死傷罪としての最高刑を求刑する以外にはないと考えました」

内藤氏が過去の裁判例などを調べたところ、交通事故で最高刑の懲役5年を求刑した例はなかったという。

それだけに、この求刑には検察内部でも抵抗が大きかった。

後に井上夫妻が「あまりに軽すぎる」と嘆いた、交通事故に対する最高刑「懲役5年」は、それでも法曹界にとって高い壁だったのだ。

次のページは

■ 井上夫妻が許せなかった「情状酌量の理由」■ 井上夫妻が許せなかった「情状酌量の理由」

当時、裁判所が法定刑の最高刑を出すことは、まずなかった。

せいぜい懲役2年6カ月か、3年程度の判決しか出さないのではないか。

そうなると検察内部で「求刑自体が不適切だった」と指摘される恐れがあり、今後の求刑の判断に大きな影響が出てしまうかもしれない…

公判部からはそんな懸念の声が上がった。

それでも内藤氏は「懲役5年」の維持を強く訴えた。

これ以上悪質な事案はないという思いからだ。

そして5月の論告求刑公判で、被告のトラック運転手に懲役5年が求刑された。

だが…

2000年6月8日、東京地裁が下した判決は、懲役4年。

井上夫妻にとってあまりに厳しい判決だった。

妻・郁美さんは当時の心境を、こう振り返る。

「もし求刑通りの懲役5年という判決が言い渡されていたら、私たちは『しかたがないよね、多分裁判官はもっと言いたかったけれど、法律の上限が懲役5年だから』と法律のせいにできたかもしれない。でも、決して長くもない懲役5年の上限から、何で1年も減らされてしまったのか」

この時、夫妻は裁判官の配慮で、通常は被害者には渡されない判決文の要旨を受け取っている。

それを読む中で、情状酌量の部分が2人の怒りを増幅させた。

「一番許せなかったのが『加害者にもその社会復帰を待ち望む妻子がいる』というところ。彼は生きているわけだから、何十年、刑務所に放り込まれても戻れるだけいいじゃないか。私たちの娘たちは戻ろうとしても戻れないんだから。なぜそれが加害者の情状酌量の理由になってしまうのか、全く理解できないと思いました」(郁美さん)

そして記者会見。

郁美さんは感情を抑えられなかった。

奏子と周子の命の重さに比べて、懲役4年はあまりに軽いーー

■ “八掛け判決”は裁判所の満額回答だ

最高刑である懲役5年の求刑に対する懲役4年の判決。

その受け止め方は、司法関係者の間では全く違っていた。

保孝さんは判決が出た後の、ある弁護士の言葉をよく覚えている。

「『業務上過失致死傷罪で懲役4年というのは非常に重いんだ』と。そしてこうも言ったんですね。『求刑が懲役5年で判決が懲役4年というのは、いわゆる八掛け判決(求刑の8割の判決)といって、満額に等しいんだ』と」

「八掛け判決」とは初めて聞く言葉だった。

そして改めて思った。

懲役4年が、なぜ厳しい判決なのだろう…

だが実は、懲役5年の求刑を提案した内藤氏もまた、懲役4年の判決に胸を撫で下ろしていた。

「率直に言って、最初に公判担当検事から懲役4年の連絡を受けた時、4年でよかったと喜びました。求刑の8割の判決は裁判所の満額回答だと検察として理解していました」

今後も悪質な事案には思い切った求刑ができる。

そういう安堵の気持ちがあったという。

次のページは

■ 夫妻が成し遂げた「厳罰化」と検事の驚き■ 夫妻が成し遂げた「厳罰化」と検事の驚き

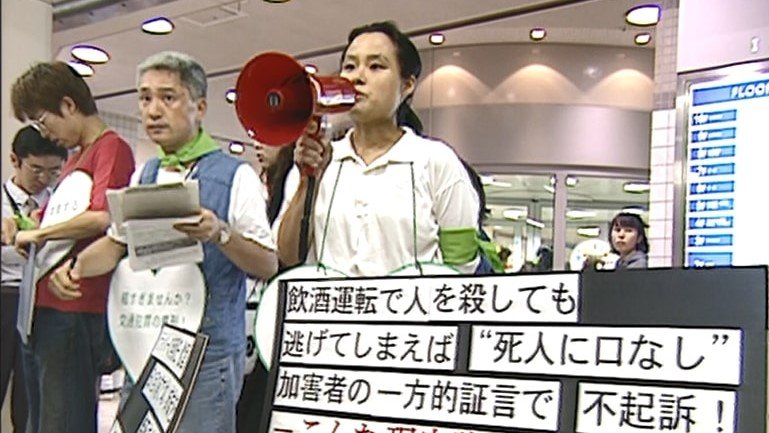

「どんなに悪質な事故でも、車による事故であれば、何人殺しても最高で懲役5年までしか認められません。この最高刑があまりにも低すぎるのではないかと我々は疑問に思っています」

東京・町田駅の構内で、郁美さんは強い口調で呼びかけた。

悪質事故に厳罰を、そのための法改正を。賛同してくれる人たちの署名を集めた。

後に合計37万人分の署名が法務省に提出され、国を動かすことになる。

報道を通じて井上夫妻の活動を見守っていた内藤氏も確信していた。

井上さんなら厳罰化を成し遂げるだろう。

だが2人が挙げた成果は、内藤氏の予想を上回るものだった。

「正直なところ、法定刑(それぞれの罪に対して規定されている刑)が変わるかというくらいの感じを持っていました。しかしながら、“過失犯”を“故意犯”に変えるまでの改正がなされるということは全く考えていませんでした」

2001年11月28日。

奇しくも事故からちょうど2年目、2人の娘の命日に、参院本会議で刑法改正案が可決・成立し、「危険運転致死傷罪」が新設された。

飲酒運転や高速度運転などが原因で起きた事故に厳罰を科す画期的な法律だった。

だが画期的であるがゆえに、実際の事故に適用するためのハードルが高いという問題がその後もつきまとうことになる。

「もともとは過失犯で扱っていた事件を故意犯にする要件が必要になってくるわけなんですが、その要件自体をどのように判断をするか、証拠でどういうふうに認定するかというのが大変難しいとは感じていました」(内藤氏)

■ 「検察は本来、被害者や遺族に寄り添うべきだ」

自分たちの事故がきっかけで危険運転致死傷罪が生まれて23年。

井上夫妻は、その運用が適切に行われているか見守り続けてきた。

悪質危険な事故で打ちのめされる被害者遺族たちに寄り添い、支援を続けてきた。

2021年2月、大分市で起きた時速194キロの車による激突死亡事故で、大分地検は当初、加害者を危険運転致死罪ではなく過失運転致死罪で起訴する。

井上さんは遺族に対して「もし『ちゃんと危険運転致死罪を適用してほしい』と思っていらっしゃるのであれば、闘う方法はいくつかあるよ」とアドバイスした。

遺族は会見を開いて世論に訴えるとともに、署名活動などを通じて「危険運転致死罪」の適用を検察側に強く要望した。

結果、大分地検は危険運転致死罪に訴因変更し、11月に下された大分地裁の判決も危険運転致死罪を認めるものだった。

遺族は言う。

「(井上さんは)私たちがつらい思いをしているのを知ると、自分たちのように悲しんでくれるんですよ。すごく応援してくれるし、本当に心強いです」

そんな夫妻の姿は、内藤氏の検察官としてのあり方にも大きな影響を与えてきた。

「検察は本来、被害者や遺族の方に寄り添うべきです。真摯に被害者遺族に向き合って説明をして、できる限りその心に寄り添うという活動をしなければいけない。そのことを私自身、強く感じてきました」

井上郁美さんに初めて会ってから25年。

内藤氏は思う。夫妻は娘たちの死を決して無駄にはしなかったと。

「多くの被害者遺族は2人の存在自体を、自分たちの再スタートの契機としています。事件で被害を受けた直後は、『もう誰も助けてくれない、この世の中には自分たちだけ』みたいに思っています。そんな時、井上さんたちが助けてくれる、一緒に話を聞いてくれる… それは本当に被害者の方たちを助ける手立てになっています。すばらしいという言葉では足りないぐらい、大切なことだと思っています」