今シーズン最強の寒波の影響で、各地で厳しい寒さとなっています。

今の時期、動脈硬化に注意が必要です。

■なぜ?冬に多発する動脈硬化 死亡リスクも

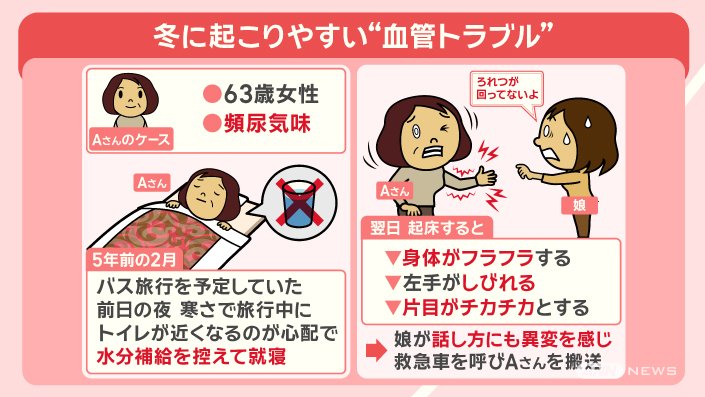

冬に起こりやすい“血管トラブル”です。

Aさんは63歳の女性で、頻尿気味ということです。

5年前の2月、バス旅行を予定していた日の前日の夜、寒さで旅行中にトイレが近くなることを心配して、水分補給を控えて、寝ました。

翌日、起床すると、身体がフラフラとし、左手がしびれ、片目がチカチカしました。

同居している娘さんが「ろれつが回ってないよ」と言うくらい、話し方にも異変を感じたそうです。救急車を呼び、Aさんは病院に搬送されました。

搬送先の病院で、脱水症状が引き金となり、軽い小脳梗塞を発症していると診断されました。

Aさんは、一晩入院して点滴治療を受け、その後回復しました。

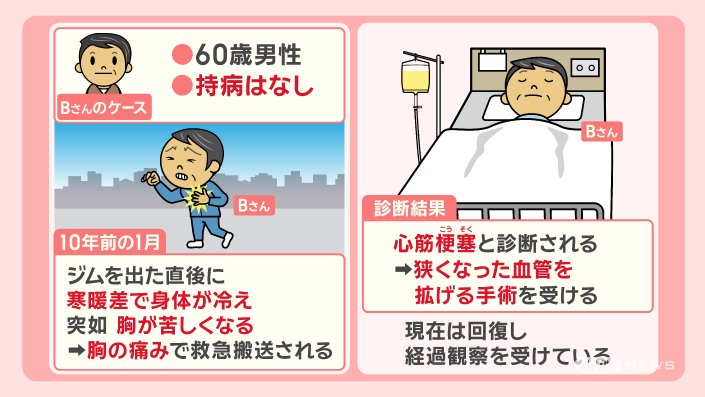

Bさんは、60歳男性で、当時、持病はありませんでした。

10年前の1月、ジムを出た直後に、寒暖差で身体が冷え、突如、胸が苦しくなり、救急搬送されました。

病院で、Bさんは、心筋梗塞と診断され、狭くなった血管を拡げる手術を受けました。

現在は回復し、経過観察を受けています。

脳梗塞や急性心筋梗塞の月別の死者数です。

1年を通して見ると、両方とも、冬になると亡くなる方が増加します。

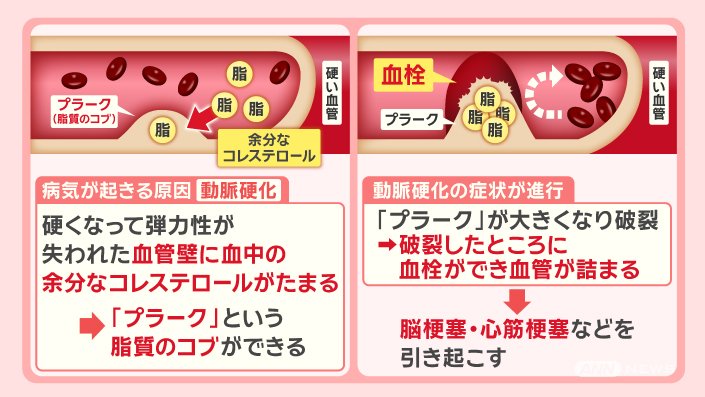

脳梗塞および急性心筋梗塞の原因となる動脈硬化についてです。

健康な血管は、弾力性があり、やわらかく、血管壁の内側の壁がなめらかなので、血液がスムーズに流れています。

病気が起きる原因となる『動脈硬化』は、硬くなって弾力性が失われた血管壁に、血中の余分なコレステロールが入り込みたまることで、『プラーク』という、脂質のコブができます。

さらに症状が進行すると、『プラーク』のコブは大きくなり、破裂します。

破裂したプラークの傷口に血栓ができ、血管が詰まります。

その結果、脳梗塞や心筋梗塞などが引き起こされます。

動脈硬化がもたらす病気は、脳梗塞、心筋梗塞、狭心症、大動脈瘤などです。

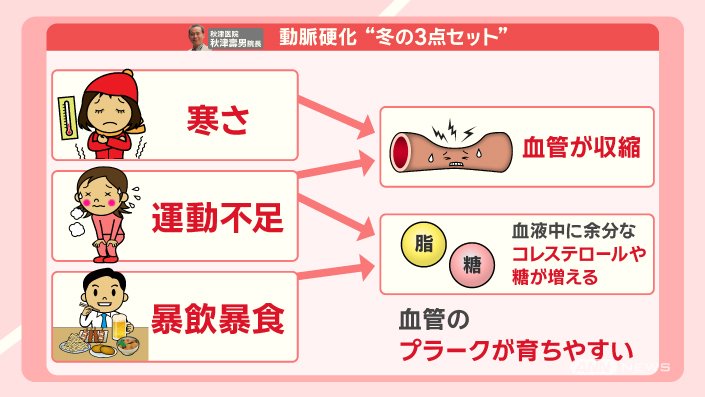

特に冬は、動脈硬化を起きやすくする『冬の3点セット』があるといいます。

『寒さ』『運動不足』『暴飲暴食』です。

『寒さ』や『運動不足』で血管が収縮し、『運動不足』や『暴飲暴食』で、血液中に余分なコレステロールや糖が増えます。

その結果、血管壁にあるプラークが育ちやすくなります。

「動脈硬化は、水面下で静かに進行し、突然暴れだす。動脈硬化を起こしやすい患者は、50代〜60代が多い」ということです。

次のページは

■動脈硬化 注意が必要な人は?「血管力」チェックで予防も■動脈硬化 注意が必要な人は?「血管力」チェックで予防も

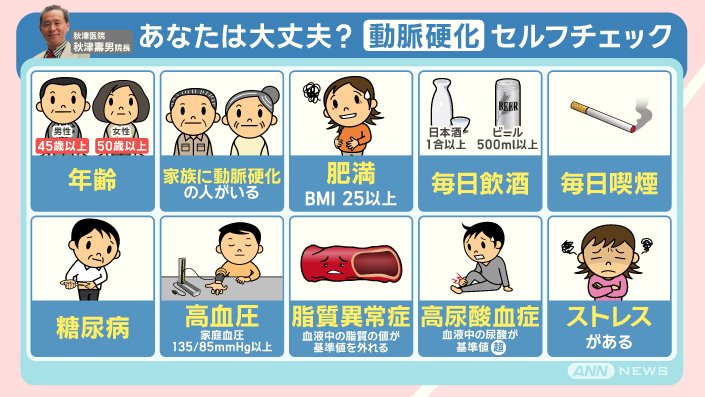

動脈硬化を自分でチェックしてみましょう。

チェック項目は10個です。

<1>年齢 男性は45歳以上、女性は50歳以上である。

<2>家族に動脈硬化の人がいる、または動脈硬化がきっかけの病気(脳梗塞・心筋梗塞・狭心症・大動脈瘤など)を患ったことがある人がいる。

<3>肥満(BMIが25以上)である。

<4>毎日、飲酒している。(日本酒なら1合以上、ビールなら500ml以上)

<5>毎日、喫煙している。

<6>糖尿病である。

<7>高血圧である。(家で測る血圧が、上135mmHg、下85mmHg以上)(病院の診察室で測る血圧が、上140mmHg、下90mmHg以上)

<8>脂質異常症(血液中の脂質の値が基準値を外れる状態)と医師に診断された、または健康診断で判明した。

<9>高尿酸血症(血液中の尿酸が基準値を超える状態)と医師に診断された、または、健康診断で判明した。

<10>ストレスがある。

「4つ以上当てはまれば、動脈硬化がどこかで始まっていると考えた方が良い」ということです。

そして、日常生活でこんなことがあると要注意です。

これは、足の動脈硬化の可能性があります。

日常生活の要注意、2つ目です。

これは、心臓の動脈硬化の可能性があります。

日常生活の要注意、3つ目です。

これは、脳の動脈硬化の可能性があります。

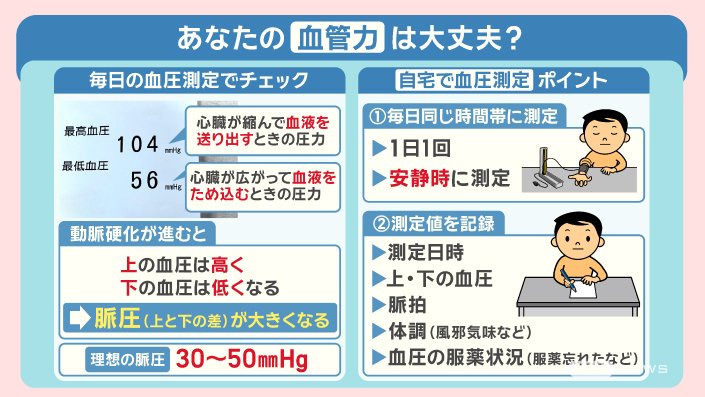

大事な『血管力』のチェックです。

毎日の血圧測定でチェックできます。

最高血圧は、心臓が縮んで血液を送り出すときの圧力、最低血圧は、心臓が広がって、血液をため込むときの圧力です。

動脈硬化が進むと、血管の弾力性が失われて、上の血圧は高く、下の血圧は低くなり、上と下の差である『脈圧』が大きくなります。

理想の脈圧(上と下の差)は、30〜50mmHgです。

脈圧は、大きすぎても小さすぎても、良くないということです。

自宅で血圧を測る際のポイントです。

毎日同じ時間帯に測ります。

▼1日1回

▼安静時に測定

測定値を記録しておきます。

▼測定日時

▼上・下の血圧

▼脈拍

▼風邪気味など、その時の体調

▼服薬の状況(血圧の薬を飲んでいるなら、飲むのを忘れたなど)

「血圧の変化により、血管力の変化(衰え)を知ることができるので、普段から自分の血圧を把握しておくことが大事。その先にある脳梗塞・心筋梗塞などの予防にもつながる」

■動脈硬化の予防 「第二の心臓」ふくらはぎ鍛えて血管力アップ

動脈硬化の予防方法です。

「動脈硬化の予防には、あまり激しくない、適度な有酸素運動が有効。血管の周囲の筋肉を動かすと、血管がほぐれて、柔らかくなる。また、動脈硬化の原因のプラークもできにくくなる」ということです。

特にカギとなるのが、『第二の心臓』と呼ばれるふくらはぎです。

ふくらはぎは、収縮と弛緩を繰り返すことで、全身の血液循環を促している筋肉なので、ふくらはぎを鍛えて、血管を柔らかくすることが重要です。

では、ふくらはぎをどう鍛えればよいのでしょうか。

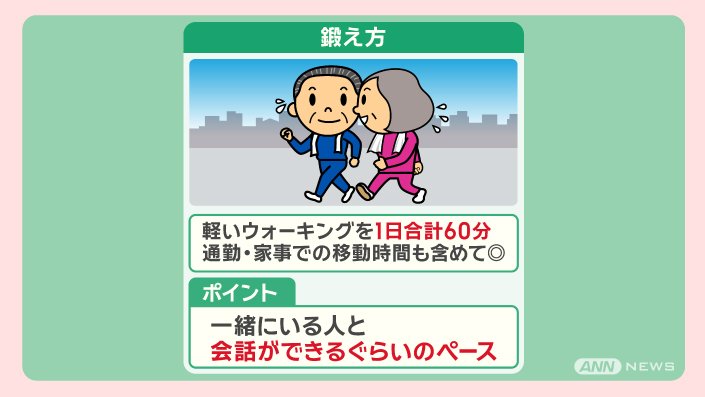

軽いウォーキングを1日合計60分するのが、おすすめです。通勤や家事での移動時間も含めて大丈夫です。

ポイントは、一緒にいる人と会話ができるぐらいのペースで行うことです。

さらに、室内でも簡単にできる、動脈硬化予防のふくらはぎの筋トレ法です。

『スロースクワット』です。

<1>まず、足を肩幅より少し広めに開き、椅子の背もたれを掴みます。

<2>5秒かけて、膝が90度になるまで腰を落とします。つらい人は中腰でも大丈夫です。

<3>腰を落としたら、5秒姿勢をキープ。

<4>その後、5秒かけて、ゆっくり元の姿勢に戻ります。

これを10セット繰り返します。

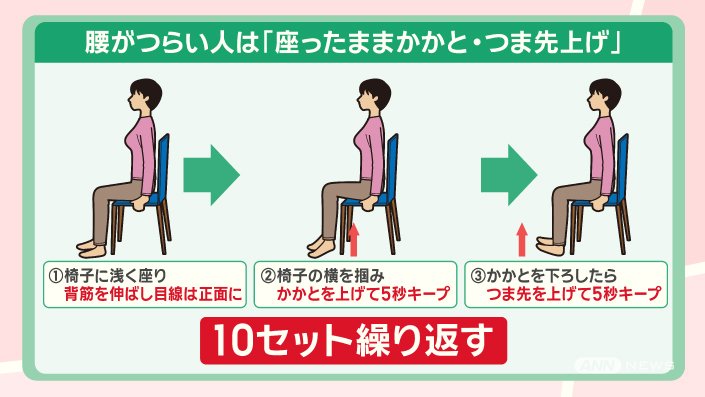

腰が辛い人には、『座ったままかかと・つま先上げ』がおすすめです。

<1>まず、椅子に浅く座って、背筋を伸ばし、目線は正面に向けます。

<2>次に椅子の横を掴み、かかとを上げて5秒キープ。

<3>かかとを下ろしたら、今度はつま先を上げて5秒キープします。

これを10セット繰り返します。

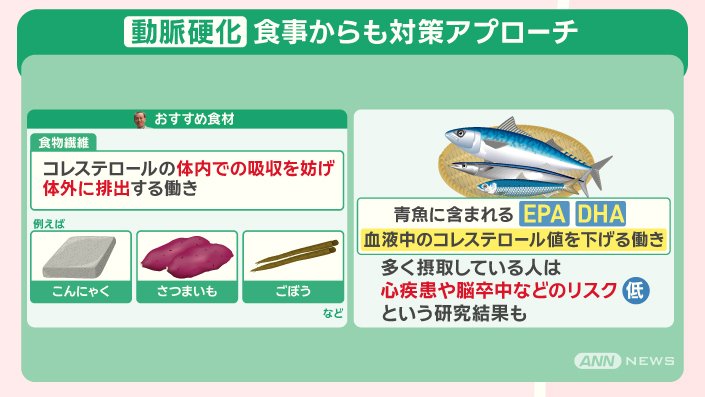

動脈硬化の食事の面での対策です。

秋津院長おすすめは、『食物繊維』です。

コレステロールの体内での吸収を妨げ、体外に排出する働きがあります。

例えば、こんにゃくや、さつまいも、ごぼうなどです。

他にも、動脈硬化予防に、青魚が良いということです。

青魚に含まれる『EPA』『DHA』には、血液中のコレステロール値を下げる働きがあります。

これらを多く摂取している人は、心疾患や脳卒中などのリスクが低下したという、研究結果もあります。

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年2月4日放送分より)