医療費が高額になった患者の自己負担を抑える『高額療養費制度』の上限額を引き上げる政府の方針についてです。

■年47兆円超の医療費 高額療養費以外で「大幅に節約できる」

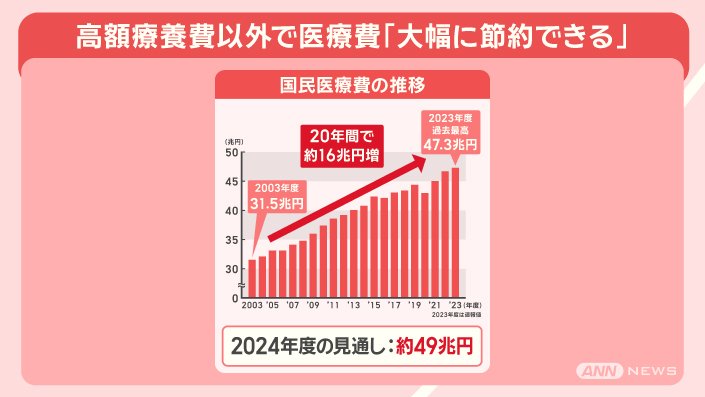

医療費は、増え続けています。

2023年度の国民医療費は47.3兆円で、過去最高となりました。

2003年度が31.5兆円だったので、20年間で約16兆円も増えています。

2024年度の見通しは約49兆円で、過去最高を更新する見込みです。

なぜ、増えているのでしょうか。

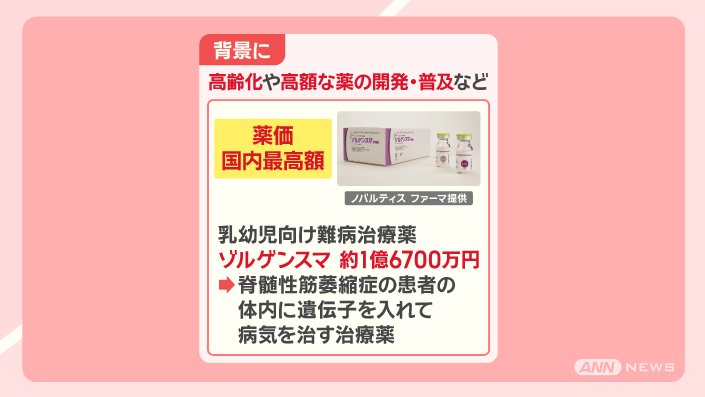

背景には、高額な薬の開発・普及などがあります。

国内最高額が、乳幼児向け難病治療薬のゾルゲンスマで、薬価は約1億6700万円。

脊髄性筋萎縮症の患者の体内に遺伝子を入れて病気を治す治療薬です。

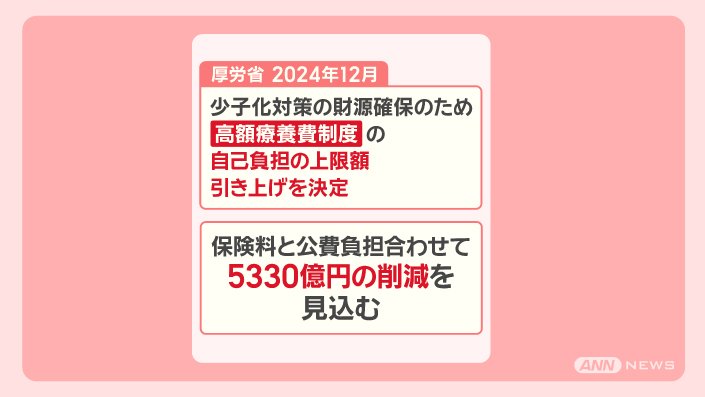

少子化対策のために、厚労省は2024年12月、高額療養費制度の自己負担の上限額引き上げを決定しました。

この引き上げによって、保険料と公費負担合わせて5330億円の削減を見込んでいます。

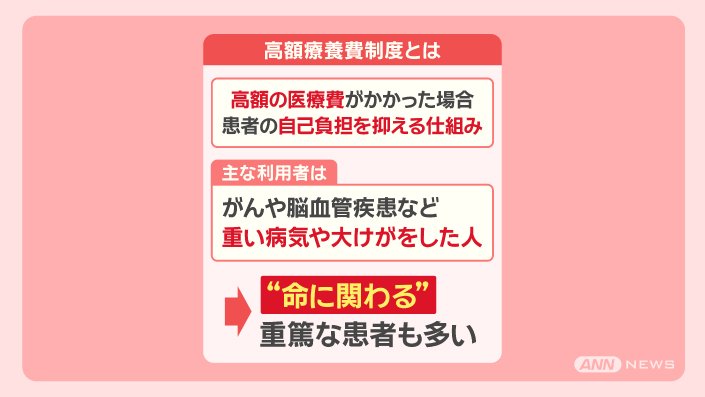

高額療養費制度は、高額の医療費がかかった場合、患者の自己負担を抑える仕組みです。

主な利用者は、がんや脳血管疾患など重い病気や大けがをした人で、命に関わる重篤な患者も多くいます。

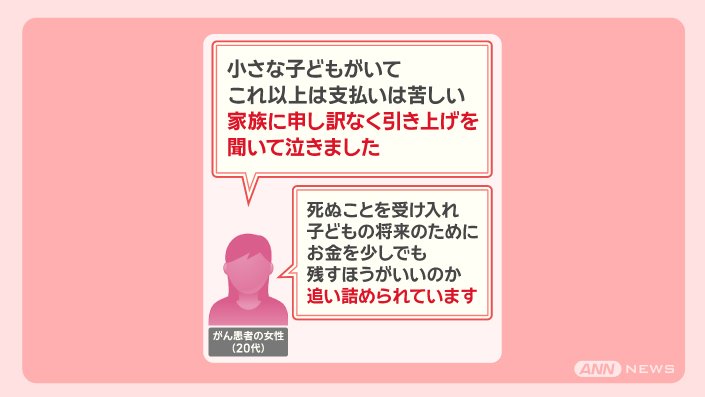

がん患者の声です。

「小さな子供がいて、これ以上支払いは苦しい。家族に申し訳なく、引き上げを聞いて泣きました」

「死ぬことを受け入れ、子どもの将来のために、お金を少しでも残すほうがいいのか、追い詰められています」

国民医療費のうち、高額療養費の割合は、約6%です。

「高額療養費制度に手をつけなくても、医療費の別の部分で大幅に節約できる」ということです。

次のページは

■OTC類似薬 保険適用除外で3200億円削減■OTC類似薬 保険適用除外で3200億円削減

東京大学大学院の五十嵐特任准教授が提案する、医療費の削減、一つ目がOTC類似薬です。

医薬品の中で、市販薬、OTC医薬品と呼ばれますが、これは、ドラッグストアなどで自分で選び購入し、保険は適用されないので、全額自己負担です。

例えば、風邪薬、湿布、胃腸薬、目薬などです。

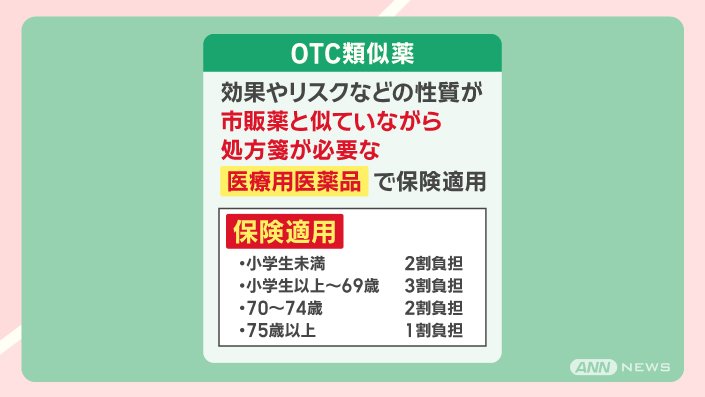

OTC類似薬というのは、効果やリスクなどの性質が市販薬と似ていながら、処方箋が必要な医療用医薬品で、保険が適用されます。

●小学生未満、2割負担

●小学生以上〜69歳、3割負担

●70〜74歳、2割負担

●75歳以上 、1割負担

(※70歳以上で現役並み所得者は、3割負担)

市販薬と同じような効果やリスクでありながら、保険が適用されるOTC類似薬は、1兆円規模で、医療保険財政を圧迫しています。

五十嵐特任准教授の推計では、OTC類似薬を保険から外し、市販薬扱いにすることで、約3200億円の医療費が削減できるということです。

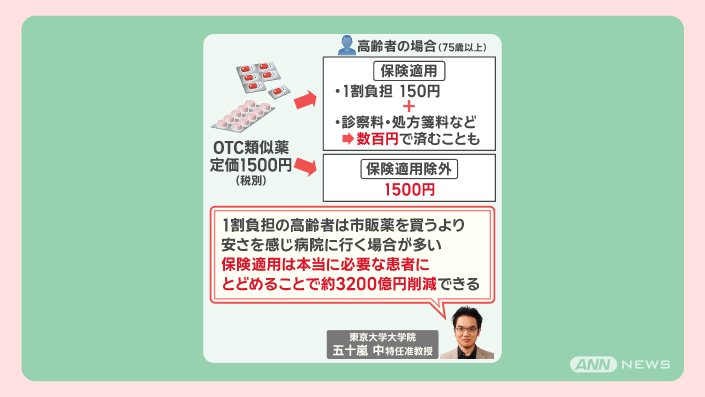

例えば、定価が1500円のOTC類似薬の風邪薬を75歳以上の高齢者が手に入れる場合、現在は保険が適用されているので、1割負担で150円と診察料や処方箋料などで数百円で済むこともあります。

OTC類似薬が保険適用外になった場合、1500円となります。

「1割負担の高齢者は、市販薬を買うより安さを感じ、病院に行く場合が多い。保険適用は、本当に必要な患者にとどめることで、約3200億円削減できる」

五十嵐特任准教授の提案として、基礎疾患などがない人は、軽度な体の不調は自分で手当てする『セルフメディケーション』で、市販薬を購入して対応してほしいということです。

さらに他にも、医療費の削減方法があります。

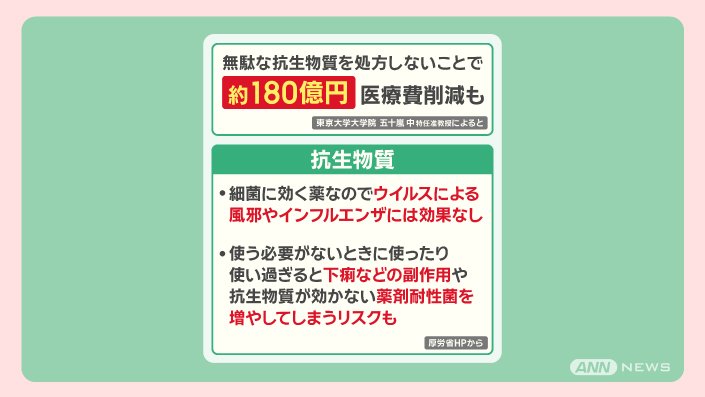

五十嵐特任准教授によると、無駄な抗生物質を処方しないことで、約180億円の医療費削減になります。

厚労省によると、抗生物質は細菌に効く薬なので、ウイルスによる風邪やインフルエンザには効果がありません。

使う必要がないときに使ったり、使い過ぎると、下痢などの副作用や抗生物質が効かない薬剤耐性菌を増やしてしまうリスクもあるということです。

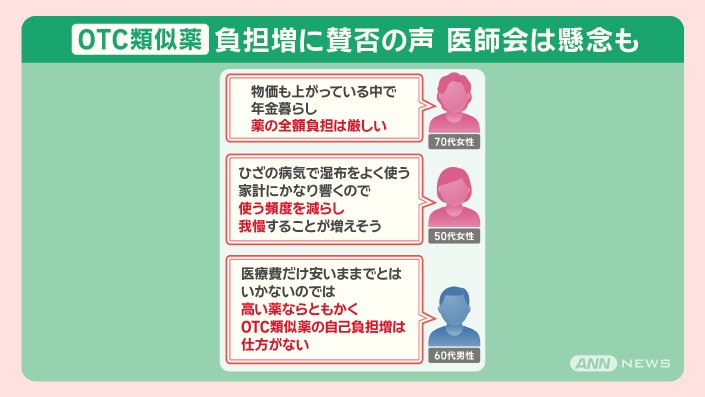

OTC類似薬の保険適用除外について、街で聞きました。

「物価も上がっている中で、年金暮らし。薬の全額負担は厳しい」

「ひざの病気で、湿布をよく使う。家計にかなり響くので、使う頻度を減らし、我慢することが増えそう」

「医療費だけ安いままでとはいかないのでは。高い薬ならともかく、OTC類似薬の自己負担増は仕方がない」

OTC類似薬の保険適用の除外について、国会で石破総理も言及しています。

「社会保険料引き下げの入り口として、OTC類似薬の保険適用を見直すべき」という意見に対して、

「OTC類似薬については、患者さんに必要な医療へのアクセスを配慮しつつ、保険給付のあり方を見直す」と答え、政党間協議が整えば、2026年度から具体的な措置を実行するとしています。

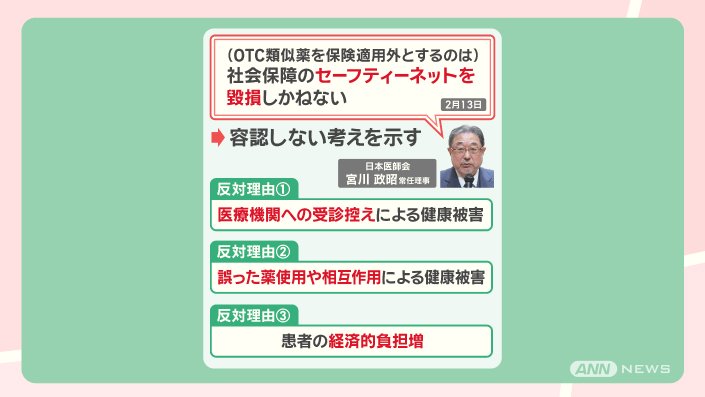

こうした動きに、日本医師会の見解です。

「(OTC類似薬を保険適用外とするのは)社会保障のセーフティーネットを毀損しかねない」と、容認しない考えを示しました。

反対理由としては、

<1>医療機関への受診控えによる健康被害

<2>誤った薬使用や相互作用による健康被害

<3>患者の経済的負担増

などを挙げています。

■「薬の選択」で1.2兆円削減!?高い薬と安い薬 効果の差は?

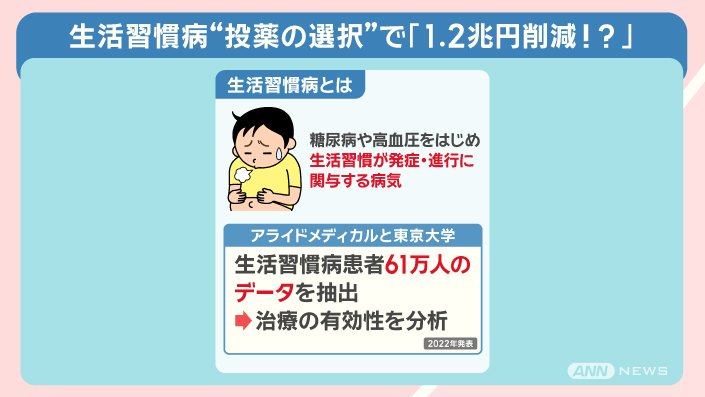

東京大学大学院の五十嵐特任准教授が提案する、医療費の削減案2つ目が、生活習慣病の『投薬の選択』です。

生活習慣病とは、糖尿病や高血圧など生活習慣が発症・進行に関与する病気です。

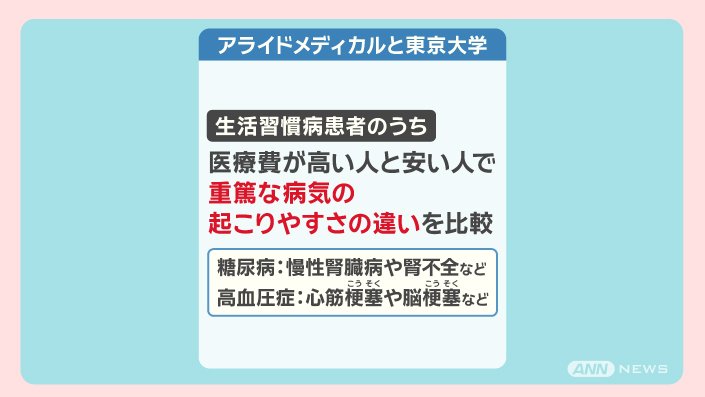

医療費の効率化を研究するアライドメディカルという会社と東京大学は、生活習慣病患者61万人のデータを抽出して、治療の有効性を分析しました。

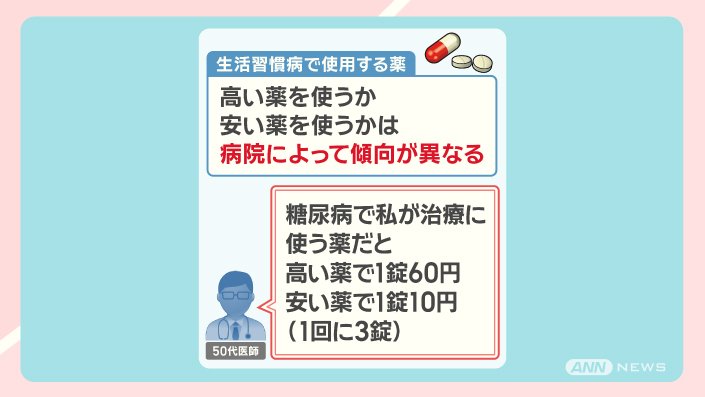

すると、生活習慣病で使用する薬は、高い薬を使うか安い薬を使うかは、病院によって傾向が異なることがわかりました。

「糖尿病で私が治療に使う薬だと、高い薬で1錠60円、安い薬で1錠10円」と話しています。

10円のほうは1回に3錠使うので、実質30円いうことです。

安い薬と高い薬だと2倍違います。

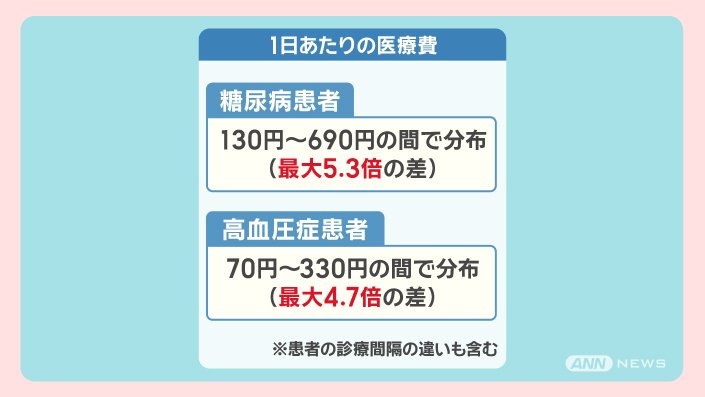

患者ごとの医療費の差です。

1日当たり、糖尿病患者では、130円〜690円で、最大5.3倍の差です。

高血圧症の患者では、70円〜330円で、最大4.7倍の差です。

患者によって、診療間隔の違いもあるので、それも考慮に入れて計算されています。

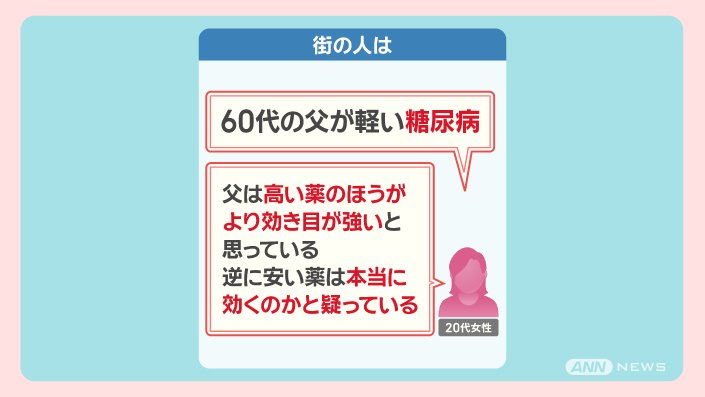

街の人の声です。

「60代の父が軽い糖尿病」

「父は、高い薬のほうがより効き目が強いと思っている。逆に安い薬は、本当に効くのかと疑っている」

実際、高い薬と安い薬の効果には、どれくらい差があるのでしょうか。

生活習慣病患者のうち、医療費が高い人と安い人で重篤な病気、例えば、糖尿病だと慢性腎臓病や腎不全など、高血圧症だと心筋梗塞や脳梗塞などの起こりやすさの違いを比較しました。

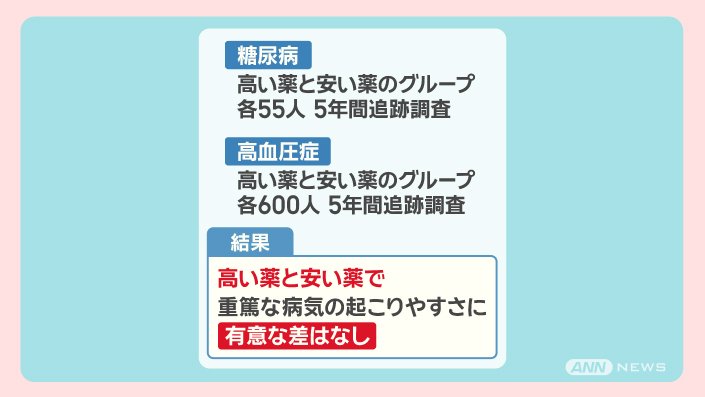

糖尿病では、高い薬と安い薬のグループ、各55人を5年間追跡調査、高血圧症では、高い薬と安い薬のグループ、各600人を5年間追跡調査したところ、結果は、高い薬と安い薬で重篤な病気の起こりやすさに有意な差はありませんでした。

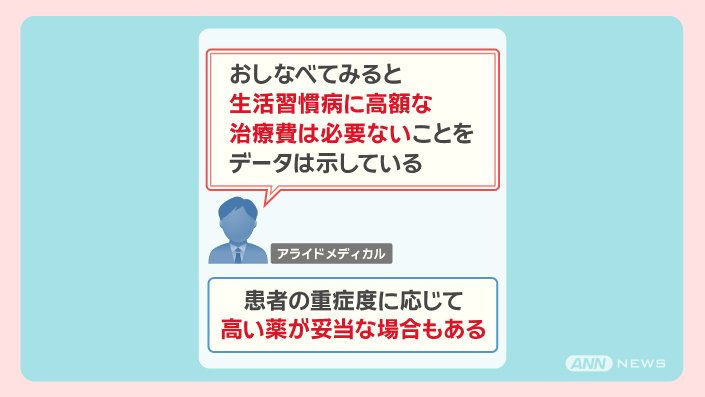

「おしなべてみると、生活習慣病に高額な治療費は必要ないことをデータは示している」と結論付けていますが、患者の重症度に応じて高い薬が妥当な場合もあるとしています。

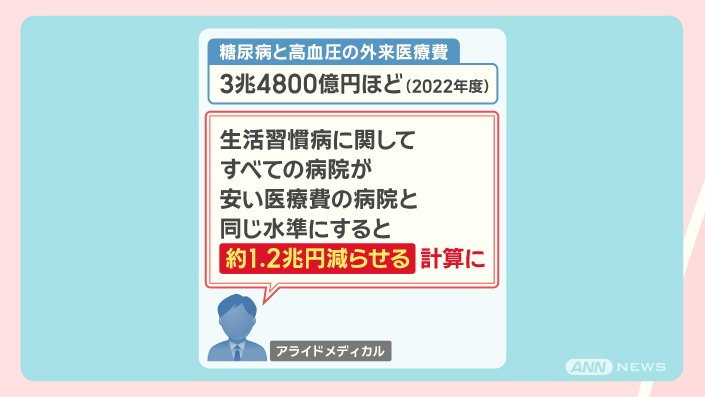

薬の選択で削減できる額です。

糖尿病と高血圧の外来医療費は、2022年度で3兆4800億円ほどです。

「生活習慣病に関して、すべての病院が安い医療費の病院と同じ水準にすると、約1.2兆円減らせる計算になる」としています。

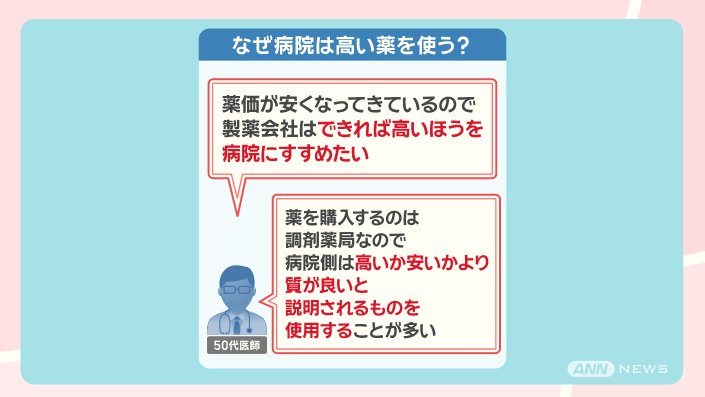

では、なぜ病院は高い薬を使うのでしょうか。

「薬価が安くなってきているので、製薬会社は、できれば高いほうを病院にすすめたい」

「薬を購入するのは、調剤薬局なので、病院側は高いか安いかより、質が良いと説明されるものを使用することが多い」と話しています。

■リフィル処方箋 活用で削減効果は470億円も利用率低迷 なぜ?

東京大学大学院の五十嵐特任准教授が提案する、医療費の削減案3つ目が、『処方箋』の活用です。

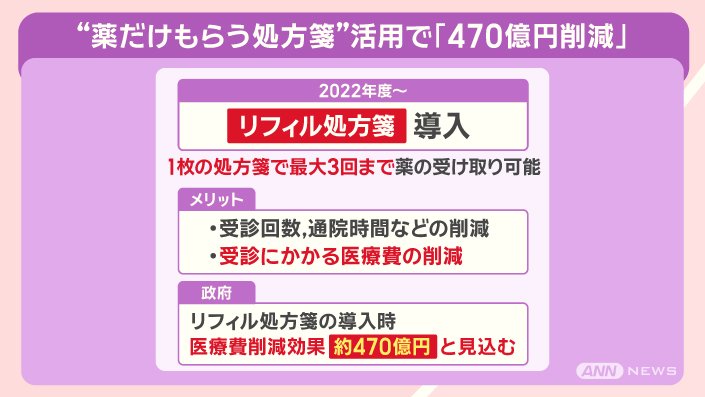

政府は、2022年度から、リフィル処方箋を導入しました。

これは、1枚の処方箋で、最大3回まで薬の受け取りが可能というものです。

メリットは、受診回数、通院時間などの削減、受診にかかる医療費の削減などで、政府は、リフィル処方箋の導入時に、医療費の削減効果を約470億円と見込んでいました。

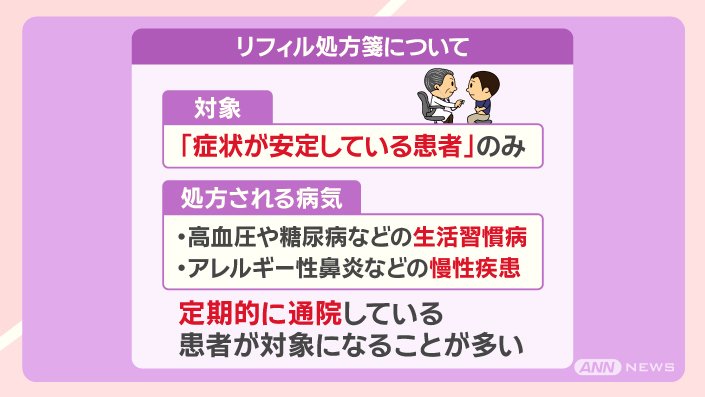

リフィル処方箋の対象は、症状が安定している患者のみで、処方される病気は、高血圧や糖尿病などの生活習慣病やアレルギー性鼻炎などの慢性疾患です。

定期的に通院している患者が対象になることが多い、ということです。

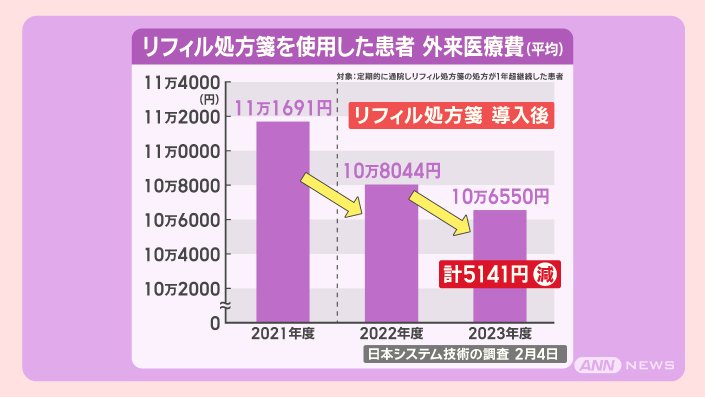

リフィル処方箋を使用した患者の外来医療費の推移です。

リフィル処方箋導入前の2021年度は、外来医療費は年間で平均で11万1691円。

導入された2022年度は10万8044円。

2023年度は10万6550円で、導入前と比べて、5141円減少しています。

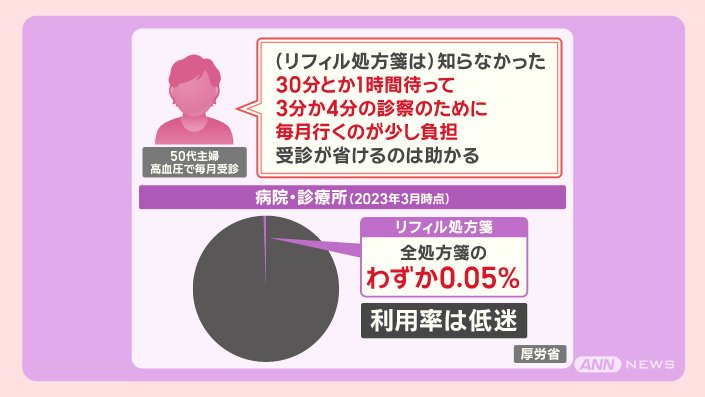

「(リフィル処方箋は)知らなかった。30分とか1時間待って、3分か4分の診察のために毎月行くのが少し負担。受診が省けるのは助かる」

リフィル処方箋の病院や診療所での利用率は、処方箋全体の、わずか0.05%です。

なぜ利用率が低いのでしょうか。

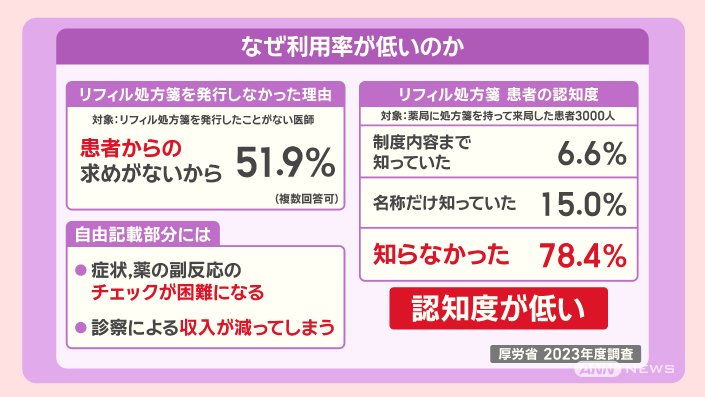

厚労省の調査によると、『リフィル処方箋を発行しなかった理由』について医師は、

「患者からの求めがないから」が51.9%で最も多くなりました。

自由記載の部分には、

●症状、薬の副反応のチェックが困難になるため、

●診察による収入が減ってしまうため、という記載もありました。

『リフィル処方箋についての患者の認知度』です。

●制度内容まで知っていた 6.6%、

●名称だけ知っていた 15.0%、

●知らなかった 78.4%、

と、認知度が低いです。

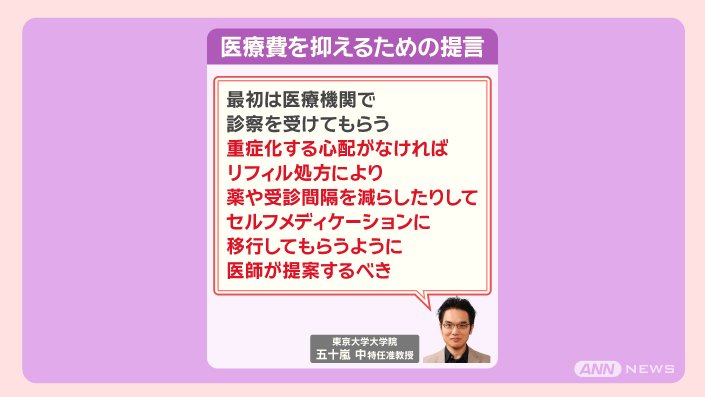

「最初は医療機関で診察を受けてもらう。重症化する心配がなければ、リフィル処方により薬や受診間隔を減らしたりして、セルフメディケーションに移行してもらうように、医師が提案するべき」

(「羽鳥慎一モーニングショー」2025年2月26日放送分より)