ウクライナ軍による反攻が続く中、戦局の新たな動きが報じられている。最新のニュースをロシア・ウクライナ情勢の専門家3人が分析した。

■ウクライナ軍、クリミア半島で水上ドローン攻撃ロシア“最新鋭艦”に大きなダメージ

ウクライナ軍がクリミア半島で攻撃を強めている。9月13日にはセバストポリのロシア軍造船所を攻撃、9月22日にはロシアの黒海艦隊の司令部を攻撃した。

さらにウクライナ国防省情報総局は11月10日、ロシアが占領しているクリミア半島西部チョルノモルスクで水上ドローンによる攻撃を行い、黒海艦隊の揚陸艦2隻を撃沈したと発表した。

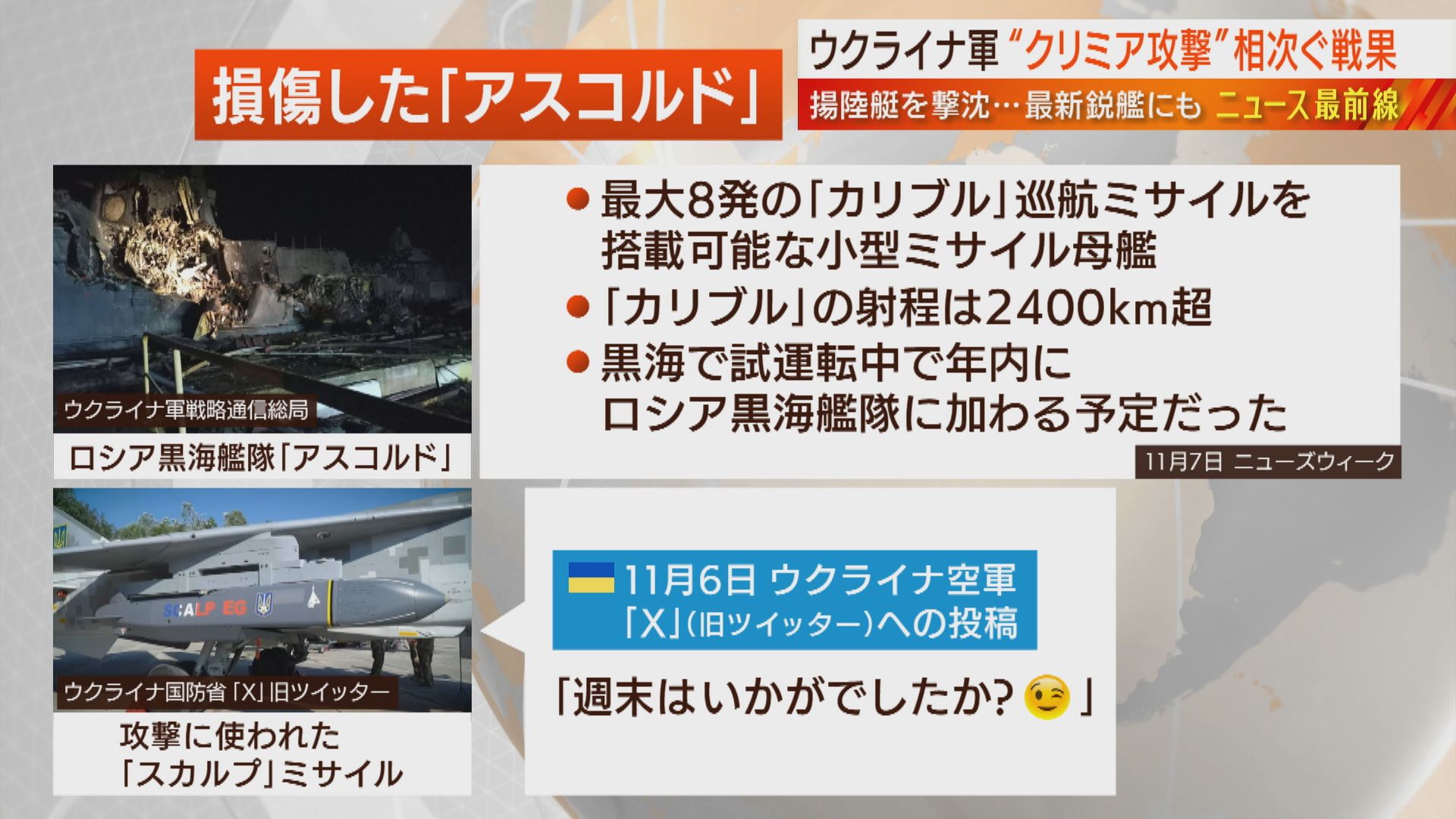

またアメリカの経済誌『フォーブス』は、11月4日にウクライナ軍はクリミア半島の東側のクリミア大橋につながるケルチの造船所を攻撃、Su-24爆撃機から、フランスが供与した巡航ミサイル「スカルプ」を少なくとも3発発射し、黒海艦隊の最新鋭艦「アスコルド」を損傷させたと報じている。「アスコルド」は黒海で試運転中で、年内に黒海艦隊に加わる予定だったとされている。同艦は2400キロ以上の射程を持つ「カリブル」巡航ミサイルを8発搭載可能。「カリブル」ミサイルはこれまでウクライナ領内のインフラ攻撃に使用されてきた。

安全保障政策や防衛戦略に精通する渡部悦和氏(元陸上自衛隊東部方面総監、著書『プーチンの超限戦』など)はこの攻撃を「非常に大きな成果だ」として次のように分析する。

現在ウクライナ軍は大規模な“ドローン艦隊”を作り、大量の水上ドローンを投入し黒海の制空権と制海権を押さえることをねらっている。ケルチの造船所施設を破壊したことで、黒海艦隊はクリミア半島での新たな造船や修理が困難になり退避を強いられる。

「セバストポリの指令本部も被害をうけておりロシアの防空体制が弱体化しているのは間違いない。ウクライナは南部全域の反攻作戦を成功させるために、クリミア半島への攻撃を強めている」

駒木明義氏(朝日新聞論説委員、元モスクワ支局長、著書『安部VS.プーチン』など)は今回の攻撃はウクライナ紛争全般においても以下の3つの意味があると指摘する。

1)黒海艦隊の行動を制約することでウクライナは黒海からの穀物輸出を安定化させることができる

2)ロシアの南部戦線への補給を困難にする

3)クリミア半島に圧力をかけロシア軍の本拠を後退させることで、将来停戦交渉などを行う際に大きな圧力をかけることができる。

「クリミア半島はそれだけ重要な地点であり政治的にも非常に大きな意味を持つと言える」と駒木氏は分析する。

■ウクライナ軍装甲車が初めてドニプロ川“渡河作戦”成功か?

クリミア半島への攻撃と並行してウクライナ軍は、ドニプロ川東岸への“渡河作戦”を進めている。

ロシアの著名軍事ブロガーは11月7日、ウクライナ軍が10月中旬以降、南部ヘルソン州ドニプロ川東岸へこれまでにない渡河作戦を展開しており、東岸のクリンキー付近に初めて装甲兵員輸送車「BTRー4」1〜2台を運ぶことに成功した、と報じた。ウクライナ軍はさらに橋頭堡を構築し、クリンキー近辺で2〜3kmロシア占領地に入り込んでおり、川沿いに20kmから30kmの奪回を狙っているという。

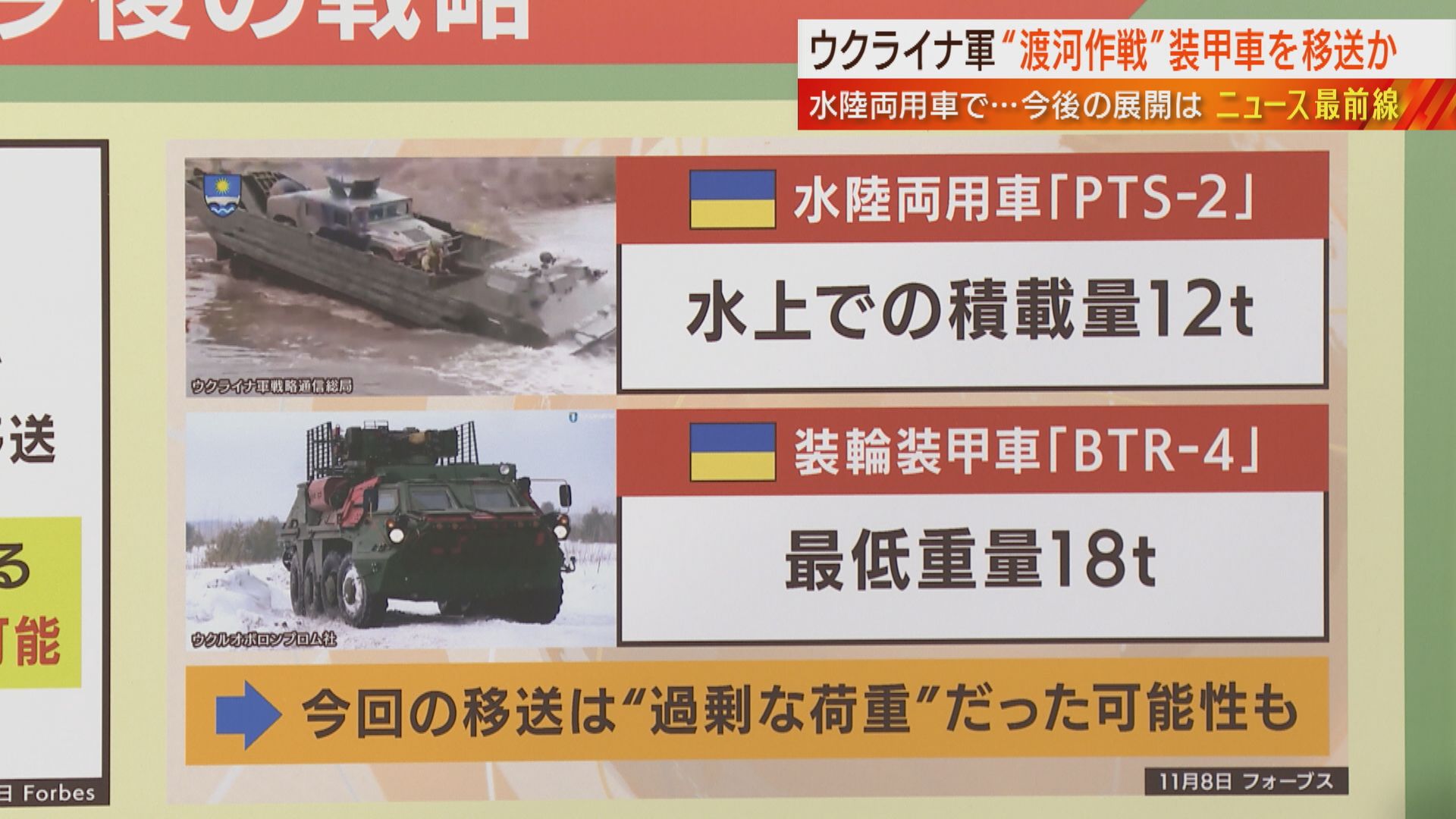

一方で渡河作戦に使用されたとみられる水陸両用車「PTS―2」は水上での搭載能力は12トンであり、移送したとされる「BTR―4」は最低重量が18トンのため、“過剰な荷重”だった可能性も指摘されている。

渡部氏はこの作戦もまた、大きな一歩と分析する。

「ウクライナ軍はこれまで約300人の歩兵を投入し渡河作戦を実施してきたが、装甲兵員輸送車「BTR-4」は水陸両用で機動力があり広範囲の移動も可能となる。今後、本格的に架橋しながら、歩兵を増員し装甲車両を投入し橋頭堡を築きながら東岸の奪還地域を拡大させようとしている。ロシア軍は歩兵主体のため、ウクライナ軍が装甲車両を数十台渡河させることができればかなり有利な状況になるだろう」

一方、駒木氏は「小さな一歩ではあるがまだ予断を許さない。ウクライナ軍は数km単位で東岸の内陸に進んでいるようだが、数十km先の内陸に拠点などをつくらないと戦況は大きく変わらない。根本的に困難な状況は変わらないのではないか?」とも指摘する。

■ウクライナ軍ザルジニー総司令官の主張する戦術意図は?

渡部氏によると、渡河作戦にはウクライナのザルジニー総司令官の主張してきた戦術意図が表れているという。ザルジニー総司令官は、11月1日付けのイギリス『エコノミスト』誌の取材の中で「ロシア軍の航空優勢こそがウクライナの前進を困難にしている」として、戦線膠着(こうちゃく)状態を打破するためには

1)航空優勢を獲得するための技術

2)深い地雷原を突破するための技術

3)有効な対砲兵戦の技術

4)電子戦能力

5)予備兵力の増強と訓練、の5つが必要だと語った。

「今回の渡河作戦では1)航空優勢の獲得、3)対砲兵戦、4)電子戦の3つがまさに実施されているといえる。渡河作戦では、ロシア軍の航空攻撃、榴弾砲射撃、ドローン攻撃が最大の脅威となる。ウクライナ軍は、大量のドローンを投入し“ドローン優勢”ともいうべき状況をつくり、ロシア軍の兵站や電子システムの破壊を行う電子戦を実施しドローンの展開を阻み、地域の戦況を根本的に変える作戦を行っているのではないか」

と渡部氏は分析する。

■アメリカの新たなウクライナ支援の行方と3月のロシア大統領選

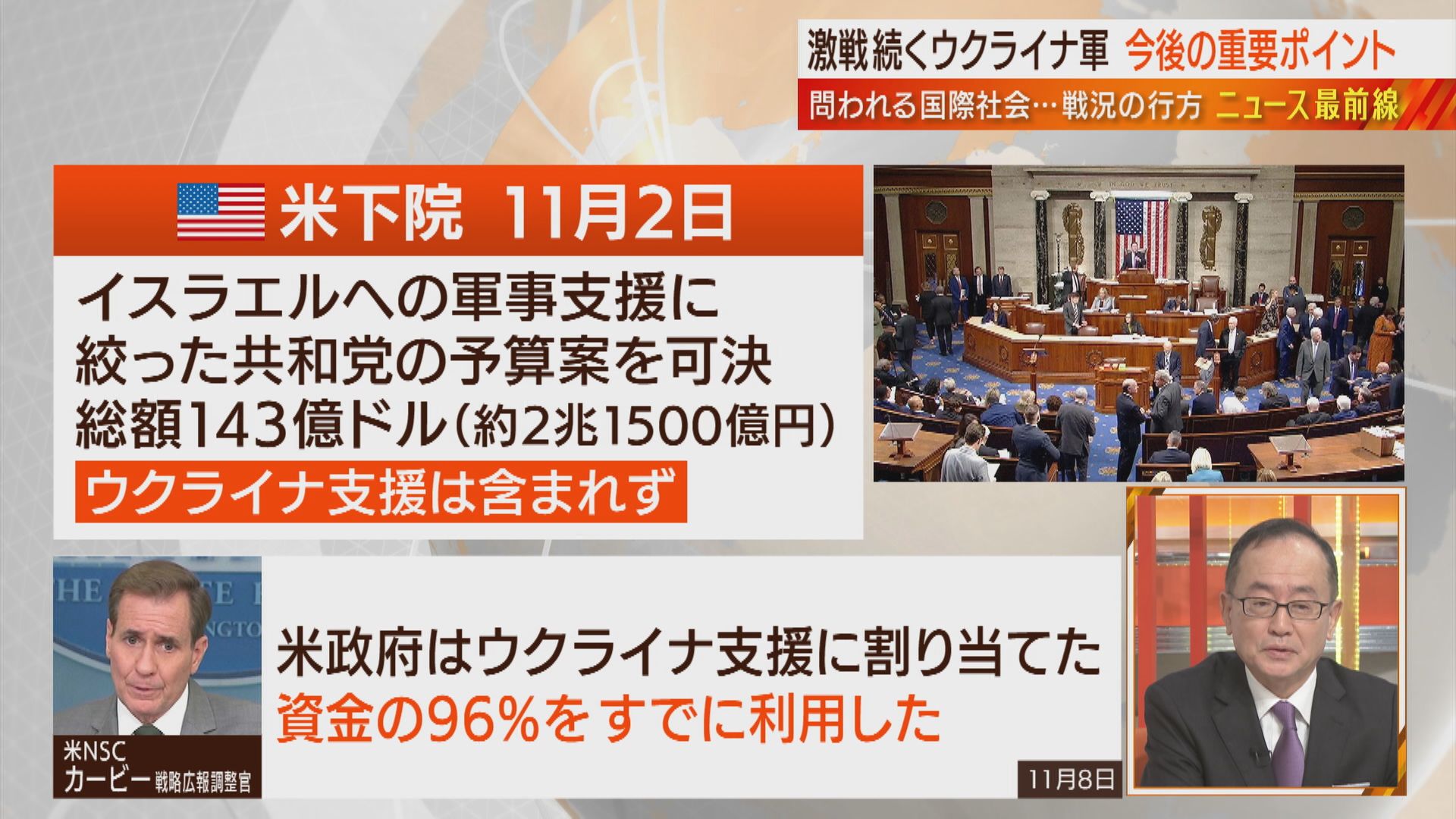

イスラエルとハマスとの戦闘が激化する中、アメリカの新たな支援が潤滑に行われるかも大きな不安要素だ。

杉田弘毅氏(共同通信社特別編集委員、明治大学特任教授、著書『国際報道を問い直す ―ウクライナ戦争とメディアの使命』など)は、アメリカのウクライナ支援がどのくらい続くかが困難な時期を迎えていると指摘する。

「アメリカ全体の国家予算の期限切れが近づいており、11月17日までにつなぎ予算を議会で通過させる必要がある。さらにイスラエルへの軍事支援の予算も通す必要があり、ウクライナへの支援予算はその次の3番目の政治課題となる。いずれもまだ合意がたっておらず、ウクライナ支援予算をいつ成立させることができるのか大きな懸念を持っている」

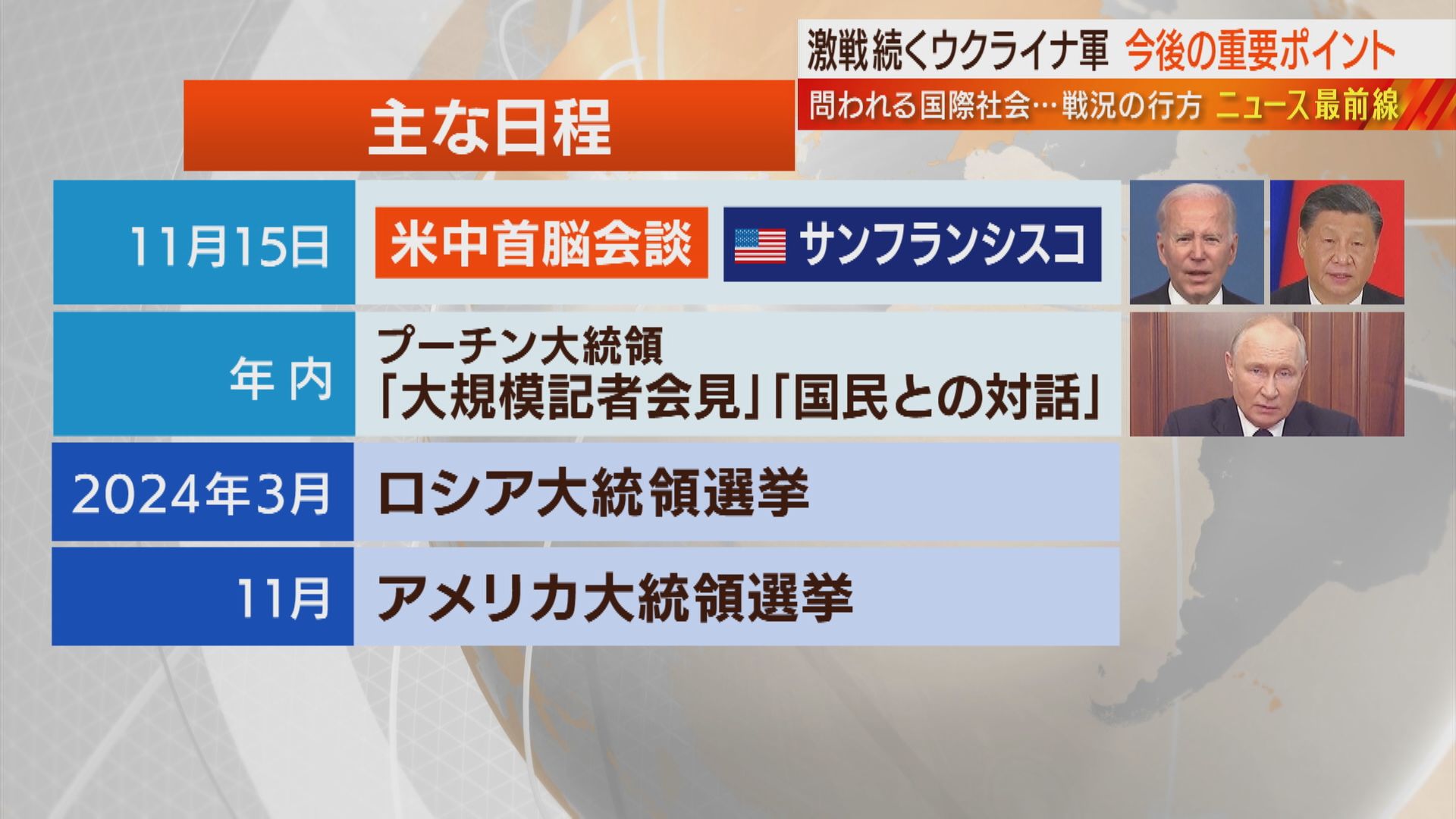

駒木氏は2024年3月にロシア大統領選を控えていることも今後の戦況を考える要素だと語る。

「12月14日にプーチン大統領は大規模記者会見などを行うとみられている。おそらくそこで来年の大統領選に関して何らかの表明があるだろう。ロシア国内はすでに選挙モードになっており、そのためにウクライナ情勢の成果報告を必要としているのではないか、そこに注目している」。

渡部悦和氏(元陸上自衛隊東部方面総監) 安全保障政策や防衛戦略などの情勢に精通、著書『プーチンの超限戦』

駒木明義氏(朝日新聞論説委員、元モスクワ支局長)モスクワ特派員などを歴任、著書『安部VS.プーチン』

杉田弘毅氏(共同通信社特別編集委員、明治大学特任教授)『国際報道を問い直す ―ウクライナ戦争とメディアの使命』)

BS朝日 日曜スクープ 2023年11月12日放送分より