2025年の世界にも、大きな影響を与えると予想される中国経済の行方。不動産バブルの崩壊や消費の低迷などで減速する中、習近平国家主席は、毎年恒例の新年演説を「万里の長城」の絵画の前から行った。専門家は、米国で1月20日、トランプ政権が誕生するのを見据えての対応と指摘する。混迷の世界はどこへ向かうのか。減速を隠せない中国経済の行方と合わせて読み解く。

1)習近平氏の新年演説に見られた“異変”

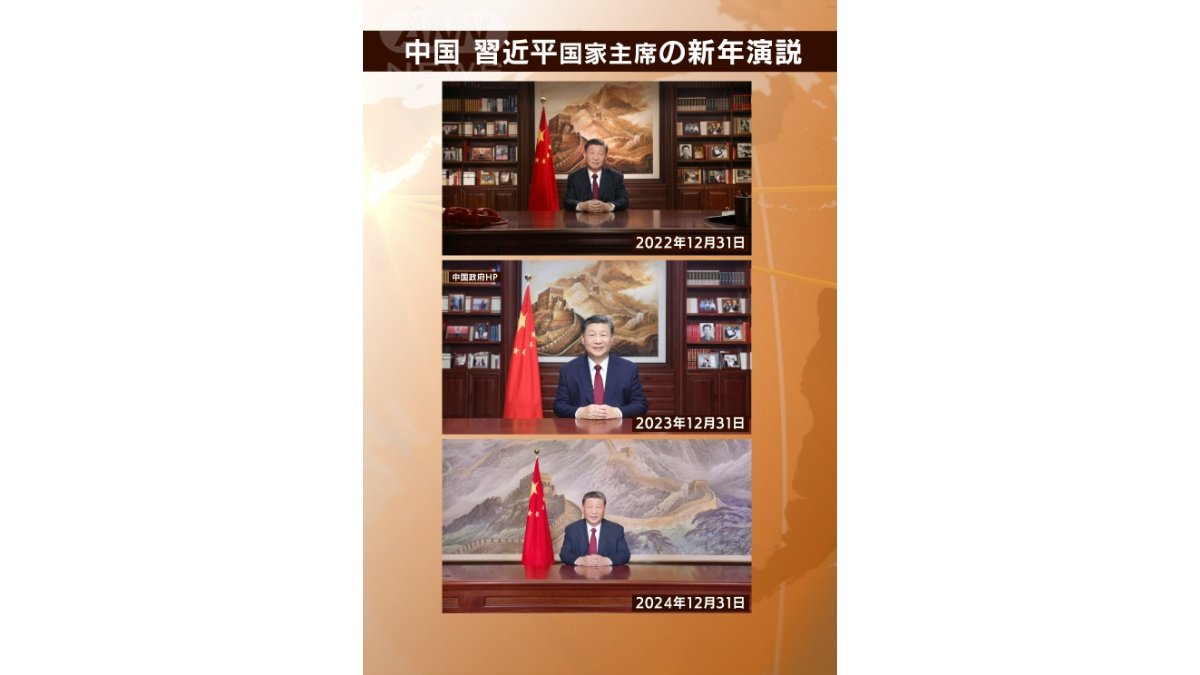

中国・習近平国家主席は、去年12月31日、2025年に向けて、毎年恒例の新年演説を行った。例年は習近平国家主席の背後の書棚に家族などの写真が飾られていた。ところが、昨年末の演説では、背後に書棚や写真はなく、「万里の長城」の大きな絵画のみだった。

習近平政権の発足以降、毎年この演説をチェックしてきた峯村健司氏(キヤノングローバル戦略研究所主任研究員)は、以下のように指摘する。

ところが今回は、背後には「万里の長城」の絵画だけ。いつもの執務室ではない。実は、過去にも一度だけ、同じシチュエーションでやったことがある。それが2017年、ちょうどトランプ氏が初当選して、1期目で登場してきたときだ。実は習近平氏はたびたび、力の象徴として「万里の長城」に言及してきた。かつてアメリカの制裁を念頭に「我々を抑圧する奴は、鋼の『万里の長城』に頭をぶつけて血を流せ」と警告したことがある。今回の演説では、その「万里の長城」をあえて強調して、トランプ政権と対抗していくというメッセージを出したのではないか。トランプ政権に対するファイティングポーズと見ていいと思う。

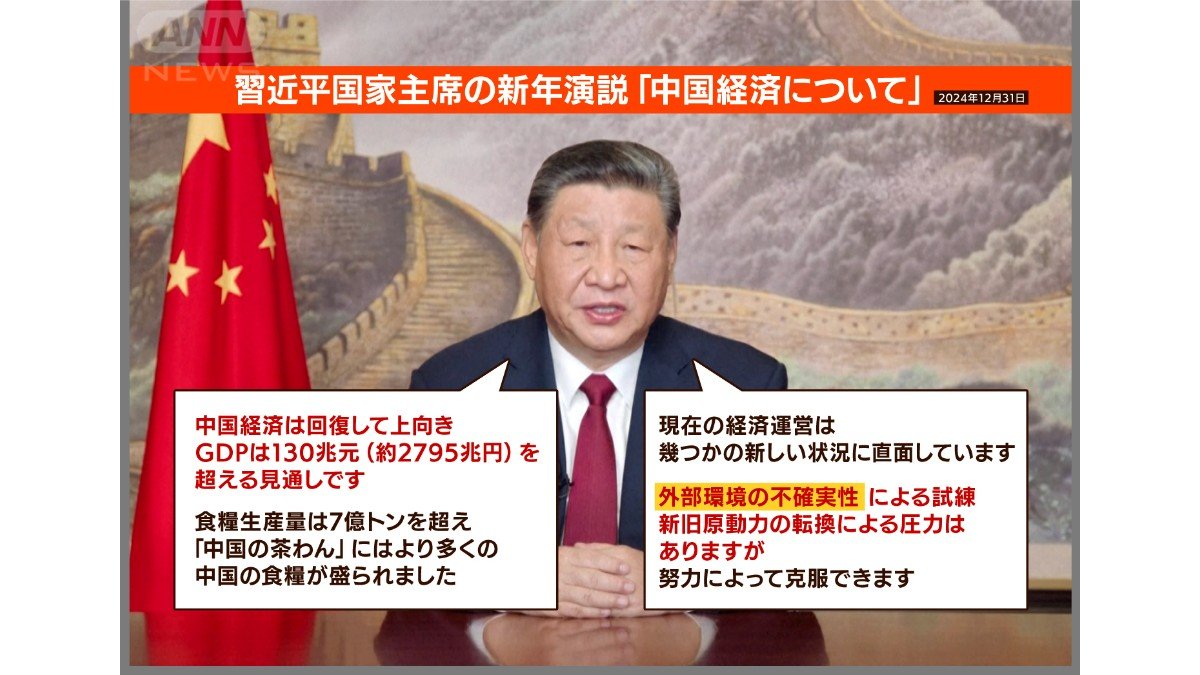

習近平国家主席は、この演説の冒頭で「中国経済は回復して上向き、GDPは130兆元(およそ2795兆円)を超える見通しです。食糧生産量は7億トンを超え『中国の茶碗』にはより多くの中国の食糧が盛られました」と述べ、経済は好調とアピール。しかし、演説の後半部分では、「現在の経済運営は幾つかの新しい状況に直面しています。外部環境の不確実性による試練、新旧原動力の転換による圧力はありますが、努力によって克服できます」とし、厳しい局面にあることも滲ませた。

この演説について、柯隆(かりゅう)氏(東京財団政策研究所主席研究員)は、以下のように分析をした。

2点目は、この演説では中国のGDPが人民元建てで表示されているが、2022年のドル建て換算でアメリカとのギャップが7兆ドルだった。2023年は10兆ドル。2024年の最終的な統計はまだ出ていないが、10兆ドル以上の開きが出てきていて、アメリカに追いつくどころか差が広がっている。

次に3点目。「中国のお茶碗の中により多くの中国の食糧が盛られました」とされているが、正確に言うとこれは、中国産の食糧のこと。食糧の安全保障を気にしている。輸入に頼るのではなく、中国産の食糧がより沢山入っているから安心してくださいと。中国の場合、このような指導者の演説は、前半は明るいニュース、後半は色々な課題について話すことが多いが、後半部分は極力柔らかい表現にしているものの、今年は課題が山積している印象だ。

2)トランプ氏の対中政策 警戒を強める中国当局

米中両国の政権関係者を取材する峯村健司氏(キヤノングローバル戦略研究所主任研究員)は、米中関係が今後厳しさを増すと指摘した。

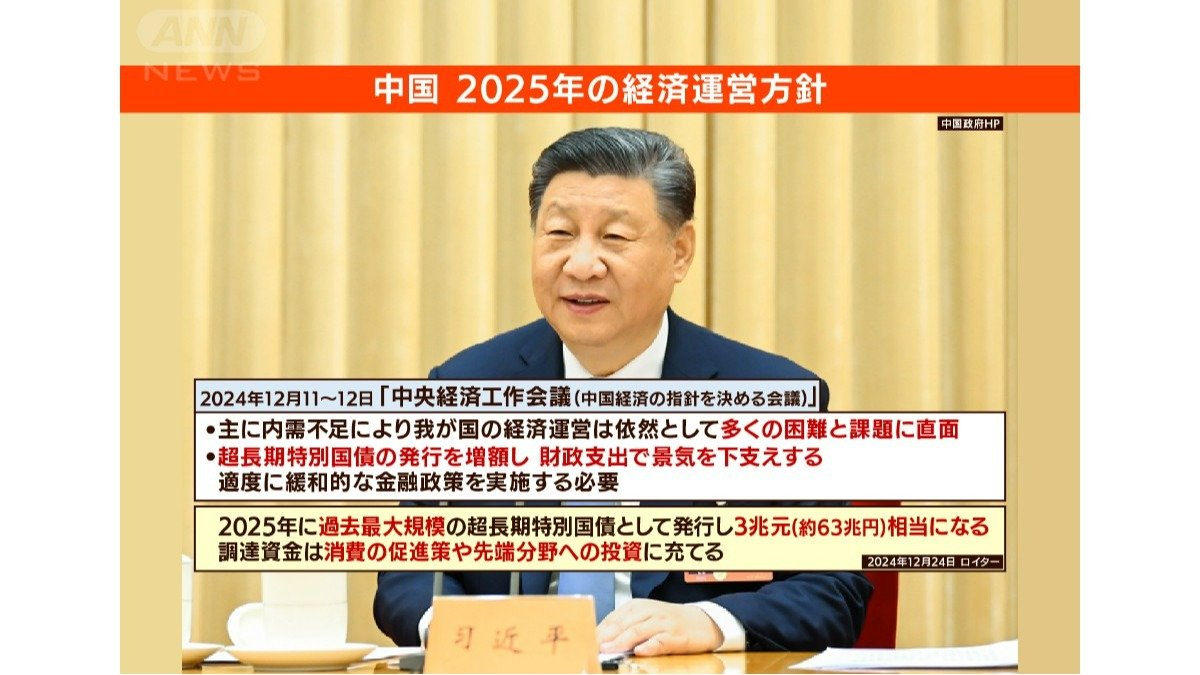

中国経済の今後を分析する上で重要なのが、去年12月11日、12日に開かれた「中央経済工作会議」だ。中国経済の指針を決めるこの会議では、現状について「主に内需不足により、我が国の経済運営は依然として多くの困難と課題に直面、その対策として超長期特別国債の発行を増額し、財政支出で景気を下支えする適度に緩和的な金融政策を実施する必要」と結論付けている。この特別国債は、2025年に過去最大規模の超長期特別国債として発行され3兆元(日本円でおよそ63兆円)相当になるという。そして、その調達資金は消費の促進策や先端分野への投資に充てるとされている。

柯隆氏(東京財団政策研究所主席研究員)は、超長期特別国債による調達資金の使途に懸念を示す。

3)中国経済“回復軌道”に戻すには…

柯隆氏(東京財団政策研究所主席研究員)は、久しぶりに公の場に姿を現した大物経営者の演説に言及しつつ、中国経済を回復軌道に戻すために必要な施策を指摘した。

末延吉正氏(ジャーナリスト/元テレビ朝日政治部長)は、習政権は本来手打たなければいけないところではなく違う経済方策をやっている、と指摘した。

【続きはこちら】米トランプ氏の対“中国”人事 国防次官に抜擢“異例”の戦略家とは 中国展望2025

<出演者プロフィール>

柯 隆(かりゅう)(東京財団政策研究所主席研究員。専門は中国のマクロ経済。近著に「中国不動産バブル」(文春新書)など関連は多数)

峯村健司(キヤノングローバル戦略研究所主任研究員。近著に『あぶない中国共産党』(小学館新書)『台湾有事と日本の危機』(PHP新書)。『中国「軍事強国」への夢』(劉明福著 文春新書)も監訳。中国の安全保障政策に関する報道でボーン上田記念国際記者賞受賞)

末延吉正(元テレビ朝日政治部長。ジャーナリスト。永田町や霞が関に独自の情報網を持つ。湾岸戦争などで各国を取材し、国際問題にも精通)

(「BS朝日 日曜スクープ」2025年1月5日放送分より)