能登半島地震の被災地で、多くの人が身を寄せている避難所。支援の遅れとともに、人々が過ごす環境についても問題が指摘されている。

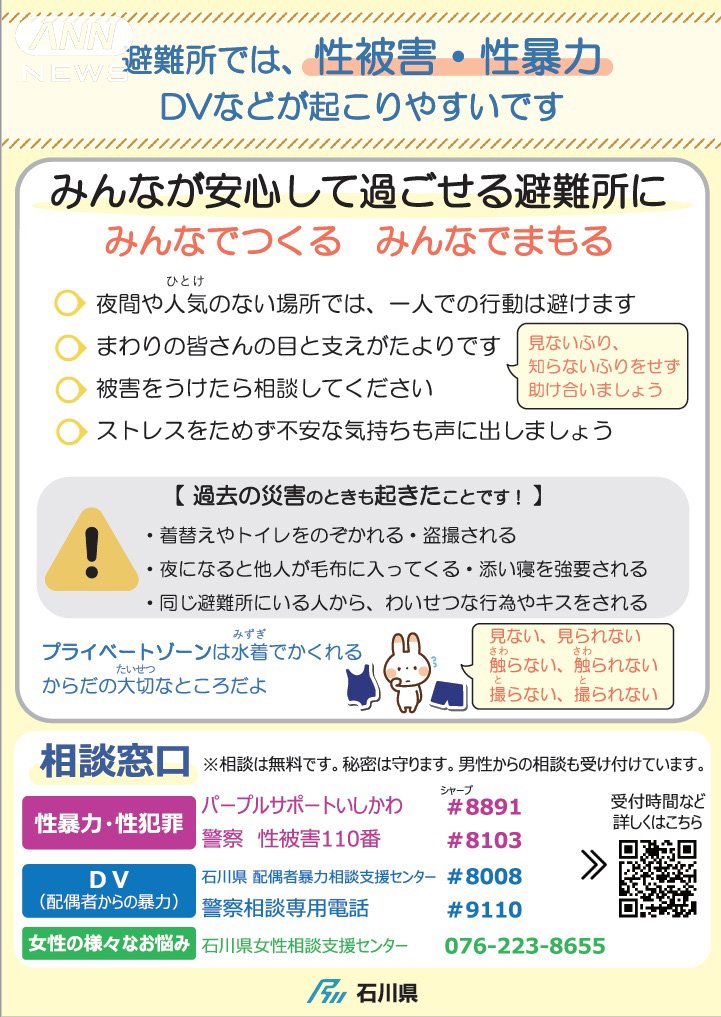

東日本大震災の被災地などでは、避難所で女性や子どもへの性暴力行為が発生した。今回の被災地でも、車中泊をしていた女性が体を触られる事件があった。今後避難が長期化すれば、避難所でも被害が起きる可能性がある。性暴力をなくし、安心して過ごせる環境をつくるために必要なことは何か。

現地で支援を続けるボランティアや、過去の被災地で調査を行った専門家に話を聞いた。

(テレビ朝日報道局 笠井理沙)

■トイレのドアも壊れ…「被災地でまた同じことが」

被災地NGO恊働センターの増島智子さんは、地震発生から5日後の1月6日、石川県七尾市に入った。最初に訪れた避難所には、300人ほどの人たちが身を寄せていて、床に薄いマットを敷いたスペースで寝起きしていた。スペースを区切るパーテーションや、更衣室もなかった。

29年前の阪神淡路大震災からボランティア活動を続け、東日本大震災でも多くの地域を訪れた増島さんは、避難所の環境が改善されていない状況を目の当たりにした。

女性用のトイレのドアが壊れている場所もあり、女性に配慮されている環境とは言えない状況だった。増島さんは、必要な物資を届けるとともに、避難所のリーダーや自治体の職員と話をしながら、避難所がより過ごしやすい場所になるよう環境を改善した。

避難所の環境を整える時、とりわけ女性が安心して過ごせるよう配慮するのには理由がある。阪神淡路大震災や東日本大震災など過去の被災地では、女性に対する性暴力の報告があったからだ。

■「体を触られた」「じっと見られる」 過去にも避難所で被害

「避難所で、夜になると男の人が毛布の中に入ってくる」

「授乳しているのを男性にじっと見られる」

これは東日本大震災で報告された性暴力の被害だ。

研究者などでつくる「東日本大震災女性支援ネットワーク」が2011年10月から約1年間、福島・宮城・岩手などで行った調査では、女性や子どもへの暴力のうち、DV以外の暴力を受けた場所として最も多かったのが、避難所だった。

「避難所で知らない男の人に体を触られた」「着替えをのぞかれた」という被害もあった。

また「避難所で男の人がトイレまでついてくる」「男の子が男性に下着を脱がされた」という子どもへの被害もあった。

今回の地震では、輪島市で車中泊をしていた10代の女性が体を触られる事件があり、男が逮捕された。

調査チームの一員だった静岡大学の池田恵子教授は、こうした性暴力は安全でない環境が原因で起きる場合が多いと指摘する。

一方、過去の震災では、避難所のリーダー的立場にある男性が避難してきた女性に、支援した見返りとして性交を要求した事例など、「対価型」の暴力の報告もあったという。

池田教授は、避難所の環境を整えることで「環境不備型」の暴力を防ぐとともに、男性と女性が一緒に避難所のリーダー的な立場に就くことで「対価型」の暴力を起こさせないような工夫ができるとしている。

次のページは

■機能していないガイドライン 声を上げにくい状況も■機能していないガイドライン 声を上げにくい状況も

実は国もこうした問題点は認識していて、2020年に内閣府が「防災・復興ガイドライン」を作成している。

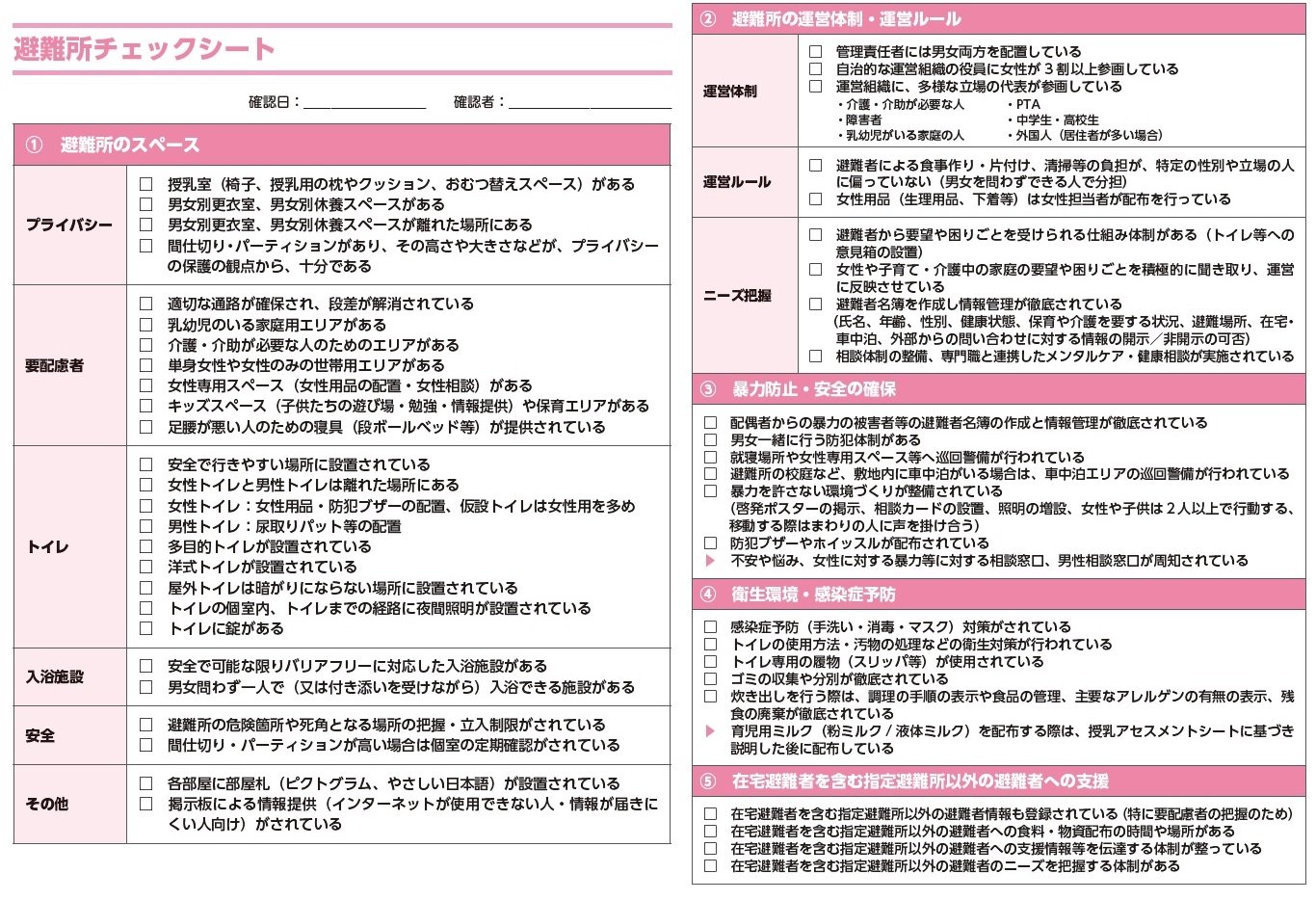

このガイドラインでは、災害から受ける影響やニーズについて、男女の違いに配慮すること、男女が共に支援の担い手になることなどが基本方針とされた。男女別のトイレや更衣室を設置すること、巡回警備、男女が共に担う防犯体制、相談機関の情報周知など、具体的なチェックシートもつくられた。

だが…

七尾市などで活動する増島さんは、国のガイドラインは被災地に浸透していないと感じたという。ガイドラインでは、食事作りなどの負担が特定の性別や立場の人に偏っていないこと、がチェック項目になっているのだが…

女性はなかなか声を出しにくいと感じます。困ったことありませんか?と聞いてもほとんど答えは返ってきませんが、日常会話をする中で出てくるということがあります。カフェスペースをつくったり、そういう機会をつくりながら、ニーズを聞いたりするようにしています」

増島さんは、女性の声をすくい上げるために、避難所の運営に女性が携わることの重要さを改めて感じたという。

次のページは

■「避難所で安全に暮らしたい」はわがままではない■「避難所で安全に暮らしたい」はわがままではない

静岡大学の池田教授も、男性と女性が一緒に避難所の環境を整えていくことで、誰もが安心できる環境をつくることができるとしている。

男性も女性も、性暴力をなくすための大切な仲間なので、何か変だなと思ったら毅然として対応する。被害を受けたということを言い出しやすいような雰囲気づくりも大事だと思います」