春の運動会シーズンです。かけっこでスタートする時に、なぜ「位置について用意」と言うのでしょうか?

この言葉は、今やスタート合図の代名詞になっています。でも一体なぜ、何かが始まる時に私たちは「位置について用意」と言うのでしょうか?

あなたは説明できますか?

■「位置について用意」定着前は「がってんしょん」の掛け声も…

どのように「位置について用意」の掛け声が誕生し、スタートの合図の代名詞になったのでしょうか。

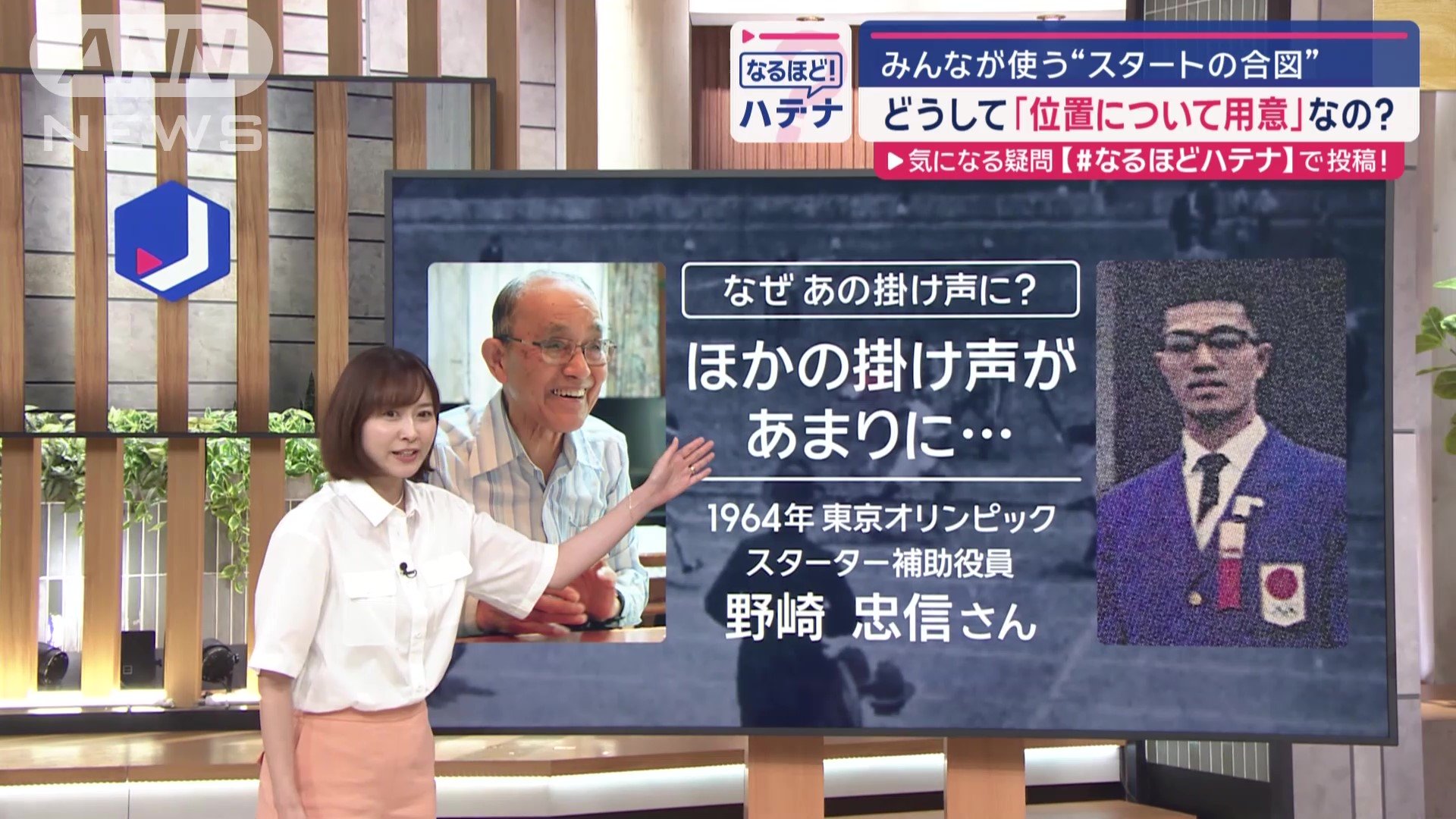

それは「他の掛け声が、あまりにもイケてなかったから」だといいます。

1964年の東京オリンピックでスターター補助役員を務め、「位置について用意」を言わせたら“日本一”ともいわれる野崎忠信さんに聞きました。

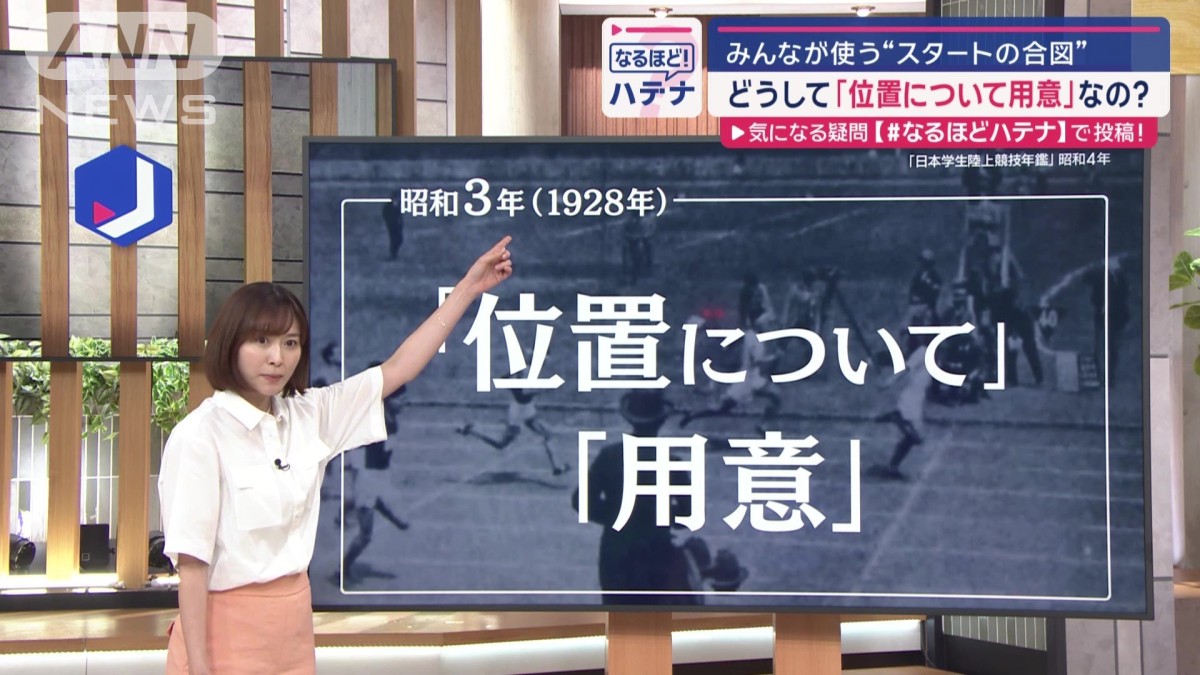

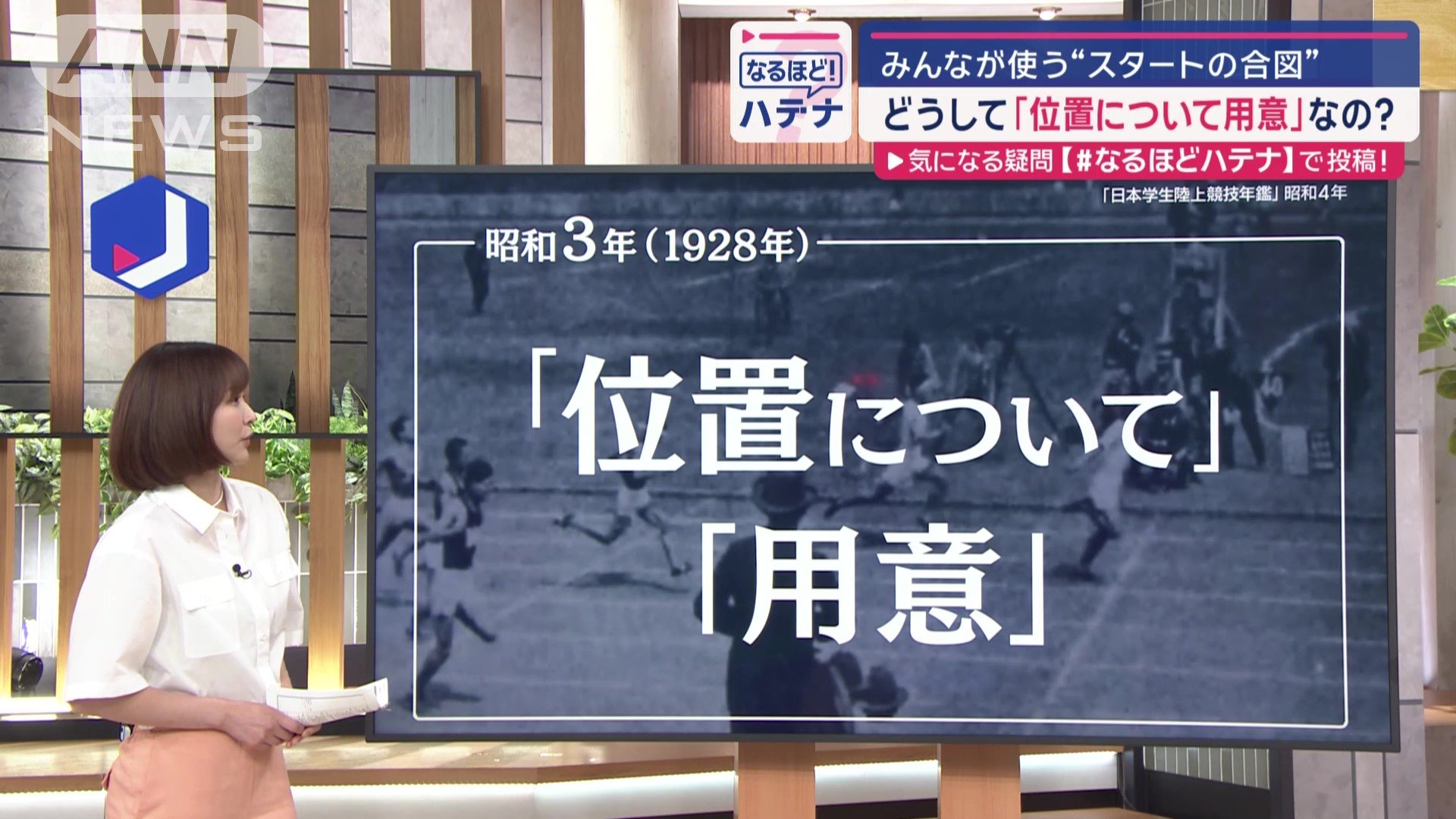

野崎さんによりますと「位置について」「用意」という言葉が生まれたのは、今からおよそ100年前の1928年のことです。

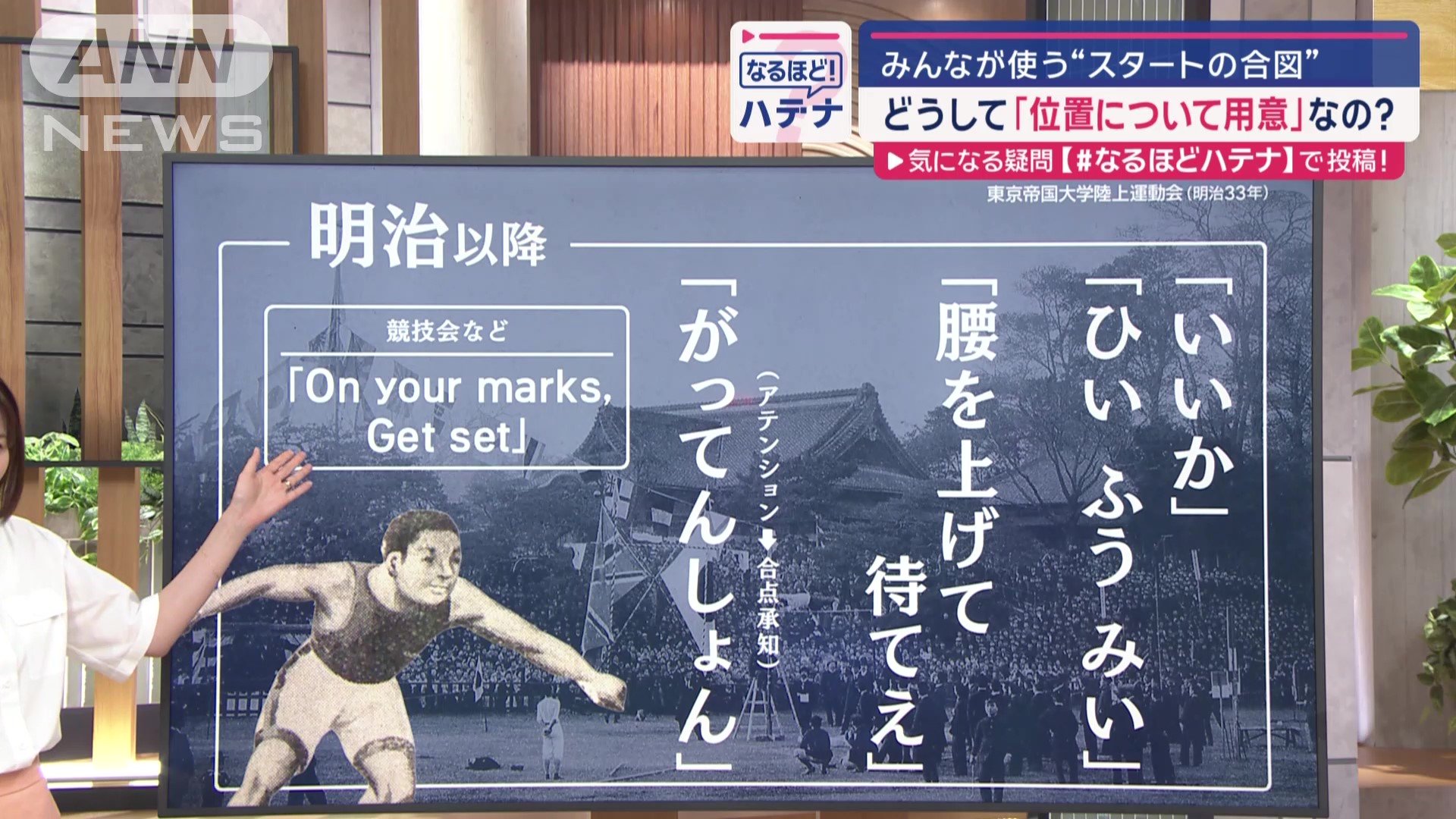

「位置について」「用意」の誕生前、日本でスポーツの大会が行われるようになった明治以降は、全国各地でバラバラの合図が使われていたそうです。

ある所では「いいか」「ひい、ふう、みい」や「腰を上げて、待てえ」という合図が使われていたといいます。

また、ある所では「アテンション」と「合点承知」が組み合わさり、「がってんしょん」という掛け声もあったそうです。

そのため、大きな大会は英語「On your marks、Get set」が採用されていました。

次のページは

■「位置について用意」は公募で誕生■「位置について用意」は公募で誕生

このままいけば、英語の合図が定着しそうななか、大正から昭和にかけて悩ましいことが起きました。国際大会で「開催国の言語でスタートの合図をしてもよい」ということが、日本に伝わってきたのです。

そうなると、“日本オリジナルのスタート合図”を作りたくなりますよね?

しかし、先ほどのように日本語の合図は多種多様で、しかもイケてなかったのです。

そこで、当時の日本陸上競技連盟は「スタートの合図、何かいい案はないですか?」と、国民に呼び掛けることにしました。

つまり、あの掛け声は公募で決まったのです。

1928年3月の新聞には「『位置について』『用意』 『オン・ユア・マーク』にかはる(かわる)」との見出しがあります。当時の新聞を見ると、東京に住む山田さんの案だったことが分かります。

その山田さんのアイデアが「陸上競技規則」にも明文化され、様々な大会で使用されるようになり、瞬く間に日本全国に広がったということです。

次のページは

■“スタートの神様”に聞く「位置について用意」のコツ■“スタートの神様”に聞く「位置について用意」のコツ

そして、スタートの神様ともいわれる野崎さんに「位置について」「用意」のコツを聞きました。

大事なのは「強弱」だといいます。

「位置について」の部分は大きな声で、「用意」の部分は弱く発声します。

「用意」の部分も強く発声すると、そのタイミングで動いてしまう人もいて、スタートがバラバラになってしまいます。野崎さんは「強弱をつけることで、気持ちよく『ドン(銃声)』でスタートできる」と教えてくれました。

(スーパーJチャンネル「なるほど!ハテナ」2024年5月21日放送)