4

台湾で20日、新たな頼清徳政権がスタート。

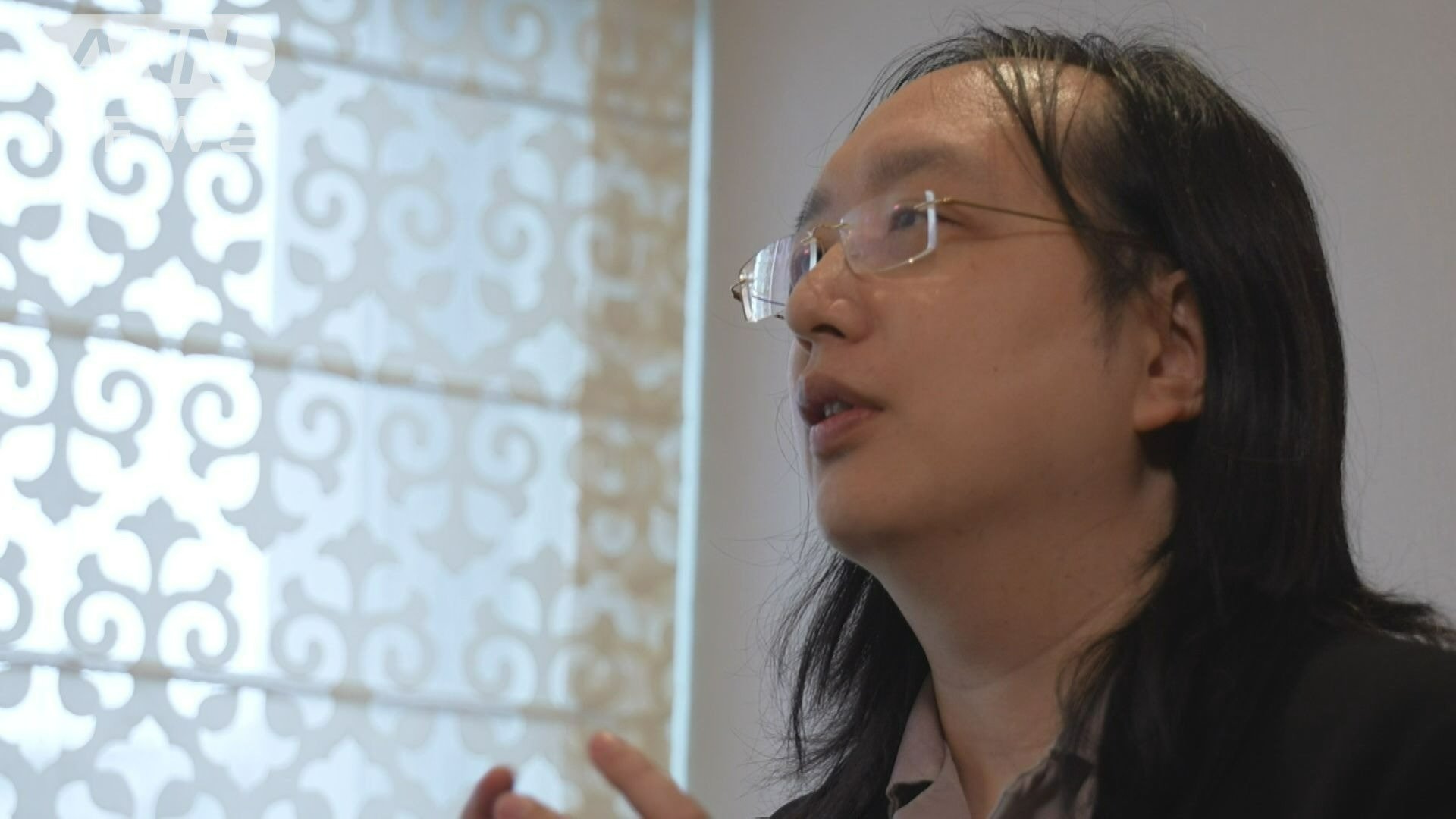

前の蔡英文政権で、2016年に台湾史上最年少の35歳の若さで、初の「デジタル担当相」に就任したオードリー・タン氏(43)は退任することになりました。

デジタル技術を駆使して、新型コロナ、そして4月に発生した花蓮地震への迅速な対応や、フェイクニュースへの対策で世界的に注目を浴びました。そのタン氏が、ANNの単独インタビューに応じました。

タン氏の行動の根底にあるのは自らの経験を踏まえた「誰ひとり取り残さない」という信念だということが見えてきます。

現在、キーワードとして提唱している「Plurality(多元性)」という考え方に迫りました。

聞き手:ANN上海支局 高橋大作支局長

■地震対応のスピードの背景「経験から学んだ教訓」

―台湾の地震対応は日本でも大変注目された。情報共有や避難所の設置など、発災後の対応の早かったのは、どんなところが優れていたからなのか。

まず始めに、日本のみなさまに対し、お見舞いの言葉や義援金など、たくさんのご支援をいただいたことに感謝申し上げます。

確かに、以前より対応のスピードや地震の被害を減らすための強度、回復力(resilience)が大幅に向上していました。それは、SARS(重症急性呼吸器症候群)の経験で得た教訓を、その後の新型コロナの際に活かすことができたのと同じです。台湾は、いつでも、どこでも、地震が起きる可能性があります。しかし、備えさえあれば、パニックにはなりません。また、私たちは、海外から、地震の早期警戒はどうするか、発生後、どうやって迅速に通信や電力を回復させるかなどを学びました。

今回初めて、低軌道衛星「OneWeb」、中軌道衛星「SES」を災害救援活動に投入しました。ウクライナ情勢でもこうした状況を見ましたが、人がどうしても入れない場所には、ヘリコプターを使って衛星の受信機をそこに設置すると、いち早く人々の心を落ち着かせる効果があったのです。メッセージを伝えることができるからです。

「平時にこそ危機に備える」 こうした地震や、ひいては情報セキュリティーや民主主義に対する脅威には、たとえ意見が違っても、また文化が違っても、その違いを乗り超えて、地震対策や民主主義を守るために協力することはできます。 私たちは先入観を捨て、異なる文化やイデオロギーを超えて、協力することができるのです。

こうした概念を私は「Plurality(多元性)」と呼んでいます。

こうした概念を私は「Plurality(多元性)」と呼んでいます。

次のページは

■デマ、フェイクニュースへの対応策は■デマ、フェイクニュースへの対応策は

―ネットが発展して誰でも自由に意見が発信できる環境が出来た一方で、「世界の分断が進んでいる」とも言われている。世界の民主主義の課題とタンさんが考える解決策は?

「Plurality(多元性)」とは、「意見の衝突」を、この社会で共に創造し進歩するためのエネルギーにするということです。意見が食い違ったときに、お互いに攻撃し合うのではなく、論争に合意を形成できるような技術を持っているかどうかが重要です。

例えば台湾では選挙の開票作業の時、各投票所で1枚の投票用紙を3つの別の角度で取り出します。なぜでしょう? 3つの政党の支持者が携帯やビデオですべてを記録しているからです。これが違いを乗り越えた多様性です。すべての票を記録することが重要だということにはみんなが同意できます。

開票には4時間かかることもありますが、こうした方法をとることで、後に争いが起きた場合にも、開票に立ち会った3つの政党が記録を確認することができます。「偽りの集計ではない」と言えるのです。

今年1月の総選挙では、ネット上に「情報操作があった」、「偽りの集計だ」という話が出ましたが、3つの政党はすぐに否定して、デマ攻撃は成功しませんでした。デマ攻撃が私たちの民主制度への信頼を脅かすことはできませんでした。みんなが参加し、違いを乗り越えて協力してこそ、ネット時代のこうしたデマなどの問題を解決できるのです。

―フェイクニュースに対しては、どんな対策があるのでしょうか

ひとつはpre-bunking(プレバンキング 偽情報を認識させておくこと)と呼ばれるものです。デマが流れてから、それを打ち消すのではなく、事前に知らせておくということです。

例えば、私は2年以上前に役者がディープフェイク技術で私になりすますという動画を作りました。生成AIによって、どんな人でも誰にでもすぐになれるということを知らせたのです。オードリー・タンの風貌や声に似ているからといって、すぐに拡散してはダメですと。2年以上前のAIはそれほど優れてはいませんでしたが、その時点で、こうした広告を放送したのです。

「平時にこそ危機に備える」こうすれば精巧なAIにより偽情報が氾濫した時でも、混乱することはありません。

もうひとつはCofacts(共同ファクトチェック)です。

誰もがネット上の「うわさ」にアクセスできるようにし、AIを使って初期の真贋判定を行います。また、誰もがファクトチェックをするジャーナリストのように自分が持つ証拠や、自分の見解を提示することで、みんなが状況をより深く理解することが出来ます。

誰もがネット上の「うわさ」にアクセスできるようにし、AIを使って初期の真贋判定を行います。また、誰もがファクトチェックをするジャーナリストのように自分が持つ証拠や、自分の見解を提示することで、みんなが状況をより深く理解することが出来ます。

次のページは

■「日台は距離だけでなく価値観も近い」■「日台は距離だけでなく価値観も近い」

−オードリーさんが考える、“日本のいいところ”は?

たくさんあります。私たちが災害対応の方法を作り始めた時、多くのことを日本から学びました。

ロボットは工業だけではなく、日常生活で、お年寄りや子どもに寄り添い、暮らしをより面白いものにする。こうした人と機械が平和に共存するやり方や文化は、子どものころ「ドラえもん」を見た時からずっと、日本のとてもいいところだと感じていました。これもAIの時代に日本から引き続き学べることです。

この度、(デジタル担当相を)退任することになり、世界中から講演に招かれています。最近「Plurality」という本を書いたのですが、私を招聘してくれた「Plurality Tokyo」のようなコミュニティの友人たちが、とても時間をかけて翻訳してくれた。それだけでなく、日本文化の中にある違いを乗り越える「和」の概念や、私たちが提唱する「多元宇宙」という概念にどう結びついているのか探し出そうとしてくれました。

なので、私が提唱している「全員が参加し、ひとりも取り残さない」という考え方は、日本文化の中心となる精神と合致すると思うのです。

時には外国人から、堅持すべき価値を言ってもらう方が説得力を持つことがあります。私は日本に指摘するため、テコのように使われているのかもしれませんが、特に日本の技術を開発する人たちはみな、つまるところ「多元的な協同作業」世代を超えた協力」「ひとりも取り残さない」という価値の下で仕事をしています。日本と台湾は地理的に近いだけでなく、価値観も近いのだと思います。

次のページは

■「ひとりも取り残さない」の原点と今後■「ひとりも取り残さない」の原点と今後

―「ひとりも取り残さない」という考えはいつから

私は子どの頃、先天性の心臓病のため、あまり走れず、ほかにも体に多くの問題があって12歳で手術をしてようやく改善しました。なので、走るときに遅れて「取り残されていた」というのは私自身の経験なのです。

また11歳の時ドイツに1年住み、全くドイツ語が話せず、突然まったく読み書きができない状態になりました。私のこれまでの人生経験で、よくこうした見知らぬ場所に置かれました。6つの小学校、それに中学校の1年と、10年間で10回転校したのです。

新しい場所でよく分からず、みんながひとつの方向に移動する時、よくひとりだけ後ろに取り残された感じがしたのです。ひとつには、こうした体験から「どんな人も誰一人として取り残してはいけない」と実感しているといえます。

そしてもうひとつ、みんなから取り残されるかもしれない人は、ほかの人と違うということで、多元性の中で独自の角度から貢献できるというわけではありません。そもそも多様性があってこそ色々な違う角度が得られるのであって、もしも全員が同じ場所、同じ起点から同じ方向で物事を見たら、ひとつの角度でしか物事が見えません。多くの違う角度があるという多様性があってこそ、民主主義を前進させられるのです。

―今後、どのような分野や形で社会に関わっていきたいか

いま、誰もがAIや情報操作が民主主義に悪影響を与えるのではないかととても心配していると思います。私たちはpre-bunkingやCofactsなどの方法でを使って、私たちの(1月の)選挙を守り切りました。しかし、ほかの民主主義の地域や国でも、AIの攻撃により対立が激化したり、人々が民主主義さえ信じなくなったりしたら、長期的に見て台湾や日本も悪い影響を受ける可能性はあります。なので、私たち民主主義陣営の共同防衛はとてもとても重要だと思います。

これから様々な国に行き、党派やイデオロギーに関わらず「この民主主義のプロセスはみなで一緒に守る必要がある」としっかり広めたい。サイバー攻撃があったとしても、民主主義を守り抜くことができる技術的なツールも開発しています。

2024年7月24と25日、東京・渋谷の国連大学センターでPlurality関連の会議を開催しに日本に行くことが内定しています。その前にヨーロッパから多くの招待があり、5月20日から十数日続けて7カ国でPlurality関連の講演会を開催する予定です。全世界でこうしたムーブメントを起こせたらいいと思っています。

私がデジタル担当相を務めた間にコロナの流行があり、各国は台湾との交流を望んでいても、16:9の画面越しでしかお互いに会えませんでした。コロナ後も閣僚として立法院(国会)にいなければならなかったので、この半年で海外に行けたのは1,2回でした。

これからはこうした問題はありません。ネット友達のリアルの対面みたいです。画面を通して何度も会ってきた友人たちと、やっと対面して立体かつ高解像度で直接会えます。とても楽しみで期待しています。